在金融市场中,抄底买入——即在市场或者个股价格大幅下跌时买入资产——一直是投资者热议的策略之一。这种策略归属于逆势投资范畴,意即投资者与市场大多数行为背道而驰,在别人恐慌抛售时,逆向买入以期未来价格回升。尽管历史与行为金融学的研究为逆势策略提供了一定的理论或经验支持,然而这条道路并非没有风险和挑战。本文将从多个角度深入探讨抄底投资的不同实践方式、市场表现及其背后的心理因素,帮助投资者理性权衡逆势而为的利弊。逆势投资的定义看似简单,即在资产价格大幅下跌时买入,但实际操作中表现出多样性。其一是最直接的快速反应型逆势策略,投资者仅凭价格下跌幅度买入个股、行业或指数,坚信均值回归理论,即价格终将反弹至合理区间;其二是结合技术分析的策略,要求价格下跌的同时,技术指标或图表形态显示市场信号转向,才判定买入时机;其三是受限的逆势投资,强调在价格下跌的基础上必须通过质量筛选,确保买入标的具备盈利能力、财务稳健等特质,以规避价值陷阱;第四则是机会型策略,提前锁定心仪的优质公司,等待市场调整带来买入良机。

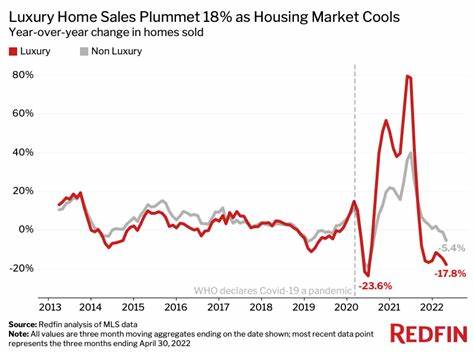

反观最简单的快速反应逆势方式,其逻辑基石是均值回归,即长期来看,一切下跌趋势都会反转回升。美国股市长期历史数据显示股票资产在各类资产中具备最高的长期收益率,许多投资者基于此推断,只要持续持有股票,最终必将获得正回报。更进一层的抄底思想认为,在市场调整后买入等于以更低价格进入,收益潜力更大。然而,这种信念存在较为明显的缺陷。首先,利用美国股票市场历史数据推断具有明显的选择偏差问题,不能简单将美国经验复制到全球或未来市场。其次,即使以美国市场为例,若恰逢股灾或经济危机,如1929年大萧条,投资者可能需要数十年才能回本。

对个股而言,简单根据价格下跌买入更具风险。一些研究将表现最差的股票划为“loser”组合,最初发现下跌过度可能导致价格反转,超越表现较好的“winner”组合收益。但进一步的细分研究指出,短期内表现好的股票常有动量效应,而长期才出现反转,且“loser”股票往往集中于小市值和低价股票,交易成本高且流动性差。因此,单纯依据价格下跌买入,未必能带来理想回报,且风险难以控制。技术逆势策略通过引入图表和技术指标,意图捕捉市场情绪和心理变化的转折点。例如,相对强弱指数、移动平均线穿越、成交量变化以及市场恐慌指标VIX等,均被用来辅助判断买点。

虽然部分学术研究确认市场存在某些形态模式,如双顶双底、头肩顶等,对短期判断有一定参考价值,但相关收益往往有限,且扣除交易成本后回报仍不显著。此外,技术分析本质上依赖历史价格和成交量数据,并不直接反映公司基本面,可能导致风险不可控。受限逆势策略则来源于传统价值投资理念,意在从跌幅较大的股票中筛选出财务稳健、盈利能力强、拥有护城河的企业,避免盲目买入陷入长期下行的“价值陷阱”。诸多研究表明,将价值指标(如低市盈率、低市净率)与质量指标(高资产周转率、低负债率、高盈利性)结合,能够提升投资组合的风险调整后收益率。尽管如此,这类筛选基于历史数据,难以实时捕捉行业结构性变革或企业经营模式变化,仍存在一定局限。机会型逆势则强调预先锁定优质资产,耐心等待价格回调带来的买入机会。

著名的投资者往往有一份“心仪股”清单,在市场普遍恐慌导致价格远低于真正价值时入场。该策略需要投资者具备深厚的基本面分析能力,同时能够理性评估宏观环境对公司长期现金流的影响,及时调整估值假设。虽然此法门看似理想,但对个人投资者而言,需要坚持纪律性,以及对自身情绪的良好管理。逆势投资的最大挑战并非仅来自市场表现,更在于心理承受力。面对周围投资者的恐慌抛售,坚持买入往往意味短期的亏损和不被理解。要有坚定的信念和强大的心理素质,才能渡过行情下行时期的恐慌和焦虑。

同时,逆势投资的时间跨度难以准确预测,可能数月甚至数年需承受价格震荡甚至更深跌幅,整个过程对资金流动性和风险承受能力提出较高要求。只有真正具备长远眼光和良好心理素质的投资者,方能充分发挥抄底策略的潜在优势。总结来看,抄底投资在理论和历史上都有其合理性,但实际效果受限于策略实施方式、市场环境、投资者心理及风控水平。快速反应式买入容易陷入价值陷阱和长时间的亏损等待;技术驱动的买入虽有辅助判断优势,但回报幅度有限、误判风险依然存在;受限筛选型可提升质量防范风险,但对未来结构性变革响应不足;机会型策略最为理想,但需要深厚功力与耐心。对于普通投资者而言,理解和接受抄底策略的时间和心理成本尤为重要。投资不仅是理性计算,更是情绪管理和承受力的较量。

投资者应根据自身风险承受能力和资金需求,评估逆势策略是否适合自己的个人属性与投资目标。最终,逆势而为不仅仅是一种市场行为,更是一场心理与智慧的博弈。