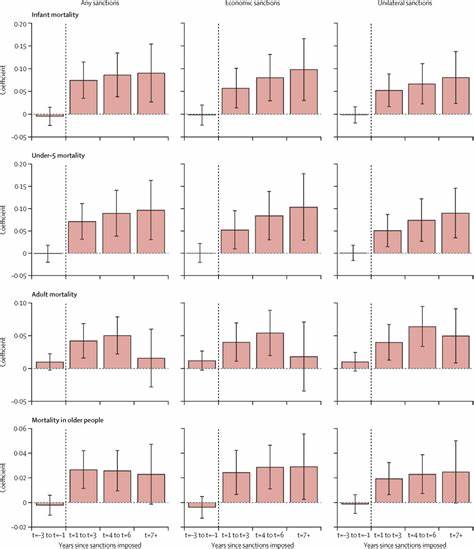

国际制裁作为现代国际关系中常用的外交与经济手段,因旨在施压目标国家以达到政治、经济和社会变革的目的,广泛应用于全球多个国家。然而,随着制裁频率和覆盖范围的增加,其对被制裁国家公共健康与生命安全带来的负面效应日趋明显,尤其在不同年龄段人群的死亡率方面表现出显著的变化。研究国际制裁对年龄特定死亡率的影响,不仅揭示了政策的执行效果,也为未来制定更人性化、合理的制裁措施提供了重要依据。最新的跨国面板数据分析涵盖了1971年至2021年152个国家,系统评估了经济制裁及其他制裁形式对各年龄组死亡率的影响,显示国际制裁造成的死亡率上升问题不可忽视,并且在不同年龄段表现出不同程度的影响。制裁对年龄较小的儿童群体影响最为严重,尤其是五岁以下儿童,他们的死亡率增加幅度远超其他年龄组。这种现象表明制裁不仅仅是政策工具,更是深刻影响人道主义状况的重要因素。

国际制裁对儿童群体的影响主要通过限制医疗物资供应、削弱公共卫生服务、减少营养物资的可获得性和妨碍人道援助组织的有效运作等渠道体现。当制裁导致目标国家外汇收入减少,叠加对医疗器械、药品和营养品的进口限制,公共卫生系统难以维持正常运转,儿童免疫接种、疾病治疗和营养支持受到严重影响,致使婴幼儿病死率大幅上升。此外,由于制裁常伴随经济动荡和社会不稳定,导致基础设施和社会服务能力下降,最弱势的群体首当其冲,儿童与老年人在心理和生理上皆易受到伤害。对于老年群体(60至80岁),尽管死亡率增加幅度较儿童小,但依然显著。老年人因免疫功能下降和患有慢性疾病,对医疗保障的依赖极大。制裁环境下医疗资源受限使得老年群体的疾病治疗和生活质量明显恶化,造成死亡风险上升。

成年人及青少年组别的死亡率增幅虽相对缓和,但也不能忽视其背后的社会经济因素,如失业率攀升、营养不良趋势加剧以及医疗服务不稳定。研究指出,特别强调了美国单边制裁和经济制裁对死亡率的负面效应最为突出。这种制裁往往伴随着经济交易限制、金融封锁及美元系统排除等手段,造成目标国市场流动性骤降,生活必需品供给链断裂。相比之下,多边联合国制裁并未表现出统计学显著的死亡率增长迹象,这可能与联合制裁的设计更注重减少平民伤害、加强国际监督和制裁目标的广泛共识有关。然而,联合国制裁的影响仍存在争议,不能完全排除其对健康带来的潜在负面效果。时间维度的分析进一步揭示,制裁对死亡率的影响往往随着制裁时间的延长逐渐加剧,制裁实施7年以上的国家显示出更显著的死亡率升高。

这表明制裁不仅是短期冲击,更可能引发中长期人道危机,使目标国家公共卫生系统长期处于脆弱状态,增加社会经济复苏的难度。值得注意的是,制裁所引发的死亡 toll 规模巨大。估算显示,2010年至2021年期间,单边制裁每年导致约56万人的额外死亡,规模相当于战争所造成的全球死亡人数。这一数字凸显了制裁背后的人道成本,引发国际社会对制裁合理性和人道义务的紧迫讨论。制裁导致死亡率上升的机制复杂,主要包括经济制裁引发的收入减少和市场萎缩,限制进口医疗物资和食品,公共财政恶化导致医疗支出不足,国际援助及人道救助受阻,社会动荡与冲突加剧民众生命安全风险等。尤其在经济持续低迷和公共卫生服务受损的背景下,易受感染的弱势群体死亡率飙升。

对此,政策制定者需深刻理解制裁的多层面影响,谨慎衡量制裁目标与其对人民生活的直接后果。科学制定制裁政策要求充分兼顾制裁效果与人道影响,优先考虑减轻制裁颠覆公共卫生体系的措施,比如允许人道物资豁免、强化国际监督、限制对医药和食品的限制等。提升制裁的“智能化”水平,确保政策目标明确且不致过度伤害平民,是国际社会亟需解决的课题。制裁的伦理争议也因其对生命的实际影响而愈发尖锐。权利导向视角强调生命权不可侵犯,故应反对任何致命的经济制裁;功利主义视角则呼吁权衡制裁带来的政治成果与人道代价,以期最大化整体社会福利。当前研究为政策制定提供了实证依据,推动各国重新审视制裁工具的正当性与有效性。

未来科研应深入探讨制裁长度、组合机制及对特定脆弱群体的差异化影响,推动多学科视角综合分析。此外,加强国际合作建设透明、公正的制裁执行与监督体系,确保经济压力不会无辜牺牲最需要保护的人群。总之,国际制裁政策的制定与实施必须与人道保护相辅相成,兼顾国际战略目标与被制裁国人民的基本生活权利。科学数据揭示制裁与死亡率的密切联系,提醒国际社会把握政策平衡点,推动人道主义优先,减少无辜生命的消逝。只有如此,国际制裁才能成为促进和平与发展的有效工具,而非加深苦难的隐形战争。