在当今社会,随着人们对健康问题、环境保护以及动物伦理的关注加剧,"无屠宰肉"这一概念愈加引起人们的关注。这种肉类的生产方式,不再依赖传统的屠宰流程,而是采用一种全新的生物技术:在实验室中培养肉类细胞。有人问道,作为消费者的我们是否愿意接受这种"无屠宰肉"? 无屠宰肉的生产过程是相对复杂的。首先,从活体动物中提取细胞,常常利用羽毛或者无害的活体组织活检进行取样。这些细胞随后在一个控制的环境中进行培养,通过特定的生长介质和蛋白质刺激,促进细胞的繁殖与生长。几天后,这些细胞便能形成我们习惯吃的肉类产品,例如鸡块、汉堡等。

这样的科技,无疑具有巨大的潜力,不仅可以减少对传统畜牧业的依赖,还能大幅度降低动物被屠杀的数量。 从伦理角度来看,"无屠宰肉"的引入为肉食爱好者提供了一种更为人道的选择。每年,全球都有数十亿只动物被屠杀以供人类食用,然而,通过培养肉类细胞,我们可以在没有造成动物痛苦的情况下,享用肉类产品。这对那些关注动物福利的人们来说无疑是个令人振奋的消息。 除了伦理层面,"无屠宰肉"在环保方面的影响也值得关注。传统的畜牧业被认为是引发全球变暖和环境污染的重要因素之一。

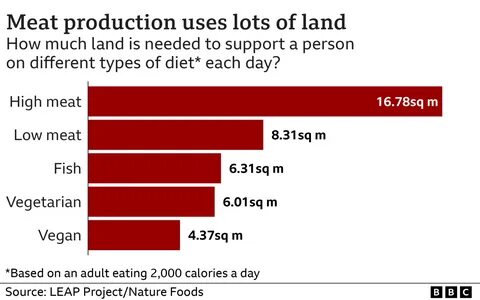

联合国曾指出,家畜饲养是全球温室气体排放的重大来源,且对水资源和土地的消耗是相当惊人的。相比之下,细胞培养肉类的生产过程远比传统肉类生产对环境的影响要小得多。无需大量的水源和土地,也并不需要处理牲畜产生的废物。 不过,尽管"无屠宰肉"的前景广阔,消费者的接受度仍然是一个重大挑战。有人对此持怀疑态度,认为这种肉类并不符合"自然"的界定。比如,在密苏里州,一些传统的农场主坚决拒绝接受这种新型肉类。

有农民表示,他们认为真正的肉应该来自于活生生的动物,而非实验室的培养,他们希望能让消费者明确知道自己所购买的肉类来源。 这种观点在许多地方得到了反映。调查显示,许多消费者对"无屠宰肉"抱有保留态度,尤其是在那些以传统养殖方式为荣的地区。即便是市面上某些标榜健康和环保的产品,依然难以打破对肉类来源和制作方式的固有认知。 然而,支持者认为,技术的进步总会伴随传统思维的变革。正如电灯取代蜡烛一样,许多人在最初的接受程度上反应冷淡,但随着时间推移,技术的便利和安全愈加显著,最终被大众所接纳。

Josh Tetrick是美国一家研究无屠宰肉的公司Just的首席执行官,他坚信,随着人们对"无屠宰肉"的进一步了解,接受度会不断提升。他表示,这种肉类完全无须担心动物传染病等问题,安全性更高。 此外,"无屠宰肉"的生产商们也在不断努力,提升产品的口感和成本效益。尽管根植于科技的这类产品目前仍是高成本生产的prototype,但随着技术的逐步成熟和规模化生产的实现,预计未来几年的市场会变得更加平易近人。甚至可以预见,或许在不久的将来,"无屠宰肉"可能成为一些餐厅的标配。 同时,全球对肉类的需求正在不断上升,尤其是随着发展中国家经济的增长,越来越多的人开始向富含蛋白质的饮食转型。

尽管一些人选择了素食或减少肉类消费,但仍旧有大量的消费者希望能够继续享受肉类的美味。因此,未来食物的多样性和选择性也将会反映在"无屠宰肉"的发展中。 最终,"无屠宰肉"是否能赢得消费者的心仍需时间的考验。然而,可以确定的是,科技的进步正在为我们的饮食方式带来前所未有的变革。或许在一个不远的未来,"无屠宰肉"将不再只是一个实验室里的概念,而将真正走入寻常百姓的餐桌。 在这一过程中,教育和公众意识的提升至关重要。

通过向消费者传播相关知识,使之了解无屠宰肉的生产过程、伦理意义以及环保效益,将有助于改变公众对这种新型食品的看法。随着社会对可持续发展的关注提升,未来无屠宰肉作为一个令人期待的选项,将有可能成为肉类市场上的一道亮丽风景线。无论我们是否愿意尝试这种新型肉类,其背后的思考和价值值得我们每个人在饮食选择时都认真考量。