在比特币发展的漫长历程中,我们见证了无数的技术创新与理念的碰撞。而中本聪愿景的命运,正是围绕着一个核心概念展开的:如何在去中心化的世界中维持信任与稳定。随着时间的推移,比特币的发展走上了一条复杂的道路,今天我们将深入探讨这个话题,分析三次重大的分叉及其法律诉求的意义。 首先,让我们回顾一下中本聪的初衷。2008年,他发布了比特币白皮书,提出了一种去中心化的货币形式,旨在解决传统金融系统中的信任危机。中本聪的目标是创造一个可以在没有中央调控的情况下自由交易的经济体系。

这个愿景的实现,正是比特币最初意义所在。 随着比特币的流行,许多不同的观点和实现方式开始浮现出来。最明显的变化出现在比特币的分叉上,尤其是重要的三次分叉,每一次都在一定程度上改变了比特币的生态。 第一次重要的分叉发生在2017年8月,这就是比特币现金(Bitcoin Cash)的诞生。这次分叉的原因主要是对比特币区块大小限制的争论。部分社区成员认为,增加区块大小可以提升交易速度、降低交易费用,从而使比特币在商用上更具竞争力。

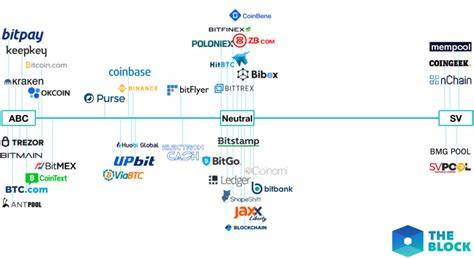

因此,他们决定从比特币链上分叉,创建出一种新的数字货币——比特币现金。尽管这一改变获得了不少支持者,但也引发了对比特币本质的长期讨论。 紧接着,2018年11月,比特币SV(即比特币Satoshi Vision)应运而生。这一分叉的支持者声称,他们更忠于中本聪的愿景,强调比特币的可扩展性与大规模应用。比特币SV试图通过提升区块大小等手段,使比特币链能够承载更多交易,进而成为真正的电子现金。然而,这又一次引发了对比特币本质的争论,支持与反对的声音交织在一起,社区逐渐分裂。

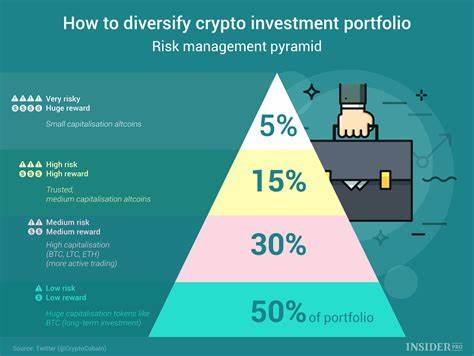

第三次分叉则是在比特币SV与比特币现金之间的争斗中产生的,衍生出多种不同的想法和实现。这种情况使得比特币的生态系统愈加复杂,同时也使得普通投资者在选择持有哪种货币时面临更多选择和风险。 随着这些分叉的出现,法律的角色变得愈发重要。各国政府和监管机构对于加密货币的态度不一,有的采取包容的政策,有的则采取严格的监管措施。这些法律问题不仅关乎投资者的权益,更关系到整个加密市场的未来。对于分叉后的新货币及其法律地位,各国法律并没有明确的界定,这给加密资产的合规性带来了挑战。

比特币及其分叉的法律地位目前还在不断演变中。在某些国家,分叉后的币种被视为新的独立资产,投资者可能需为此承担税务责任;而在其他国家,则可能没有明确的资产界定。这种不确定性使得市场投资者在制定策略时必须考虑法律风险,适应不断变化的法律环境。 除法律问题外,社会舆论与媒体报道同样在影响着人们对这些分叉及其背后理念的态度。在加密货币的世界里,信息的传播速度极快,且往往带有浓厚的情感色彩。媒体对分叉事件的报道,往往决定了这些货币在公众眼中的形象,从而影响到投资者的决策。

这也突显了宣传与信息透明度在当今市场的重要性。 随着比特币及其衍生货币市场的不断发展,中本聪的愿景是否还能够持续存在?这将取决于社区能否保持一定的共识,以及法律对这一新兴领域的促进与制约。不会有任何一种分裂能够完全取代比特币原作的精神,但无疑,所有的分叉都在试探着中本聪愿景中的“去中心化”与“信任”这两大支柱。诚然,每一次的分叉都是对愿景的挑战与尝试,是对未来的一次探索。我们期待着,比特币在法律、技术与社会的共同塑造之下,能始终走在创新的最前沿,最终实现其初衷。