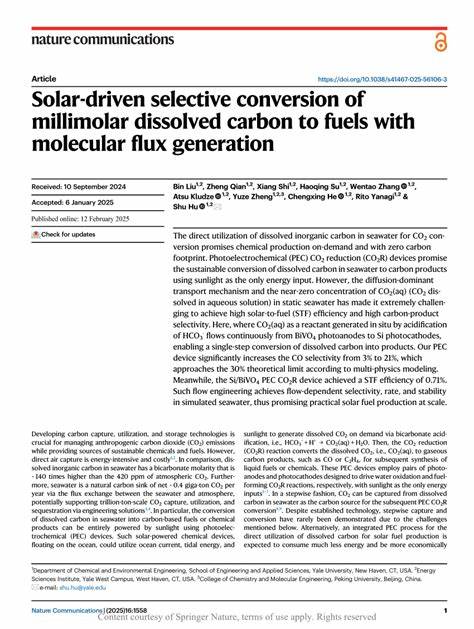

随着全球气候变化问题日益严峻,二氧化碳的捕获与利用成为科学界和工业界关注的焦点。传统的直接空气捕集技术能源消耗高且成本昂贵,限制了其推广应用。而海洋作为地球最大的碳汇,蕴含着丰富的溶解无机碳资源,尤其是碳酸氢根(HCO3−)的浓度约为大气中CO2的140倍左右,为大规模碳捕获和转化提供了不可忽视的潜力。将海水中以毫摩尔浓度存在的溶解CO2,通过创新的光电化学设备实现高效转化,不仅能够实现碳的资源化利用,同时践行了碳中和的战略目标。 传统光电化学设备(PEC)多采用静态电解池,依赖分子扩散为主的传质机制向电极表面输送CO2。由于溶解CO2浓度极低且受到碱性环境中与羟基离子(OH−)的快速反应消耗,使得活性CO2的供应成为限制还原反应效率的关键因素,导致该类设备的太阳能转燃料(STF)效率普遍较低,且产物选择性受限于氢气生成的竞争反应。

此外,静态体系中的酸碱梯度和电解液传导带来的能量损耗也制约了系统性能。 针对这一挑战,最新研究提出了一种基于分子通量催化的流动式光电化学反应器设计,通过构建边界层剪切流,使得光极产生的质子(H+)能够原位酸化碳酸氢根,持续释放CO2(aq)分子,并借助有序的流体输运将活性CO2分子“输送”到下游的光阴极催化位点,实现溶解CO2的连续高效利用。该设计通过3D打印技术制备具备多组平行排列的BiVO4光阳极和硅(Si)光阴极对的反应器,充分利用光谱的不同波段,实现光能的最大化吸收,并利用流体动力学优化流场,增强传质过程。 在实验中,研究人员采用模拟海水体系,确保溶液中碳酸氢根浓度约为2.3毫摩尔,每个光阳极通过水氧化反应释放质子,形成局部酸化环境,将HCO3−转化为CO2(aq)。流动使得生成的CO2不被迅速消耗或扩散到体液中,避免了传统体系中CO2消耗过快导致的反应限速现象。同时,该流动边界层将活性CO2和质子浓度维持在电极表面附近,有效降低了局部pH梯度,减少能量损失。

在Si光阴极上,辅以银-金(Ag-Au)及氧化铬(CrOx)共催化层,优化了CO2还原催化动力学,有效抑制副反应如氢气生成和氧还原反应。通过系统调控流速,实验显示随着流速从静止提升到约0.77米每秒,CO的法拉第效率由3%大幅提升至21%,太阳能转燃料效率从0.4%跃升至0.71%,接近理论极限。高流速不仅增强了溶解CO2的供应,还带来了更稳定的光电流输出,提升了光极的长时间稳定性与抗腐蚀能力。 理论模型与数值模拟进一步揭示了流体动力学边界层的作用机制。模型采用多物理场耦合模拟,结合传质扩散、电化学动力学及碳酸盐体系内的酸碱平衡反应,准确预测了边界层厚度、质子及CO2分布。计算结果表明,随着流速增加,边界层厚度显著减小,传质通量增强,CO2(aq)的寿命足以使其从光阳极有效输送至光阴极催化位点。

摇篮般的分子通量为CO2还原反应创造了理想的微环境,转换率显著提升。 此外,研究还借助高分辨率共焦荧光显微镜对光阳极表面附近的pH空间分布进行了原位测量,验证了流动导致的局部酸化及质子浓度的膨胀效应。该技术能够直观描绘反应过程中酸碱环境的微观变化,为优化器件结构和操作参数提供指导。 在器件构造方面,BiVO4光阳极通过调控纳米孔隙结构和催化剂负载加快氧演化反应速率并提升稳定性。NiFe(OH)x作为高效的水氧化催化剂增强了电荷分离和传输效率,外覆CrOx薄膜防止氯离子侵蚀,确保在海水电解的严苛条件下器件的耐久性。Si光阴极则通过串联双结设计提升开路电压与驱动力,进一步促进CO2还原反应。

该流动光电化学反应器表现出的高选择性和效率,展示了其在实际应用场景中的潜力。例如,装置可设计为漂浮于海洋表面,利用自然洋流和潮汐能维持反应流动,无需额外能耗,构建可持续的太阳能-碳循环体系。产物CO和H2按约4:1比例生成的合成气混合物,为后续热化学转化成液态燃料提供理想原料,整体工艺流畅且兼具经济性。 未来研究可聚焦于提升光阳极材料的光吸收范围和载流子分离效率,如采用Ta3N5等窄带隙半导体,同时深化催化剂界面工程,实现CO2还原的多碳产物高选择性合成。此外,缩短光阳极与光阴极之间的距离,增强流体控制,或结合膜分离技术优化产品提纯,均有望进一步推动技术实用化进程。 综合来看,分子通量流动光电化学催化技术为利用海水中低浓度溶解CO2展开太阳能直接转化提供了创新思路,突破了传统扩散限制,显著提升了CO2利用效率和产品选择性。

该技术融合先进材料科学、化学动力学与流体力学工程,具备广泛的前瞻应用价值,为全球碳排放控制及绿色能源转型提供了有力技术支持。随着相关设备规模化制造及海洋部署方案的完善,未来有望实现真正意义上的零碳足迹燃料生产,朝向碳中和和可持续发展的未来迈进。