随着WebAssembly(简称WASM)技术的飞速发展,越来越多的传统编程语言和框架正逐步进入浏览器环境,打破了运行环境的限制。Ruby语言及其生态一直以来因环境配置复杂,依赖安装繁琐而被认为门槛较高。然而,近年来,围绕Ruby和WebAssembly的结合尝试开始显现出巨大的潜力。尤其是轻量级、模块化的Ruby框架Hanami,借助WASM技术实现浏览器端运行,成为一次极具创新意义的实验。Hanami具备良好的架构设计与模块划分,尤其适合用在客户端进行功能验证和代码试验。通过将Hanami的一部分核心功能,如控制器(action)和验证机制,迁移至浏览器端,不需要复杂的后端环境配置,用户即可直接“感受”Hanami的开发体验。

这不仅降低了入门门槛,也为教学和快速原型开发提供了全新的途径。尝试将Hanami纳入WASM环境的第一步是使用ruby.wasm项目。这个官方库为Ruby与WASM的结合提供了底层支持,拥有ruby_wasm工具该工具通过gem的形式发布,能帮助开发者将Ruby环境及所需gem打包成WASM模块。但在实际操作中,开发者会面临诸多限制和挑战,尤其是某些依赖库无法直接编译到WASM。例如Hanami依赖的核心工具包Hanami::Utils依赖BigDecimal gem,这个组件目前尚未实现针对WASM的编译支持。为绕过这一限制,作者采用了创造性的解决方案:为BigDecimal提供了一个替代实现的“伪装”版本,使编译器能跳过对原始库的编译,从而完成整个WASM软件包的构建。

这个技巧与此前在社区内由Ruby和WASM领域专家分享的方法相符。开发过程并非一帆风顺。初始开发阶段,运行时环境初始化仅花费了半小时,但后续数小时内,需要不断调试WASM模块、阅读相关源码和参考专家的电子书,针对各种细节问题反复试验。虽然限制仍然存在,Hanami目前只在浏览器中实现了部分功能——如action的运行和表单验证,但整体框架完整迁移尚不可行。目前WASM对Ruby的支持仍处于早期,且浏览器环境对文件大小和性能有严格限制。以作者的实践为例,最终生成的WASM包尺寸约为50MB,超出了常见免费静态网站托管服务如Cloudflare Pages的限制。

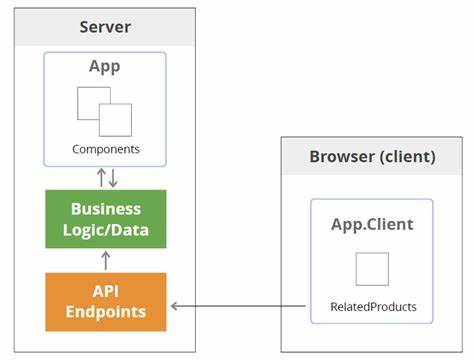

虽然网络上也有诸多关于大文件托管的解决方案,但因稳定性和成本考虑,作者最终选择购买价格低廉的VPS用于演示部署。技术实现上,核心是通过fetch API在浏览器端加载WASM模块,再初始化自定义的Ruby虚拟机。随后通过eval动态加载必要的Ruby代码库,如bundle和hanami-controller,并且定义执行action的入口函数。实际调用action时,将来自编辑器的Ruby代码拼接进运行环境内,传入序列化的参数,实现如表单验证等交互逻辑。为了保证用户友好,项目也设计了基本的错误捕获机制,能在执行异常时,将错误信息及时反馈给用户界面,增强调试体验。从更宽泛的视角看,Hanami通过WASM运行在浏览器中展示了Ruby语言走向现代前端生态的可能路径。

相比传统Rails框架,Hanami的模块化设计更适合拆分和个性化加载,因而更易在资源有限的浏览器环境中实现功能区块化。对开发者而言,这意味着无需繁琐的环境配置,甚至无需服务器支持,就能快速尝试Hanami的核心功能,极大降低了学习成本。未来展望上,随着Ruby官方及社区对WASM支持的持续完善,体积优化及性能提升将成为重点方向。更多缺失功能的补全,例如完整路由支持和后台请求处理,也会逐步推进。基于WASM的Web端Ruby环境有望结合前沿的Web技术,打造全新的web开发模式,彻底改变现有Ruby生态的开发体验。总的来说,将Hanami置于浏览器环境试水WASM,是一场大胆且富有启发性的技术探索。

从中可以看到传统后端框架突破自身边界的潜力,也反映出开发者对于多语言跨平台整合的积极尝试。虽然当下还存在一定的技术和性能局限,但这条道路蕴含的巨大价值值得更多Ruby开发者关注和投入,未来或将催生出更加灵活、高效的前后端协同开发新模式。