随着数字技术的飞速发展,人们对历史的认知方式也在不断革新。传统的文字和影像资料虽丰富,但如何将浩如烟海的历史信息进行有效整合与呈现,成为历史研究和传播领域的重要课题。最近,一项基于Wikidata和SQLite技术的创新项目,成功构建了涵盖全人类历史的时空地图,为理解历史的空间和时间脉络提供了全新的视角和方法。 Wikidata作为全球最大的结构化知识数据库,其独特的数据组织形式使得历史数据管理更具系统性和开放性。每一个实体,无论是历史人物、事件、地点,还是其他相关事物,都通过唯一的标识符——Qid进行索引,同时相关属性使用Pid标识,如时间、空间、关系等。这种三元组结构的“主体-谓词-宾语”模式,实现了信息的高度关联化,有效支撑了复杂历史信息的组织。

以世界互联网之父蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee,Q80)为例,他的任职经历就被清楚地记录为“他曾任职于CERN(Q42944)”这样的三元组数据,体现出知识图谱的直观且强大的信息表达能力。 然而,历史数据的时空特性尤为关键。为了构建一幅历史时间和空间共融的地图,项目团队重点关注了与地理位置和时间相关的属性,比如坐标(P625)、地点(P276)、行政区划(P131)、国家(P17)以及起止时间(P580、P582)、特定时间点(P585)等。这些维度使得每个历史实体都能精确定位在地球上的某个地方和某个时间段,成为构建时空索引的核心信息。 数据筛选和分类同样关键。项目排除了无历史意义的静态物体如建筑、道路,以及定期发生的事件如体育赛事与仪式,专注于有显著历史价值的条目。

同时,借助P31(类别)属性的再映射,将海量类别简化成更易管理和展示的少量通用类别。这种筛选和归纳不仅减轻了数据库的存储压力,也提升了用户浏览时的清晰度和效率。 在数据导入端,选择了Wikidata的JSON格式数据进行处理,避免了gzip解压缩带来的巨大时间开销。使用新兴的Zstandard(zstd)压缩格式,并设置为6级压缩,使得导入时间从原先的1小时36分钟缩短到50分钟以内。这种对数据处理流程的优化体现了项目对实用性的高度重视,也保证了普通硬件设备上项目的平稳运行。 为了快速响应复杂的时空查询,团队将数据存储在基于SQLite的R树索引中。

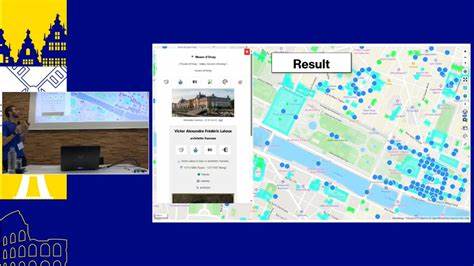

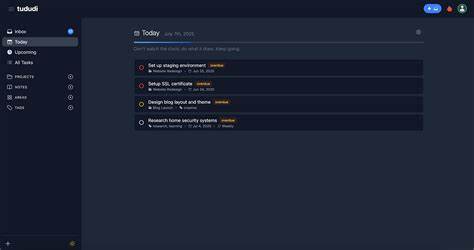

R树是专门针对多维空间数据设计的索引结构,能在数百万条数据中迅速定位特定的时间区间和地理区域,极大提升查询效率。时间被编码为整型数值格式“YearMMDD10”,负值表示公元前,且为确保时间的单调递增,项目对公元前的日期做了特殊的转换处理,使查询更加准确且易于比较。 此外,考虑到用户体验的重要性,整个数据库被优化成直接加载于浏览器内的WebAssembly模块,无需后端服务器支持即可实现数据库的本地查询与渲染。这种设计不仅保护用户隐私,还提升了访问速度和交互流畅度,极大拓展了项目的适用场景。 通过这份基于Wikidata与SQLite构建的时空地图,用户可以全景式地观察历史事件的地理分布与演变轨迹,从而深入理解历史发展的空间格局。这不仅对历史学者、教育工作者有着极大的参考价值,也为文化传播和科普教育注入了新的活力。

普通用户则可通过友好的前端界面,探索自己感兴趣的人物或事件,从宏观到微观层面感知历史的厚重与脉动。 与此同时,项目对开源社区的贡献同样令人瞩目。前端相关代码完全开源,方便开发者基于现有框架进行个性化扩展和二次开发。导入部分代码独立托管,使得技术爱好者能够深入理解数据处理和索引构建的细节,推动类似时空数据可视化和知识图谱应用的进一步发展。 在未来,结合人工智能与大数据分析技术,这种历史时空地图的功能还将不断丰富。例如,自动挖掘潜在历史关联、智能推荐相关事件、在虚拟现实环境中重现关键场景等,都会使历史认知更具沉浸感和智慧深度。

技术的进步与历史学科的融合无疑将开启人类探索过去的新篇章。 总之,利用Wikidata丰富且结构化的知识库,并结合高效的SQLite空间时间索引技术,成功打造了一个可交互、清晰且功能强大的全历史时空地图。它不仅革新了传统历史研究与展示的范式,还为公众提供了一个便捷且直观的学习平台。随着该项目的不断完善和推广,历史的时间与空间维度将更加生动鲜明,人们对于人类文明发展轨迹的理解亦将更加深刻全面。数字时代赋予历史新生命,让我们共同期待这份时空地图带来的精彩变革。