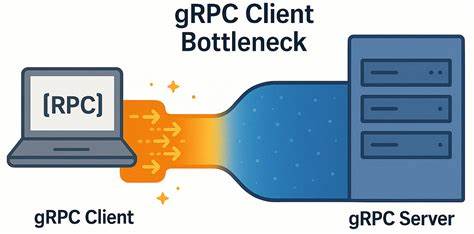

随着分布式系统和微服务架构的普及,gRPC作为一种高效的远程过程调用框架,已成为企业构建服务通信的首选方案。gRPC以其基于HTTP/2协议的多路复用特性和跨语言支持,赢得了广泛认可。然而,即便是在网络延迟极低的理想环境中,gRPC客户端在性能表现上仍会遭遇令人意外的瓶颈。本文将深入揭秘这一现象的根源,并详细介绍一套行之有效的解决方案,助力开发者优化gRPC客户端的吞吐量和响应时长。 在YDB开源分布式SQL数据库的实践中,团队大量依赖gRPC作为数据库API对外提供访问接口。通过负载生成器和基准测试工具模拟高并发场景时,团队惊讶地发现,集群节点数越少,负载施加的难度越大,且伴随着客户端延迟的不断攀升。

奇怪的是,服务器端资源却时常出现闲置。这一异常现象促使团队重点排查gRPC客户端表现,最终锁定了客户端内部的性能瓶颈。 简单梳理gRPC的工作原理,gRPC客户端通常会建立一个或多个通道(channel),每个通道可维持多个并发的RPC调用(即HTTP/2流)。理论上,一个通道对应一条独立的TCP连接,并通过HTTP/2对多个RPC流进行复用。在gRPC的官方性能最佳实践指南中,明确指出单个HTTP/2连接中并发流数存在限制,默认约为100个。当达到该限制后,后续的RPC请求将被客户端排队等待,导致性能下降。

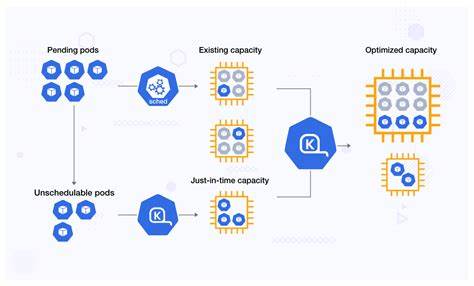

因此,官方建议通过为不同负载区域创建多个通道,或者为RPC请求池化多个通道(并设置差异化参数以防止连接复用),从而缓解性能瓶颈。 在YDB团队的实践中,采用了按工作线程创建独立gRPC通道的策略,但仍旧出现性能不足的问题。本文基准测试基于C++实现,使用最新的gRPC版本(v1.72.0),覆盖了同步与异步API,并观察到Java客户端存在同样的表现,说明问题普适。基准测试设计为所谓的闭环模式,即客户端每个工作线程保持一个RPC请求在飞行状态,且各线程均拥有独自通道。服务器端则使用异步模型和数个完成队列,以充分利用多核资源。 具体测试环境中,服务器与客户端都部署在采用双Intel Xeon Gold 6338处理器的裸金属主机,网络连接速度高达50Gbps,往返延迟平均约为43微秒,几乎接近本地回环网络的性能。

尽管如此,随着客户端并发请求数提升,吞吐量提升十分有限,远未达到理论上的线性增长;反观延迟则呈线性增长趋势,大大超过网络基础延迟。这表明瓶颈并非网络,而恰恰出现在客户端的gRPC层。 通过抓包和连接分析,团队确认所有RPC请求实际上共用单一TCP连接,且该连接上的HTTP/2流虽支持多路复用,但过度复用导致请求响应间出现约150-200微秒的不活跃期。单连接的排队和调度机制成为制约性能的核心原因。尝试使用共享通道池并未取得效果,唯有为每个客户端工作线程创建带差异配置参数的独立通道或启用本地子通道池(GRPC_ARG_USE_LOCAL_SUBCHANNEL_POOL)后,性能才能得到显著改善。 优化后的测试数据显示,无流RPC吞吐量提升近6倍,流式RPC吞吐量提升4.5倍。

此外,随在飞请求数增加延迟仅缓慢攀升,极大提升了客户端的并行处理能力和响应速度。此改进充分体现了官方建议中两个策略的联合价值:既结合多通道池化,又确保通道配置差异以避免连接复用陷阱。 为了验证该瓶颈对网络延迟敏感度,团队在带有5毫秒往返延迟的环境下复测。结果表明,高延迟掩盖了客户端层瓶颈的影响,优化带来的性能提升明显度迅速下降。这意味着在实际大多数互联网环境中,此类性能瓶颈不易显现,反而在具备高速低延迟专网(如数据中心互联或高性能计算集群)时尤为突出。 通过上述研究,我们可以得出以下关键结论:在极低延迟网络环境下,gRPC客户端存在单连接HTTP/2流复用所引发的性能瓶颈,表现为吞吐量受限且延迟线性递增。

官方建议的按负载区域划分通道以及通道池化两种方案,本质上是两个阶段的统一解决方案。合理为每个工作线程分配独立通道、并确保通道参数差异,或开启本地子通道池功能,能够有效规避瓶颈并显著提升性能。 这一发现对分布式数据库、高频交易系统以及其他对延迟极为敏感的服务通信场景尤为重要。开发者应警惕在低延迟环境下单通道设计带来的潜在性能限制,并结合应用负载特点采取多通道策略。同时在多核环境下合理绑定线程与NUMA节点,避免额外系统调度开销,才能最大程度发挥硬件性能。 未来,随着gRPC生态的不断演进,或许会出现针对多连接调度和请求分发的更智能方案,进一步简化客户端配置难度和优化效果。

社区和厂商应共同关注这一瓶颈问题并完善官方最佳实践,以保障gRPC在更多高要求应用场景中表现卓越。 YDB团队基于开源benchmark工具的实践经验,欢迎行业同仁反馈优化建议或提出性能改进方案,共同推动分布式RPC通信技术的进步。在现代计算架构中,充分理解和应对底层通信协议的限制,是打造高性能分布式应用不可或缺的重要环节。优化gRPC客户端不仅能释放网络与服务器端的潜能,更能为终端用户带来更流畅、更高效的服务体验。