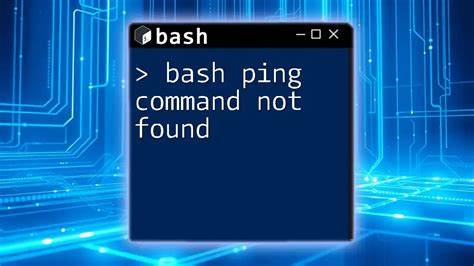

在现代Linux系统中,终端操作已经成为开发者和系统管理员的日常工具。然而,当用户输入一个错别字或系统中不存在的命令时,如何快速地给予精准的安装建议和命令提示便成为了提升用户体验的重要环节。基于此诞生的命令未找到处理器,扮演着桥梁和指引的角色。尽管现有的解决方案如Arch Linux中的pkgfile工具广泛应用,但其运行速度和搜索智能度仍存在提升空间。Filkoll则应运而生,承诺通过多项技术创新,成为目前市场上最快的命令未找到处理器,并且支持模糊匹配等先进功能。Filkoll的诞生始于作者Arvid Norlander对现有工具响应时间不满的体验,尤其是在处理大型数据缓存文件时的延迟尤为明显。

原有工具处理相同查询平均耗时约1.6秒,而经过优化和改写的Filkoll则能在短短5毫秒内完成查询,速度提升了数十倍之多,同时显著降低了CPU使用率,这对于频繁调用命令建议的终端交互尤为关键。Filkoll聚焦于命令未找到场景的极致优化,抛弃了类似pkgfile多功能但增加复杂度的设计,而是通过精细化设计确保其核心功能的高效执行。数据来源方面,Filkoll借助于pacman的本地缓存,通过解析pacman同步的压缩文件归档,建立起由命令到相关软件包的快速映射缓存。这样的结构使工具避免了重复下载数据,也避免了大规模文件的全盘扫描。Filkoll核心实现中,最具亮点的是对数据的零拷贝反序列化技术(rkyv库)的应用。不同于传统序列化方式需对数据进行复制和转换处理,零拷贝机制能够直接映射磁盘文件中的数据结构至内存,通过相对偏移替代指针,从而极大降低内存操作成本和延迟。

尽管零拷贝技术对文件格式和数据完整性要求较高,但Filkoll设计了严格的版本号、魔数标识及依赖版本散列校验,确保加载数据的正确性与稳定性。值得一提的是,为了减少缓存文件体积并提高运行效率,Filkoll实现了自定义的字符串驻留(string interning)机制。该机制将大量重复出现的字符串集中存储,映射为内存中的偏移量,以此节省冗余数据空间,并加快字符串查询和解析速度。这套实现从设计上避免了传统驻留库中复杂的多线程和内存重复申请,极大契合Filkoll对搜索路径的性能需求。数据结构层面,Filkoll采用了HashMap结合SmallVec的设计,以命令名称为键索引对应的包信息列表,小巧且访问效率极高。SmallVec的内联存储特性极大优化了大多数只由单个包提供的命令场景,从而减少了内存堆分配和缓存未命中几率。

在缓存更新阶段,Filkoll通过支持多线程解析和过滤的优化,使得数据预处理时间控制在合理范围内,避免了因缓存更新导致的响应阻塞,且支持自动借助pacman命令同步数据,确保缓存内容的准确及时。在查询执行阶段,Filkoll优先考虑单线程高速查找,避免启动线程所带来的时间开销,从而实现最快速的查询响应。此外,Filkoll实现了模糊搜索算法,利用Levenshtein编辑距离计算输入命令与缓存中命令之间的相似性,有效识别输入错误的命令,提供更智能的提示。虽然模糊搜索需要遍历所有命令名称,Filkoll依然保持极快的匹配速度,满足交互式体验的需求。从工具链选择角度,Filkoll采用Rust语言开发,以其安全性和性能著称,同时利用了clap进行命令行参数解析,rayon实现线程池管理,memmap2实现文件内存映射。这一系列现代Rust技术的应用确保了Filkoll代码健壮且高效,且易于维护与扩展。

Filkoll同样重视质量保障,采取基于容器化的集成测试策略,使用Podman搭建标准Arch Linux环境,运行缓存更新与查询流程,确保代码逻辑在不同版本和环境中保持稳定。针对性能优化,Filkoll建议使用hyperfine工具进行基准测试,并借助Linux perf和hotspot进行性能热点分析,字节追踪工具bytehound监控内存使用情况。整体而言,Filkoll通过零拷贝反序列化、字符串驻留、高效数据结构设计和模糊匹配算法,有效提升命令未找到处理器的响应速度和智能度,成为Linux终端用户极佳的辅助工具。其轻量级设计和专注主线工作的理念也为其他工具的性能优化树立了典范。未来,Filkoll有望进一步拓展功能支持,如跨平台兼容性、命令建议个性化及更复杂的模糊匹配算法,不断提升用户体验。对于追求高效流畅终端操作的开发者和系统管理员而言,Filkoll无疑是值得尝试和集成的利器。

在瞬息万变的开源社区中,Filkoll的出现展现了单纯需求驱动下,高性能工具设计的无限可能,彰显了Rust语言生态的强大生命力,代表了命令未找到处理器领域的一次重要技术飞跃。