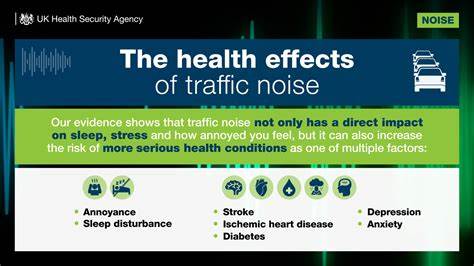

随着城市化进程的加快,交通工具的频繁往来带来了丰富的生活便利,但也不可避免地伴随着日益严重的交通噪音污染问题。交通噪音不仅令人烦躁和不适,还被科学研究证明对人体健康构成潜在威胁,尤其是在睡眠和心血管健康领域。近年来,针对交通噪音对人类健康影响的研究不断深入,揭示了噪音暴露与代谢风险、心血管疾病之间复杂的互动关系。当前一种重要的跨学科研究表明,不同交通噪音源如道路交通、铁路和航空噪音对人体的影响机制并不完全相同,这为我们深入理解噪音的健康危害提供了新视角。睡眠作为人体维系正常生理功能的重要环节,其质量直接关系到代谢调控和心血管系统的稳定。交通噪音干扰睡眠的效率和深度,会导致身体恢复和修复功能的缺失,进而恶化代谢水平并提升心血管疾病的风险。

通过瑞士开展的大规模研究,科学家利用结构方程模型揭示了交通噪音与心血管及代谢风险之间的联系。他们将代谢风险定义为腰臀比和高密度脂蛋白胆固醇的综合指标,而心血管风险则由收缩压和脉搏波速度构成的潜变量表达。结果显示,道路交通噪音与心血管风险存在显著的小到中等程度的正相关,但对睡眠效率和代谢风险影响较小。与之相对比,铁路噪音主要通过降低睡眠效率而间接促进代谢风险的提升,对心血管风险的影响较为有限。这一发现强调了不同类型交通噪音对健康的多样性影响模式,提示我们必须针对具体噪音源制定差异化的干预策略。值得一提的是,研究还发现考虑体育活动水平后,这些关联依然保持稳定,说明身体活动不完全抵消交通噪音带来的不良健康后果。

结合当前对交通噪音危害机理的认识,可以解释为何长期暴露于高强度交通噪音下的人群,会因睡眠紊乱而引发慢性压力反应和炎症反应,进而导致胰岛素抵抗、血脂异常以及血管弹性下降等心代谢异常表现。这些生理改变汇聚,最终提高心脏病、高血压、糖尿病等慢性疾病的发生风险。除了生理影响,交通噪音还可能引发心理压力和情绪问题,进一步间接激活交感神经系统,加重心血管负担。随着人口密集区交通流量的持续攀升,噪音污染状况不容乐观,尤其是在夜间交通旺盛区域,睡眠干扰问题尤为突出。城市规划和环境政策应高度重视噪音管理,推行噪音监测和限值标准,提升交通系统的静音技术,优化道路设计和公共交通布局,降低居民生活区域的噪声暴露水平。个人层面,增强噪音防护意识,合理调整作息时间,利用隔音窗户和耳塞等物理屏障,有助于减少噪音对睡眠的负面影响。

此外,对高风险人群,如老年人和心血管疾病患者,应优先进行噪音暴露评估和健康监测,预防潜在的疾病加重。基于现有研究成果,未来还需开展纵向动态观察和机制研究,从遗传、神经内分泌、免疫等多维度深入揭示交通噪音影响心血管与代谢疾病的路径,为精准预防和治疗方案提供科学依据。环境噪音作为公众健康的新兴威胁,需要社会各界协同努力,推动绿色交通发展和安静城市建设,既保障城市经济活力,又提升居民生活质量。总而言之,交通噪音通过影响睡眠质量和激发复杂的生理反应,对心血管和代谢健康造成不容忽视的风险。提升对噪音危害的认知,强化政策引导和技术创新,是守护健康与促进可持续城市发展的关键。