金星作为太阳系内备受关注的地球“姊妹星”,其表面环境与地质特征一直是行星科学研究的重要课题。金星表面分布着各式各样的火山地貌,其中最为引人注目的便是以其扁平且边缘陡峭形态著称的煎饼状盾形火山。这种独特的火山类型与地球上的火山截然不同,科学家长期以来一直试图破解其形成之谜。近日,来自佐治亚理工学院、里昂大学和亚利桑那州立大学的研究团队通过虚拟模拟与历史卫星数据,提出弹性岩石圈与高密度熔岩共同作用是煎饼状盾形火山形成的关键因素,推动了对金星火山活动以及行星地质过程的深刻理解。19世纪以来,金星一直难以直观观测其地表结构,直到上世纪90年代美国NASA的盖尼号(Magellan)雷达探测任务完成了对金星表面的高分辨率成像,科学家才能初步掌握其复杂多变的地形信息。盖尼号的数据展现出金星表面巨大的扁平火山,这些火山直径可达数十公里,但却极为平坦,顶部不像地球的典型火山那样呈尖顶或锥形,反而像叠起的煎饼一般,形成独特的盾形结构。

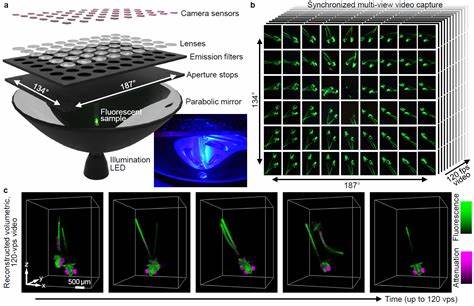

研究人员选取了其中数据分辨率最高的奈瑞娜丘(Narina Tholus)这一火山进行深入分析与模拟,以探究其诞生的地质机制。通过对奈瑞娜丘地貌及其周边地质结构的逐层分解,科学家结合岩石物理学理论,开发出基于弹性岩石圈模型的火山形成模拟程序。这种模拟不仅考虑了地壳的刚度与弹性特性,还将熔岩流体的密度和黏度纳入计算,力图准确再现金星火山在数百万年演化过程中的形态变化。模拟结果指出,弹性岩石圈即具有一定韧性和可弯曲性质的行星地壳是形成宽广扁平火山的必要条件。弹性岩石圈的存在使得火山形成过程中,火山载荷对地壳产生的压力不会导致剧烈断裂,而是引起一定程度的弯曲,这种地壳的弯曲形成了外围的环状地貌特征,如围绕火山的“壕沟”和外围隆起,体现为科学上所说的挠曲地貌特征。另一方面,模拟还发现金星火山中的熔岩相较地球熔岩拥有更高的密度,这一点对于火山扁平形态的形成起到了重要作用。

高密度熔岩在冷却凝固过程中,受到引力作用会自然向外扩展并均匀铺展,使火山顶部形成了典型的平坦状地貌。同时,熔岩的黏度也影响了流动速度与覆盖范围,模拟显示较为黏稠的熔岩在流动过程中受到地壳弹性的支撑,逐渐堆积形成高而陡峭的火山边缘,阻止熔岩过度扩散。这样,火山核心逐步形成显著的隆起,而周围形成缓坡和扁平面的结构,符合盖尼号雷达探测到的真实地貌。这种基于弹性岩石圈和高密度熔岩相互作用机制的模型准确再现了奈瑞娜丘火山的尺寸、轮廓及其周边地貌特征,首次成功解释了金星煎饼状盾形火山的独特成因。科学界对于这种机制给予高度评价,认为其不仅深化了对金星地质演化的认识,也为行星火山学提供了全新的研究范式。通过模拟,研究团队还能推断金星岩石圈的弹性厚度及熔岩流的持续时间,提示这些火山的形成是长达数百万年逐步累积的结果,而非瞬时喷发的产物。

此次研究也暗示金星地壳和岩石圈结构可能较地球更为刚硬但同时具备一定弹性,这种特征可能与金星特有的内热传导方式及板块构造缺失有关。金星缺乏类似地球的构造板块运动,促使其地质活动主要通过局部岩浆丘隆与挠曲表现出来,煎饼状盾形火山便是这类活动最直观的体现。同时,高密度熔岩的存在也提示了金星地幔成分及火山喷发物质的独特化学性质,值得未来探测任务深入分析和验证。长期以来,科学家们还对金星上潜在的构造活动充满兴趣,这项研究为理解岩石圈弹性性质提供了新的参考,有助于评估金星火山与地震活动的关联,甚至地表地震波传播特性。未来随着金星探测计划的推进,如欧洲航天局的“EnVision”探测器以及NASA重启的金星探测项目,科学家们期待获得更详实的岩石圈力学参数和熔岩成分分析数据,以进一步完善火山形成机理,通过多角度揭示金星地质进化历史。总而言之,煎饼状盾形火山是金星独特而神秘的地质现象,它们的形成依赖于复杂的弹性岩石圈响应及高密度熔岩流动特性。

通过对盖尼号数据的深度解析与虚拟模型模拟,科学家为全球行星地质学界提供了极具价值的全新见解。这不仅拓展了我们对金星的了解,也推动了比较行星学的发展,有助于我们更全面地认识太阳系内多样化的行星地质过程。未来的探测与研究将持续解码金星地表的秘密,为揭开这颗地球“近亲”的神秘面纱奠定坚实基础。