近年来,随着比特币逐渐迈向主流金融市场,越来越多的企业开始将其纳入企业金库,力图借助数字资产增厚财务报表。自MicroStrategy(现称Strategy)率先开启激进的比特币囤积战略后,模仿者如雨后春笋般涌现。短短30天内,至少有22家上市企业公开宣布新增比特币作为储备资产,极大推动了机构层面的数字货币接受度。然而,这股热潮背后隐藏着不容忽视的风险,尤其是价格波动带来的潜在财务压力。Strategy自2020年8月启动比特币大量买入策略以来,运用包括股票发行、可转换债券和有担保贷款等多种融资方式,累积了目前公共市场中最多的比特币资产,近58.2万枚。然而,市场普遍担忧的是,那些跟风入场的企业多数财务基础薄弱,且购买比特币的均价远高于Strategy最初的水平。

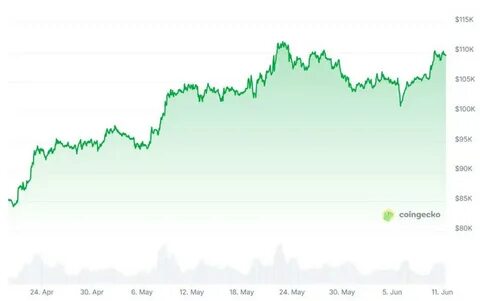

一旦比特币价格出现大幅回落,表面上看似资产强劲的企业可能陷入净资产价值低于市场估值的尴尬局面。标准渣打银行在2025年6月发布的研究报告中指出,如果比特币价格跌破9万美元,至少一半企业金库将面临资产缩水风险。更严重的是,假如跌幅达到自购入价格的22%,可能引发企业被迫抛售数字货币,以履行债务义务或满足流动性需求,产生连锁反应,甚至引发市场大幅震荡。这种基于杠杆买入导致的系统风险不容小觑。相比之下,Strategy作为先行者经历了2022年比特币从约3.1万美元跌至1.55万美元的暴跌考验,且未被迫清仓。但许多新加入的企业尚未经受过如此剧烈的市场冲击,未来的抗风险能力存疑。

值得注意的是,美国于2024年批准了第一批比特币交易所交易基金(ETF),为机构投资者提供了更加便捷且合规的参与途径。BlackRock等大型资产管理公司发行的比特币ETF短期内便吸引了数十亿美元资金,打破了多项金融产品资产增长纪录。这一创新不仅稀释了通过企业直接购买比特币而获得间接资产暴露的需求,同时也对那些纯粹依靠持有比特币来支撑自身估值的公司形成了潜在压力。监管环境的逐渐明朗与市场规则的完善,意味着企业持有比特币的“代理”角色可能逐渐被ETF等工具取代。与此同时,机构投资者对比特币的兴趣也正拓展到挖矿领域。相比二级市场购入数字货币,矿业生产可生成“干净”且无交易历史的“原生”比特币,更易于合规和监管。

随着比特币网络算力不断提升,挖矿难度加大。尽管如此,对于寻求长期持有及资产多样化的机构而言,挖矿仍是一种可行替代方案。值得关注的是,比特币的“减半”机制导致每四年区块奖励减半,上一次发生在2024年,预计下一次将于2028年进行。这种设计在一定程度上控制了供应增速,也可能成为价格长期稳健的基础。企业持续购入比特币与ETF资金涌入市场的现象,对比特币的去中心化属性提出了一定的挑战。数据显示,目前约228个主要实体持有超过16%的比特币供应量,上市公司合计持有近82万枚,占比约3.9%,而私营公司则控制约29万枚,总计企业数字货币持有量占比超过5%。

尽管如此,部分业内人士认为这种集中并不违背比特币的初衷。毕竟,比特币本质上是一种价值存储手段和全球通用的数字资产,自然而然地吸引了机构和政府资金进入这一市场。围绕比特币安全性的担忧依旧存在。自2025年以来,针对个人数字货币持有者的暴力抢劫事件激增,凸显了持币自主管理的复杂性和风险。未能妥善保管密钥而导致资产损失的案例屡见不鲜,促使部分投资者转向依赖第三方托管服务或通过ETF等受监管方式间接持有数字资产,以寻求更高的安全性和便捷性。面对包括价格泡沫破裂、市场流动性不足、杠杆风险和监管不确定性等多重隐忧,比特币企业金库的未来仍充满变数。

投资者和企业决策者需谨慎评估自身财务状况和风险承受能力,制定科学的资产配置策略。总体而言,比特币作为创新金融资产正在持续获得认可,但只有经过时间和市场的双重考验,才能实现可持续的健康发展。面对市场环境的不断变化,理智的投资态度和完善的风险管理机制才是企业成功驾驭数字货币浪潮的关键所在。