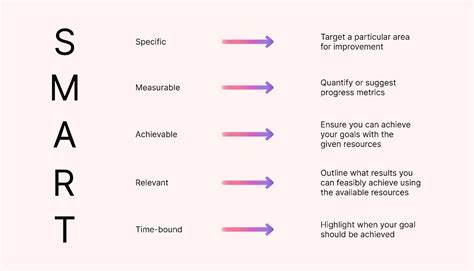

在我们成长和学习的过程中,设定目标似乎是一条公认的成功捷径。从学业成绩到职业规划,从日常生活的打卡计划到宏大的梦想蓝图,目标的设定无处不在。然而,时间和经验表明,追逐目标未必总能带来真正的满足感和卓越成果。相反,聪明的人选择放弃追逐具体的目标,而是通过创造明确的限制和界限,激发潜力,塑造生活和事业。这个思维转变不仅带来了效率的提升,更带来了内心的自由与真正的成就感。 传统目标设定的吸引力在于它的直观性和目标导向的可衡量性。

我们被告知,明确的目标可以带来动力,让复杂的任务分解为具体步骤,逐步完成。然而,这种方法背后隐藏的陷阱也不容忽视。首先,目标往往来源于外部期待或模糊的自我设限,容易导致个人行动与内心愿望产生脱节。正如许多成功人士所体验的那样,他们发现自己忙碌于完成一系列的“里程碑”,却没有真正感受到工作的意义或个人价值的提升。 此外,目标的设立往往基于对未来的预测和规划,而未来充满不确定性和变数。设定的目标一旦固定下来,就像是为自己构建了一个硬性的框架,限制了灵活应对和创造性的发挥。

当外部环境发生变化,或者个人兴趣和价值观发生转变,这些目标往往显得僵化和过时,反而成为前行的障碍。 正因如此,越来越多的智慧者开始关注“限制”的力量。限制不同于目标,它不是为了达成某个终点,而是一种规范和边界,是对应该做什么和绝不可做什么的清晰界定。限制就像是一副框架,给予人们足够的自由空间去探索和创新,同时避免偏离核心价值和原则。 以科学界的传奇人物理查德·费曼为例,他从未设立“获得诺贝尔奖”这样具体的目标,而是通过给自己设定各种假设和边界,例如“假设这个系统不损耗能量”或者“忽略自旋因素”,在边界内寻找问题的优雅解决方案。正是在限制条件的引导下,他的科研工作充满了创造力与深度,最终达到了常人难以企及的高度。

在艺术领域,限制同样发挥着重要作用。莎士比亚的十四行诗形式限制了篇幅和韵律,却促使他在有限的空间内创造出无限丰富的意义。爵士乐手严格遵循的调式和节拍限制让即兴演奏更具张力和美感。建筑师必须遵守结构的承重和材料的耐用性限制,从而在框架内完成独特的建筑作品。无论是科学、艺术还是商业,限制都被证明是激发创新与专注的催化剂。 从心理学角度来看,设立限制还能够帮助人们重建自我信任。

追逐目标时,我们常常将未来规划作为安全感的代替品,用计划掩盖内心的不确定和焦虑。而限制则是一种更为诚实的自我承诺,通过拒绝某些行为、环境或关系,保护自己的时间、精力和价值观。正如商界创业者常说的“我不会接触消耗我能量的客户”或“我只做我能向青春期孩子解释的产品”,这些拒绝式的限制实际上构筑了他们事业成功的基石。 与目标相比,限制具有更强的适应性和弹性,它们不裁定终点,而引导过程。NASA的阿波罗登月计划虽然有明确的“登陆月球”目标,但更重要的是他们面对预算、时间、技术的多重限制,这些限制催生了高效的创新和问题解决思维。限制迫使团队聚焦于可行性和持续的调整,而非死守预设的结果。

在现实生活和职业发展中,将重点放在限制上,可以帮助我们更有效地应对复杂和不确定的情况。面对未来的模糊和风险,明确自己“不做什么”“不能破坏什么”比盲目制定远大目标更实用。限制不仅减少资源浪费,也减少了心理负担,让行动更加聚焦和自洽。 这种基于限制的思维方式也让我们重新审视“成功”的定义。诚如古罗马皇帝马库斯·奥勒留在《沉思录》中强调的那样,人生意义不在于追求浮华的目标,而在于坚守自己的原则,尊重内心的限制。不要撒谎、不抱怨、不被情绪左右——这些约束构成了他的生活哲学,也为我们提供了一种将限制转化为成长养分的榜样。

然而,这并非否定目标的所有价值。在有限且可控的领域,如体育训练或考证备考,具体的目标依然发挥着指导作用。关键在于分清何时用目标,何时用限制。面对不确定和复杂的长远规划,限制带来的方向感和灵活性更为适合;而对于短期、明确且可度量的任务,目标仍然是有效的工具。 与此同时,限制也能成为创新的起点。许多真正的开拓者并非急于“赢得比赛”,而是在规则的限制中创造出全新的游戏方式。

约翰·博伊德开发的OODA循环决策模型就是在极具限制性的空战环境中诞生的,这一理念后来深刻影响了军事、商业策略和创业文化。 因此,聪明人不盲目追逐目标,而是主动创造限制,他们通过明确“不可逾越”的界限,获得了行动的自由。在当今这个充满变化和挑战的时代,这种心态尤显珍贵。它不仅使人们能够持续调整自我,实现持久成长,也避免了被市场和外界期望所绑架,保持了个人的核心价值和身份认同。 总之,限制并非束缚,而是引导创造的利器。它帮助我们在复杂且变化莫测的环境中,过滤干扰,发现真正重要的方向。

放弃盲目追求不可预测的目标,接受限制给予的规则,我们或许能够更加坦然地面对未来,更加深刻地理解自己,并在不断探索中建立属于自己的价值体系和事业蓝图。真正的智慧,不是目标的胜利,而是界限的力量。