自1971年尼克松总统宣布放弃金本位制以来,全球货币体系经历了巨大变革。这一历史事件不仅重新定义了美元的地位,也为后来的数字货币,特别是加密货币的崛起铺平了道路。 1971年8月15日,尼克松政府采取了一个颇具争议的决定,宣布停止美元与黄金之间的兑换。这一政策的实施,标志着布雷顿森林体系的结束,使得美元不再与黄金挂钩,从而开启了浮动汇率制的新纪元。在过去,美元的价值是由其与黄金的兑换关系所决定的,这种制度在二战后得到了广泛的认可和应用。然而,随着美国经济的变化,国际市场对美元的信心开始动摇,导致了严重的通货膨胀和贸易赤字。

尼克松的决定虽然解决了当时的经济危机,却也引发了长期的货币不稳定性。各国纷纷放弃金本位制,转向法定货币。这一过程,使得货币的发行权和价值的决定权更多地回归到国家手中,但同时也带来了纸币的贬值和金融危机的频发。从1980年代的拉美债务危机,到2008年的全球金融危机,法定货币制度的脆弱性不断显露,促使经济学家和普通民众反思现行货币体系的可持续性。 在这样的历史背景下,2009年比特币的出现成了一个重要的里程碑。比特币的创始人中本聪以一种新的方式为货币定义了可能性。

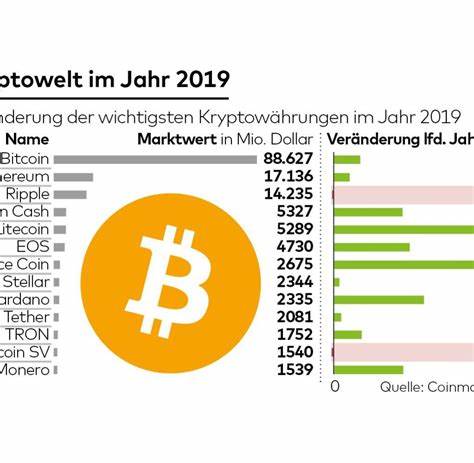

比特币采用区块链技术,不再依赖于政府或金融机构的监管,创造出一种分散的、抗审查的数字货币。比特币的设计理念强调透明性和安全性,使得每一个交易都可以被追踪且不可篡改,这种特性赢得了越来越多人的青睐。 比特币的成功并非偶然。在经历了金融危机带来的失落与不安之后,越来越多的投资者希望寻找一种能够避免传统金融体系风险的金融工具。而加密货币的去中心化特性,正好回答了他们对于金融自主与独立的渴求。随着比特币的价值不断上涨,市场上开始出现大量的山寨币,许多项目试图在比特币的基础上进行创新,形成了今天多元化的加密货币生态圈。

值得注意的是,加密货币的崛起不仅仅是一种投资现象,它也在某种程度上反映了人们对传统金融体系的不信任以及希望寻求新解决方案的需求。许多国家的民众,尤其是那些经济不稳定或通货膨胀严重的国家,开始将加密货币视为保护财富、对抗经济动荡的工具。在委内瑞拉等国家,中本聪的理念深深扎根于民众生活中,人们纷纷转向比特币、以太坊等数字货币,以规避本国法币贬值所带来的损失。 然而,随着加密货币市场的不断壮大,政府和监管机构也开始加强对这一领域的监督。不同国家在面对加密货币的态度上存在显著差异,有的国家采取欢迎的态度,努力为区块链技术的发展创造良好的政策环境;而有的国家则因担忧金融风险而选择禁令或限制。尽管如此,加密货币的技术进步与应用场景的扩张是一个不可逆转的趋势。

回到1971年,尼克松放弃金本位制的决策,在当时是为了支持美国经济恢复与发展,而如今其带来的后果却是加密货币的崛起。金融科技的革命似乎是在向我们昭示着,未来的货币形态必然是更加多样化与灵活的。加密货币的出现是对传统金融理论的一次挑战,正如尼克松时代的货币变革,推动人们重新思考货币的本质以及其在经济中的角色。 总体来看,加密货币时代的到来并不仅仅是技术的革新,更是一场金融体系深层次变革的先锋。未来,随着区块链技术的不断发展,加密货币或许能在更广泛的领域得到应用,促进全球经济更加高效、透明的运作。 我们生活在一个快速变化的时代,金融科技的发展为我们提供了更多的选择与可能性。

在这个动荡的时期,深刻理解货币的演变历程,才能更好地把握未来数字经济的脉搏。正如历史上的每一次变革,加密货币的崛起也是一场关于价值的讨论,而我们正站在这场变革的风口浪尖,期待着未来的蓝图。