进化论作为生命科学的基石,长期以来吸引着无数科学家和思想家的关注。围绕进化的过程究竟是由偶然性主导,还是趋同性显现,展开了一场意义深远的科学探讨。这一话题不仅涉及古生物学的发现,也关系到生命未来的宏观理解。偶然性与趋同性,就像进化这部巨著中的两股力量,共同驱动着生命的演化和多样化。要深入理解这一主题,不妨从两位著名科学家斯蒂芬·杰伊·古尔德和西蒙·康威·莫里斯的经典辩论讲起。古尔德是偶然性观点的坚定支持者,他通过对寒武纪巴吉斯页岩化石的研究提出,如果能够“重放生命的录音带”,则进化的结果将会截然不同,甚至人类的出现也不过是偶然事件。

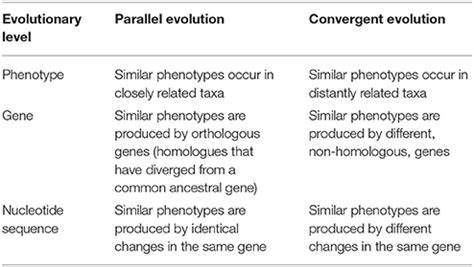

古尔德眼中的进化充满不确定性,生物多样性和发展路径受到随机突变、大规模灭绝和环境变迁等偶发事件深刻影响,这些都让生物群体的未来充满变数。然而,西蒙·康威·莫里斯反驳了这一观点,他强调趋同性在进化中起到关键作用。康威·莫里斯通过不断增加的化石证据,尤其是新发现的寒武纪物种,认为许多类群并非完全独立发展,而是共享相似的进化趋势。他同样通过对鸟类翼与蝙蝠翼、海洋哺乳动物与鱼类体型相似性的分析,展示了在相似环境压力下,不同进化支系可能独立地发展出类似结构,从而体现进化路径的重复性和规律性。康威·莫里斯对趋同性的理解不仅局限于物种形态,更涉及从分子到生态系统的多层面共性,暗示生命形态的发展存在一定的限制和趋向。两人的观点不仅体现了科学数据的差异分析,更反映了对生命意义和宇宙中智慧生命地位的不同哲学解读。

古尔德的视角更为怀疑和基于概率,强调偶然的深远影响;而康威·莫里斯的信念则更具目的性和必然性,认为进化是有限且可预见的过程。虽各持己见,二人都同意科学探索是不断推进的过程,这场辩论推动了对生命进化复杂性的更深层次理解。在现代分子生物学和实验进化学科的助力下,人们得以通过新的方法评估偶然性与趋同性的程度和影响。美国微生物学家理查德·连斯基发起的长期进化实验(Long Term Evolution Experiment, LTEE)就是该领域的一大突破。该实验自1988年起,将12个由同一祖先起始的菌株分别在相同条件下培养,追踪其数万代的进化轨迹。实验中,尽管每个菌株具体的基因突变路径存在差异,整体的适应性趋势却表现出高度的趋同性,显示自然选择对适应性状的强有力引导力。

然而,偶尔出现的突变则说明了偶然性的不容忽视。实验中最引人注目的是一个菌株突变出能够利用培养基中长期未被利用的柠檬酸盐的能力,极大地改变了其生态策略。这一突破显然是偶然出现的复杂性结果,体现了偶然性在进化中关键节点的作用,同时也表明趋同和偶然并非对立,而是在进化过程中交错出现的力量。科学家们可以通过LTEE这种“封闭系统”实验,逼近现实的“重放录音带”这一思想实验所无法实现的场景,极大丰富了对进化动力的认识。与此同时,随着对寒武纪生命多样性的更深探索和新技术解析,现代古生物学的发现也日趋支持趋同性的普遍性。许多被古尔德时期视为完全独立的生命形态,实际上是现存类群的早期祖先或“干群”(stem groups),它们的发展反映出趋于稳定趋势的生态位填充和形态优化。

环境压力和基因约束共同塑造了这些模式,使得独立分支演化出相似形态成为可能。此外,现代基因组比较研究和发育生物学的成果也表明,形态上的趋同往往源于遗传调控机制的保守,这进一步支持了趋同性是进化中重要且不可回避的现象。从哲学角度讲,偶然性强调生命史的非确定性和高度依赖初始条件,暗示生命的每个细节皆可能因微小差异而产生截然不同的结局。这种观点为进化论带来了极大的谦卑感,也体现出现实世界的不可预测性和多样化。趋同性则揭示了生命系统的普遍法则和适应规律,表明当环境需求相似时,生命趋向于采用最佳解决方案,这种规律性让进化在某种程度上显现出目的性和倾向性。对于科学家和公众而言,认识到这两种力量的并行作用,有助于更全面地看待生命演进的过程,理解生物多样性的形成机制,以及对未来进化可能性的科学预见。

当前,科学研究仍在积极寻求更多证据和理论模型,以解开偶然性与趋同性在不同生命系统和生态环境中的相对权重。无论是古生物的化石数据,还是现代生物的基因数据,抑或是实验室细菌的进化轨迹,都在不断丰富着我们对生命演化复杂性的认识。多学科的交叉结合为未来破解生命起源与演化的谜团提供了强有力的工具。生命科学的前沿研究因此亦不单是纯粹的科学探究,更对哲学、神学乃至社会文化领域产生广泛影响。它挑战着人类对自身地位、宇宙中的生命普遍性以及生命意义的深层认知。总体来看,偶然性与趋同性的关系并非非黑即白,而是在进化这场宏大实验中相辅相成,交织影响。

理解这一点不仅丰富了生命科学的学术内涵,也激励人们以更开放和多维的视角欣赏生命的奇迹。未来,随着技术的发展和研究的深入,科学家有望更清晰地描绘这两者在不同尺度进化历史中的具体作用,为生命科学书写更加精彩的篇章。