随着数字技术的快速发展,比特币作为一种突破传统金融体系的新型虚拟货币,近年来屡次成为公众关注的热点。尽管价值波动剧烈,且被部分市场人士热烈追捧,但比特币在法律上的地位却与传统货币存在显著区别。许多人好奇为何比特币并不被视为非法,甚至在某些国家的监管框架下获得了一定的容忍度。深入分析这一现象,关键在于比特币并非传统意义上的“真实货币”,而是一种“虚拟货币”或“伪货币”,其法律定位与流通方式决定了监管机构对其的态度。首先,比特币的诞生源自去中心化的理念,缺少中央发行机构和法律支持,这与法定货币的发行机制截然不同。传统货币由国家授予强制流通的地位,并在法律上享有法偿能力,这意味着债务关系可以用该货币进行结算。

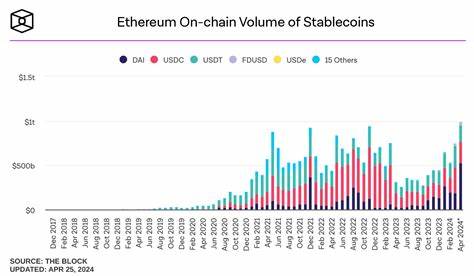

而比特币则依托于区块链技术,通过点对点网络进行交易和生成,没有任何政府或机构背书,缺少法定货币的核心法律属性和信用保障。因此,监管机构普遍认为比特币不具备“法定货币”的资格,也就难以被纳入传统货币的法律框架中。其次,比特币的应用范围和接受度仍然有限,目前在人们的日常生活中直接使用比特币支付的场景并不普遍。虽然有部分企业和服务开始接纳比特币作为支付手段,但更多的是通过第三方兑换平台间接完成实际的商品或服务购买。这种间接交换行为使得比特币更多表现为一种投资品或虚拟资产,而非真正意义上的货币。政府监管往往关注货币本身的流通稳定性和经济影响力,而比特币目前的市场规模相对于全球法定货币总量而言仍属“小众市场”,这也降低了政府对其采取强制禁止措施的动机。

再者,比特币的去中心化特征使其具备一定匿名性和国际性,这在一定程度上增加了监管的难度。由于不存在单一责任主体,不同国家的法规适用和监管标准差异巨大,使得对比特币的统一监管成为一个全球性的挑战。即便如此,各国政府并非对比特币完全忽视,反而越来越多地关注其潜在的洗钱、逃税和非法交易风险,逐渐将其纳入金融反洗钱和合规监管的范围之内。这种监管态度体现出一种“有限容忍”,既承认其技术创新价值,也防范可能的金融风险。另外,比特币价值的极端波动也使其难以成为稳定的交换媒介和价值尺度。传统货币不仅具备广泛的接受度,还有相对稳定的购买力,这为经济活动提供了可靠基础。

相比之下,比特币价格可能在短时间内经历剧烈涨跌,降低其作为交换媒介的实用性。监管者因而更倾向于将其视作金融资产,而非货币,避免对其制定过于严格的货币法律法规。比特币法律地位的争议还涉及对“货币”定义的不同解读。一些经济学定义强调货币必须由国家授权的法定货币;另一些则更看重广泛接受度与功能实现。目前,多数政府和法律体系采用前者作为标准,导致比特币无法获得等同法定货币的地位。尽管如此,比特币作为一种创新的数字资产,其存在和发展不可忽视。

它推动了区块链技术的进步,催生了诸多金融创新和新的支付方式,甚至激发传统金融机构对数字货币的探索。未来,随着技术成熟和制度完善,比特币及其他类似加密数字货币的法律地位可能进一步明确,甚至会出现被某些国家承认的合规数字货币形态。总的来说,比特币目前不被认定为非法,核心原因在于其缺乏传统货币应有的法律属性和广泛认可,更多被看作虚拟货币或数字资产加以监管。随着市场规模扩大及应用场景的丰富,监管机构正处于不断调整和适应的过程中,力求在促进创新与维护金融稳定之间取得平衡。理解这些背景,有助于公众理性看待比特币的合法性问题,洞悉数字货币未来发展的趋势和挑战。