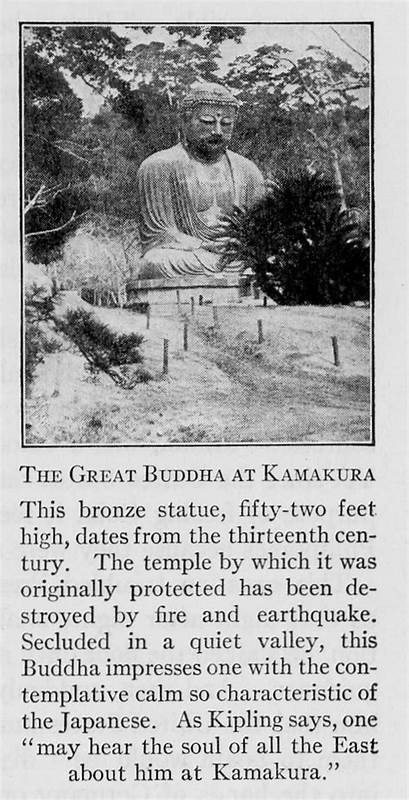

镰仓大佛,这座坐落在日本镰仓市的巨型铜制佛像,不仅是日本历史与宗教文化的重要象征,也是东西方文化交流的一个独特节点。由英国著名作家鲁德亚德·吉卜林所创作的诗歌《镰仓的大佛》,以细腻而富有韵律的语言,将这尊佛像背后的精神世界与东方文化的灵魂深刻地表达出来。通过这首诗,我们不仅能领会到佛教的博大精深,更能感知一种超越宗教的普世人文主义精神。镰仓大佛建于13世纪中期,大约1250年左右,由镰仓幕府时期的执政者北条氏一族下令建造。作为日本历史上重要的军事政治中心,镰仓不仅以其便于防守的地理位置闻名,更因镰仓大佛这一宏伟的艺术杰作而蜚声海内外。该佛像高达44英尺(约13.4米),采用铜铸成,通体空心。

虽然曾被一场巨大海啸摧毁了最初的木质庙宇,但佛像本身奇迹般地得以保存,静静矗立在风雨中,见证着时间的流转和历史的沉淀。吉卜林的诗作《镰仓的大佛》首次发表于1892年,这首诗在形式上采用了严谨的韵律与节奏,内容却充满了温柔的包容与理解。诗中开篇便提醒那些固执遵循“狭窄道路”的人们,即传统基督教信徒,要以宽容的心态面对“异教徒”对佛陀的祈祷。这里用“Tophet-flare to Judgment Day”暗指基督教传统中的地狱烈火与末日审判,寓意那条狭隘、重罪感充斥的信仰之路。而镰仓大佛,则象征着另一种通达心灵的道路,即佛教中的“八正道”,引领人们走向解脱和慈悲。诗中对佛陀以及其信徒表现出深切的尊重与同情。

吉卜林提到佛陀“既不燃烧,也不忿怒”,亦“不听人们对神明的祈谢”,透露出佛法并非简单的人神崇拜,佛陀超越了形象和迷信,是超脱世俗的圣者。诗中“灰袍、艳色腰带的蝴蝶”、穿着传统僧袍的僧侣,形象生动地展现了佛教仪式中的庄重与美感,映衬出佛法的包容与生命的多样性。通过描绘东方各种宗教元素的交响,诗中引入了缅甸的瑞光金塔、喜马拉雅的鼓声以及广为人知的“Om mani padme hum”(唵嘛呢叭咪吽)六字大明咒,这些意象构筑了一个立体的东方精神世界,突出镰仓大佛并非孤立存在,而是整个亚洲佛教文化的一部分。吉卜林在诗的结尾提问道,面对不同宗教的圣像与信仰表达,我们是否能够超越“西方的戏谑”,看到神圣其实可能就在这些人类形象之中。诗歌呼吁宽容、理解与平等,体现了吉卜林本身超越时代的开放和人文关怀,这与他常被指责的“帝国主义诗人”形象形成鲜明对比。对于镰仓大佛本身,亲临现场的感受尤为震撼。

无论是诗中所描绘的庄严宁静,还是如今旅游者们眼中的这尊佛像,都透露出一种超越语言的精神力量。佛像面庞的慈悲、平和与智慧,令人心生敬意。它安坐于无顶的露天环境中,经受风雨沧桑,却依然散发出不凡的气韵,宛如永恒的守护者。历史给予镰仓大佛的荣光与磨难是交织的。镰仓时期的武士政治、权力更替,以及至1333年镰仓幕府的覆灭,共同塑造了这片土地的背景。800名武士在镰仓的建长寺附近施行切腹自杀的悲壮场面,展示了日本武士道精神的极致,也映射出这座城市不可磨灭的历史血痕。

在这脉络下,镰仓大佛作为和平与觉醒的象征,显得愈发珍贵。此外,镰仓自身拥有众多寺庙和神社,与京都齐名,为日本宗教建筑的宝库。它不仅是佛教崇拜的中心,也代表着文化传承与精神寻索。对诗作和佛像深入理解,无疑有助于加深东西方文化的桥梁意义。从文化解读角度来看,吉卜林的诗歌反映了19世纪末西方人对东方的好奇与尊重,诗中的“骄傲释放”、“不藐视任何信仰与僧侣”的理念带有明显的人道主义色彩。通过对佛教故事如“阿难听佛诞生为鱼兽鸟的传说”的点缀,诗歌让西方读者领略到佛教的轮回观与慈悲哲学。

可是,“Tophet”的使用及基督教“狭窄之路”与佛教“中道”的比较,也说明了作者试图打破宗教界限,找到人类信仰的共同价值。诗中的那些文化元素,还有“耶稣教”、“婆罗门教”、“缅甸瑞光大金塔”的并置,体现了吉卜林力求包围东方宗教多元性的尝试。镰仓大佛在旅游文化中也是备受瞩目的景点,吸引着来自世界各地的游客朝圣。许多人感慨站在佛像下的那份宁静与庄重,引发了对内心平静和存在价值的思考。游者们在燃香、合掌祈祷间,体验着一种超越语言的文化共鸣。镰仓大佛不仅是一尊静态的雕塑,更是一场活生生的文化与精神体验。

诗歌《镰仓的大佛》经常被用作东西方文化交流的典范,甚至片段被用作吉卜林著作《金玟》的引言。它证明了文学在连接不同文化间的桥梁作用,也彰显了诗人对“东方之魂”的敏锐洞察力。可以说,吉卜林的这首诗是对镰仓大佛的深情礼赞,同时也是一次对人类灵魂适应性与共鸣的探讨。总的来说,镰仓大佛超越了地域与宗教的局限,代表着理解、包容与慈悲的象征。它不仅仅是一座巨大的铜像,更是一种人类追求和谐与自我超越的精神象征。吉卜林的诗作帮助我们打破偏见,从新的视角审视佛教与东方文化的价值。

无论是文化旅游者、文学爱好者,还是研究宗教、历史的学者,都能从中汲取无尽的灵感与启示。镰仓大佛与吉卜林的诗歌共同构成了一幅跨越时空的精神画卷,引导我们以更宽广的心胸和更深刻的理解,走进“中道”所指引的心灵世界。