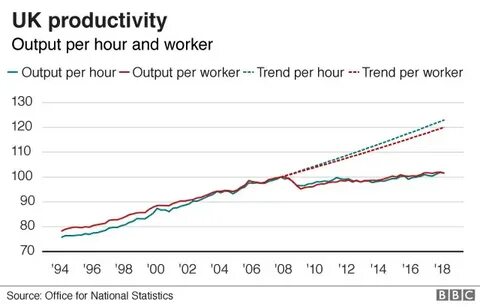

近年来,英国的生产率表现一直是经济学界和政策制定者关注的焦点。传统观念认为,英国存在一个所谓的“生产率之谜”——即经济增长停滞与生产率停滞之间的矛盾。然而,越来越多的研究表明,这种表象背后隐藏着复杂的原因,英国实际上并不存在所谓的“生产率之谜”。本文将详细解析这一观点,结合最新经济数据和劳动市场表现,深入探讨影响英国生产率的核心因素,揭示公众和媒体误解的根源,帮助读者更全面地理解英国经济的真实面貌。 “生产率之谜”最初源自于2008年全球金融危机之后,英国以及其他发达国家的生产率增长显著放缓。这一现象令人困惑,因为传统的经济理论预期技术进步和资本积累应推动持续的生产率提升。

英国政府和学术界纷纷投入大量资源试图破解这一难题。然而,很多专家后来发现,单纯的宏观经济指标并不能全面反映生产率的真实状况。事实上,统计方法的调整、数据采集的局限以及经济结构变化都对生产率指标产生了复杂影响。 首先,统计上的误差和方法问题极大地影响了生产率数据的解读。不同于GDP等指标,生产率的计算涉及多个变量,包括劳动时间、资本投入和产出质量等。近年来,英国国家统计局(ONS)不断完善和修正相关数据,发现部分过去被低估的产出已经在新数据中得到了更准确的体现。

与此同时,服务业中尤其是数字经济带来的产值难以量化,导致传统生产率指标未能全面覆盖新兴行业的发展进程。此外,非正式就业和零工经济的增长,也为衡量生产率带来了挑战。 其次,经济结构的转型是理解英国生产率表现的关键维度。英国经济从制造业向服务业转变日益显著,而服务业的生产率测量比制造业复杂且具有挑战性。服务业中劳动密集型岗位比例高,而技术进步对这些岗位带来的生产率提升相对有限。例如,医疗、教育和社会服务等公共领域的产出难以通过传统经济指标准确反映,这使得整体生产率增长看起来放缓。

此外,英国的金融服务业虽然规模庞大,但其对整体生产率贡献存在局限,因为金融创新的价值难以用传统方法衡量。 第三,企业层面的生产率差异也是影响整体数据表现的重要原因。英国中小企业数量众多且多样化,这些企业在技术采纳、资本投入和管理效率方面差异显著。大型跨国企业由于资源丰富,技术应用和流程优化更为成熟,生产率表现较好。相比之下,中小企业在创新和技术更新方面面临更多困难,导致整体生产率平均水平被拉低。因此,简单以整体数据判断经济健康与否具有误导性。

冷静分析英国生产率数据还需考察外部环境的变化。英国脱欧带来的不确定性影响了企业投资决策,限制了生产率提升的潜力。全球供应链的重组、贸易摩擦以及疫情冲击等因素共同作用,使得短期内生产率波动较大。重要的是,许多受影响领域本身就存在结构性问题,外部冲击加剧了生产率提升的难度。 此外,劳动力市场的变化也不容忽视。英国人口老龄化趋势明显,这影响了劳动力的整体技能水平和创新能力。

年轻劳动力的减少和技能培训的不匹配,使得企业难以获得适应新技术的高素质员工,进而限制了生产率的提升速度。职业教育和终身学习的重要性愈发凸显,是未来提升生产率的关键抓手。 尽管存在种种挑战,英国政府已经采取多项措施促进生产率增长。通过加大创新投入、推动数字化转型、优化基础设施建设和促进高等教育发展,英国的经济结构正逐渐朝着更高效、更具竞争力的方向发展。突出的是,提升研发支出占GDP的比例已成为战略重点,创新型企业的支持政策日益完善,这为长期的生产率提升奠定了基础。 从国际视角来看,英国的生产率表现与其他发达经济体相比较,差距并非无法解释。

每个国家面临的结构性问题各不相同,直接对比忽略了各国经济特点和统计方法的差异。例如,美国由于信息技术和互联网行业的高速发展,生产率数据表现优异,而欧洲其他国家也存在自身的生产率增长难题。英国的经历反映了全球经济变革的复杂性,而非单纯的“谜团”。 综上所述,所谓的“英国生产率之谜”是一个被过度简化的说法,无法准确描述经济和社会的发展现状。理解这一问题需要多维视角,深入剖析数据背后的经济结构、统计方法和外部环境因素。英国不存在一个神秘的生产率停滞现象,而是面临转型期共同出现的挑战和机遇。

只有通过科学的政策制定、持续推动技术创新和改善劳动力素质,英国才能实现真正的生产率突破,推动经济走向高质量、可持续发展阶段。未来,随着数据采集和分析技术的进步,我们也期待能够更清晰地观察到英国生产率的真实轨迹,打破误解,为经济发展提供更加精准的指引。