在现代科学研究日益复杂的背景下,数据共享的重要性愈发凸显。对于每一位科学家而言,无论是生命科学、物理学还是社会科学,数据的收集、分析和展示都成为其研究工作的核心部分。在这种情况下,数据可用性和政策的制定显得尤为关键。本文将探讨数据共享的意义、面临的挑战以及如何在各领域内实现有效的数据共享。 随着技术的进步,科学研究的数据量不断增加。过去,研究者通常依赖于实验室内部的数据,进行分析和论证。

但如今,许多研究结果的可重复性和可靠性依赖于数据的开放获取。开放数据不仅能够促进科学文献的透明度,还能加速研究成果的传播。据统计,数据共享能够使研究复现的概率增加多达50%。同时,数据共享也为其他研究人员提供了机会,利用已有的数据探索新的研究方向或解决特定问题。 然而,尽管数据共享的好处明显,研究者们仍面临一系列挑战。首先,数据的敏感性和隐私问题是一个重要障碍。

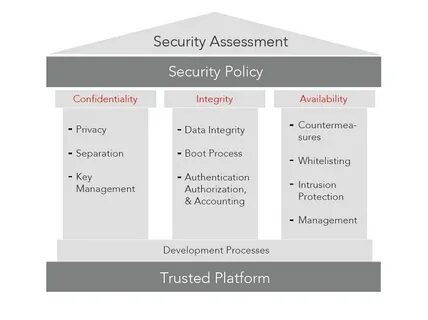

在医学研究中,涉及到患者的个人隐私,科学家必须在共享数据和保护患者隐私之间找到平衡。此外,不同国家和地区对数据保护的法律法规不同,跨国合作的研究更是面临复杂的合规问题。 其次,数据的标准化也是一个难题。科学研究中的数据格式多种多样,不同学科间的数据共享往往缺乏统一标准,使得数据的整合和利用变得困难。因此,许多研究者在共享数据时,必须花费大量时间进行数据清理和格式转换。这对于时间紧迫的科研工作来说,无疑是一个不小的挑战。

为了促进数据共享,各大科研机构、大学和期刊纷纷制定了数据可用性政策。例如,在《白血病》期刊中,投稿者被要求提供数据可用性声明,明确数据的存储位置以及获取条件。这一政策不仅促使作者在提交稿件时认真考虑数据的共享问题,也为其他研究者提供了获取数据的明确途径。此外,期刊还鼓励研究者将数据存放在公共数据库中,增加数据的可访问性。 数据可用性政策的实施不仅限于论文出版。许多研究机构和大学也在积极推广数据管理计划,帮助研究者在研究早期就考虑数据的组织、存储和共享问题。

通过提供培训和支持,研究机构能够提高研究者的数据管理能力,确保在研究过程中产生的数据能够在未来得到有效利用。 一些国家和地区已经开始立法促进数据共享。在欧洲,通用数据保护条例(GDPR)不仅保护个人数据,也为科学研究的数据共享提供了法律框架。这种立法保障了研究者在共享数据时的法律安全性,推动了科研界的合作与交流。而在中国,随着科研体制的改革,各大高校和科研机构也在探索数据共享的路径,逐步建立起规范的数据管理体系。 在未来,随着开放科学的理念深入人心,数据共享将成为科研界的常态。

科研人员需要跳出传统的“孤岛思维”,更加积极地参与到数据共享的实践中来。通过建立跨学科的合作网络,研究者可以共同解决复杂的科学问题,实现资源的最优配置。 总之,数据可用性和政策的制定对于推动科学研究的进步至关重要。尽管面临着隐私保护、数据标准化等挑战,但通过制定合理的政策、提供必要的支持和培训,数据共享的前景依然光明。在这个信息爆炸的时代,只有确保数据的有效共享,才能真正实现科学的快速发展,让更多的研究成果惠及全人类。