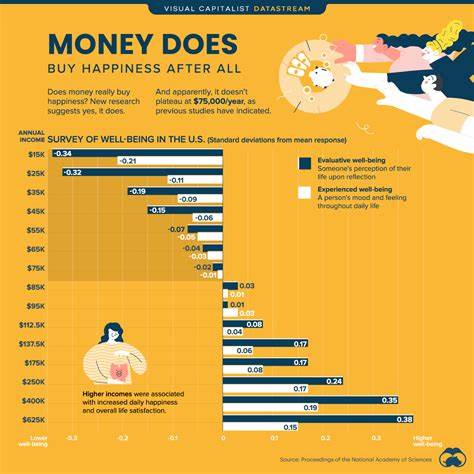

关于金钱是否能买到幸福,这个问题长期以来一直是人们关注和讨论的焦点。许多人认为,财富能够解决生活中的诸多困扰,让人过上更舒适、更无忧无虑的生活,因此金钱自然是幸福的保证。然而,心理学家和经济学家的研究却展现了更加复杂和多样的现象。随着近年来权威学者的深入探索,我们对金钱与幸福之间的联系有了更科学、更细致的理解。 早在2010年,普林斯顿大学的丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和安格斯·迪顿(Angus Deaton)提出了一个颇具影响力的观点:在日常情绪幸福感方面,随着年收入增加,幸福感会逐渐上升,但当收入达到每年约7.5万美元后,幸福感便开始趋于平稳和饱和。这一发现暗示,收入提升对于幸福提升的边际效应在一定程度上存在上限。

此观点迅速引发广泛关注,因为它挑战了传统的“越富裕越快乐”的直观认知。 然而,2021年宾夕法尼亚大学的马修·基灵斯沃思(Matthew Killingsworth)通过分析由他设计的“Track Your Happiness”应用所收集的大规模数据,得出了不同的结论。他发现幸福感并未在7.5万美元收入处出现明显的停滞,而是随着收入不断提高,幸福感持续稳步上升,甚至在更高收入群体中表现出加速增长的趋势。这一研究似乎与卡尼曼和迪顿的结果相互矛盾,令学界陷入迷惑。 为了解决这一分歧,卡尼曼与基灵斯沃思联手合作,同时引入来自宾夕法尼亚大学的芭芭拉·梅勒斯(Barbara Mellers)教授作为调解者,进行了被称为“对抗性合作”(adversarial collaboration)的科学研究。这种合作方式旨在通过合作而非对立,更加深入和严谨地探讨复杂问题。

三位科学家共同发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的最新研究揭示,收入与幸福感之间的关系既有平均趋势,也蕴含了人群群体内部的显著差异。 综合来看,整体群体中,随着收入增加,人们的幸福感普遍呈现持续上升的态势。然而,细分特定幸福感水平较低的群体,情况则表现出另一番景象:他们的幸福感随着收入的提升快速增长,但当收入达到大约10万美元后,幸福水平便趋于稳定,不再继续上升。这种现象意味着,对于较为不幸福的人群,金钱确实能够在一定程度上缓解他们的负面情绪和生活压力,但超过了一定的收入门槛后,进一步增加收入并不能显著提升他们的幸福感。 相反,中等幸福感群体的幸福感与收入呈线性增加趋势,随着收入的增长,他们的情绪满足感不断提高。更令人惊讶的是,对于最幸福的人群来说,他们的幸福感不仅随着收入提升,还在年收入超过10万美元之后呈现加速上升的态势。

换句话说,财富对不同情绪状态的人群,产生的幸福影响存在显著的个体差异。 此外,该研究还指出,过去卡尼曼2010年报告所发现的所谓的“幸福平台”其实反映的是“痛苦”或“不幸福”情绪的变化趋势,而非幸福感的整体表现。换句话说,那些在研究中报告出非常高幸福感的人群由于得分趋近满分,数据呈现出饱和状态,这导致整体趋势中出现了“幸福停滞”的假象。通过重新审视数据,科学家们发现先前看似矛盾的结果实则是相互补充的,它们共同描绘了一个更丰富多彩的金钱与幸福之间的微妙关系图景。 这些发现对于政策制定者和企业管理者有着重要参考价值。在制定税收政策或设计薪酬体系时,必须意识到收入增长的幸福效益并非无限制且均质,而是因人而异。

对于那些情绪不佳但收入较高的人群,单纯增加收入可能无法改善他们的幸福感,反而需要更多注重心理健康和生活质量的提升策略。而对于普通员工和中等收入者,合理的收入增长可以有效促进其生活幸福感和工作积极性。 对个人而言,这些研究提醒我们,在追求财富的过程中,应当考虑自身的情绪状态和幸福感,权衡财富带来的实际益处与生活的其他重要方面,如人际关系、健康和心理平衡。财富固然能够缓解物质匮乏和减轻压力,但它并非通往快乐生活的唯一钥匙。 乐观地看,金钱作为提升幸福感的一个因素,确实在绝大多数人的生活中起着不可忽视的作用。它让人们有能力满足基本需求,提供更好的医疗和教育资源,增加生活的自由度和选择性。

然而,对于情感和精神层面的满足,金钱凸显出其局限性,幸福更多还依赖于个人的生活态度、社会支持和内心满足感。 总体来说,“钱能否买到幸福”这个问题没有绝对的答案,而是充满复杂的因果和个人化因素。最新的科学研究帮助我们走出了简单化的思维模式,认识到收入与幸福感的关系既有普遍性,也有特殊性。它挑战了以往片面的论断,提醒社会与个人综合考量经济财富和心理福祉,寻找更具针对性和效益的平衡路径。 在未来的研究中,学者们还将继续探索不同文化背景、年龄层和生活环境下,金钱与幸福的互动机制,同时考虑科技发展、社会变迁对人们幸福感的深远影响。理解这一课题,不仅能促进公共政策的优化,也能帮助每一个个体构建更充实、更有意义的人生。

。