人与宠物之间的情感纽带历来深厚,但由于语言的隔阂,理解它们内心世界一直是科学界和大众心中的难题。宠物的行为往往隐含着丰富的信息,然而主人常常陷入猜测与误读的困境。如今,随着人工智能技术的飞速进展,这一难题有望获得突破,天生语境不同的物种之间或将实现真正意义上的“对话”。伦敦政治经济学院新成立的杰里米·科勒动物感知中心便肩负着这一崇高使命,探索AI如何促进人类与宠物之间的语言桥梁,开启宠物沟通的新纪元。 该研究中心将于2025年9月正式启动,获得了高达400万英镑的资金支持,集结了神经科学、哲学、兽医学、法律、进化生物学、比较心理学、行为学、计算机科学、经济学和人工智能等多学科专家,共同推动非人类动物意识的实证研究。中心的研究范围广泛,不仅涵盖常见的家养宠物如猫狗,也涉及进化距离遥远的昆虫、甲壳类和墨鱼等,旨在深刻理解动物感知与表达的多样性。

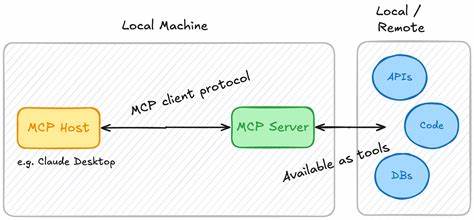

人工智能在宠物“语言翻译”领域的应用无疑是这一中心最受瞩目的项目之一。人工智能尤其是大型语言模型(如GPT系列)具备观察、学习并生成语言交流的能力,未来有望解读宠物的行为、叫声甚至身体语言,从而建立起能与人类有效交互的“宠物翻译器”。然而,这一尝试也充满挑战。中心负责人乔纳森·伯奇教授指出,AI生成的交流内容往往夹杂主观臆断,可能迎合主人的期望而非客观真实,若未经科学验证直接应用,将对宠物的福利造成潜在危害。 以分离焦虑为例,许多狗主人因工作或外出而担忧爱犬独处时的状况,未来的AI翻译应用或许会通过“安慰话语”缓解主人的焦虑,但若传递错误信息,实际上忽视了宠物真实痛苦,反而加剧问题。基于此,研究中心计划开发严格的伦理框架,规范AI在动物感知领域的应用,确保技术创新不被滥用,同时保护动物权利和福祉。

此外,研究还将关注自动驾驶汽车对动物的影响。现阶段,关于自动驾驶避让行人的安全辩论非常激烈,却鲜有针对小型动物如猫狗的避障策略展开讨论。随着科技的进步,如何在算法设计中兼顾动物安全,成为亟待解决的伦理议题。中心希望弥补这一监管空白,推动相关政策制定。 在农业领域,AI与自动化技术正快速成为养殖业的核心力量。尽管自动化提升了效率,但也引发了巨大的伦理隐忧:动物养殖是否还能保持人文关怀?机械化管理是否会剥夺动物的情感需求?伯奇教授警示,农业自动化蔓延亟需社会广泛审视和讨论。

该中心积极与非政府组织合作,致力于制定全球认可的行为准则及伦理指导,推动形成既兼顾生产力又尊重动物福祉的养殖新范式。 公众对动物感知的认知与行为表现之间存在巨大鸿沟。行为科学家克里斯托夫·多恩指出,虽多数人深切关爱动物,但日常习惯、商业利益和文化传统往往影响其具体行为,导致认知与行动脱节。如何缩小“关爱理念”与“实际待遇”的差距,激发社会积极改变,是亟需面对的挑战。与此同时,培育对实验室培养肉等可持续替代品的接受度,也有助于减少动物屠宰,提升整体动物福利。 动物感知研究不仅关乎宠物和家畜,也关涉更广泛的生态伦理与人类自我认知。

中心监事克里斯汀·安德鲁斯教授强调,解析其他动物如何体验世界,有助于解开人类意识的终极谜题,这对于医学领域如中风或意识障碍患者的治疗具重要启示。研究从简单生物体入手,一步步揭示意识的本质和机制,有望推动神经科学与心理学跨越性进展。 新成立的动物感知中心凝聚了学界和公益界的广泛支持。纽约大学环境与动物保护中心主任杰夫·塞博认为,动物意识及AI对动物的影响是严峻且被忽视的社会问题。作为与人类共享地球的众多物种之一,动物的权益理应获得更全面的关注和保障。基金支持者杰里米·科勒坦言,人类在许多方面存在“物种主义”偏见,只有通过借助科技打破物种之间的信息壁垒,我们才能真切理解和尊重其他生物的感受与沟通方式。

未来,借助人工智能的强大计算和学习能力,宠物与主人之间的互动将更加智能化和人性化。设想一个场景:当您下班回家,宠物不仅能通过“语言app”向您表达一天的感受与需求,您也能准确回应其情绪变化,实现情感交流的共鸣。这不仅有助于改善宠物的生活质量,也将提升主人对动物行为和心理的科学认知,避免误解和虐待,推进社会整体的动物伦理进步。 当然,人工智能在动物感知领域的应用仍面临众多技术和伦理考验。如何确保AI算法的真实性和透明度,防范虚假信息误导,避免情感操控与商业滥用,是研究中心未来工作的重点方向。与此同时,广泛的跨学科合作和全球监管机制的建立,将为这一新兴领域注入坚实基础。

总体而言,人工智能与动物意识研究的融合开启了人与非人类动物沟通的新纪元,不仅能够革新人宠关系,还对生态保护、动物福利和科学认知产生深远影响。伦敦政治经济学院的杰里米·科勒动物感知中心作为行业先行者,致力于推动技术创新与伦理治理并行,积极构建一个更公正、更关爱的多物种共存未来。人类文明的进步,终将在于我们是否能超越语言隔阂,真正聆听每一个生命的声音。