在加密货币的世界里,比特币和以太坊被认为是两大巨头,它们的竞争不仅是技术和市场的较量,更是一场深刻的文化战争。这场战争源于两者根本原则的差异,体现了各自拥护者的价值观和信念。在这篇文章中,我们将深入探讨比特币和以太坊之间的分歧,分析其背后隐藏的文化、哲学及未来发展。 比特币(Bitcoin),作为第一个加密货币,于2009年由一位或一群化名为中本聪(Satoshi Nakamoto)的匿名人士创建。比特币的核心理念是去中心化和价值存储。它被视作“数字黄金”,意味着其主要功能是作为一种抗通胀的储值资产。

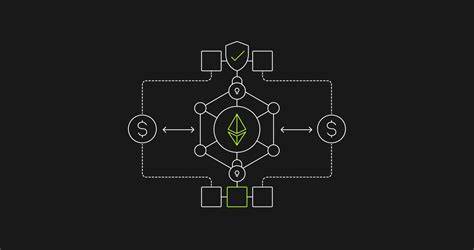

比特币的支持者坚信,去中心化的货币能够抵御传统金融体系的错综复杂以及通货膨胀的威胁。 相较之下,以太坊(Ethereum)于2015年由程序员维塔利克·布特林(Vitalik Buterin)提出,给予了区块链技术更丰富的可能性。以太坊不仅仅是一种加密货币(以太币ETH),更是一个全球性的去中心化应用平台,允许开发者创造智能合约和去中心化应用(DApps)。以太坊的支持者强调的是它的灵活性和可编程性,认为这将推动各行各业向数字化和去中心化转型。 从根本上讲,比特币和以太坊的差异可以归结为目的和愿景。比特币的追随者通常更关注于金融的安全和隐私,强调保护个人财产免受外部影响。

而以太坊的拥护者则更关注技术的应用和社会变革,认为去中心化的应用能够为世界带来更多的创新和机会。 这场文化战在不同的圈子中引发了激烈的争论。比特币的核心信徒坚持认为,以太坊的技术复杂性和灵活性可能会带来更多的中心化风险,同时在可扩展性和安全性方面缺乏比特币的稳健。而以太坊的支持者则反驳称,比特币在技术创新上过于保守,无法适应快速变化的市场需求。他们认为,智能合约和去中心化金融(DeFi)才是未来数字经济的关键。 在社交媒体和论坛上,两者的支持者们毫不留情地表达各自的观点,形成了一种几乎宗教般的狂热。

比如,在比特币峰会上,支持者们会热烈地讨论比特币如何成为全球经济的基石,而在以太坊的会议上,开发者们则分享最新的DApp开发成果和智能合约的应用案例。这些活动不仅仅是技术交流,更是文化认同的体现。 此外,这场文化战争还体现在两者的发展路径上。比特币始终保持着其货币属性,推出的更多是围绕安全性和抗审查性的特性。而以太坊则在不断创新与迭代中寻求平衡,近期通过Ethereum 2.0的升级,采用了权益证明机制(Proof of Stake),大幅提升了网络的可扩展性和环保性。这种动态发展让以太坊的支持者感到兴奋,但同时也引发了比特币支持者的警惕,认为其可能存在的技术风险和中心化趋势令人担忧。

在法律和监管层面上,这场文化战争同样凸显出两者的不同态度。比特币的支持者往往在监管方面采取更加谨慎的态度,认为应当尽量保持匿名性和去中心化的特性,而以太坊的拥护者则相对开放,愿意与政府和监管机构合作,以推动更为合理的应用和标准。他们相信,通过合作,能够为整个区块链生态系统的合规性与未来发展创造空间。 展望未来,比特币和以太坊都面临着各自的挑战与机遇。对比特币而言,如何保持其在去中心化货币中的领导地位,同时应对其他竞争币的挑战,将是一个重要课题。而对于以太坊来说,如何在技术创新与安全性之间找到平衡,以确保其平台的可靠性和用户的信任,将是其发展的关键。

总结来说,比特币与以太坊之间的竞争并非简单的市场之争,而是深层次的文化与价值观的较量。两者分别代表了保守与创新、传统与未来的不同理念。在这个快速发展的加密货币领域,支持者们的信仰和追求将深刻影响整个数字经济的走向。无论是比特币的“数字黄金”,还是以太坊的去中心化应用,它们都在为构建一个更自由、公正的金融体系而奋斗。未来,无论哪一方获得更大的成功,都将为人类的数字生活带来深远的影响。