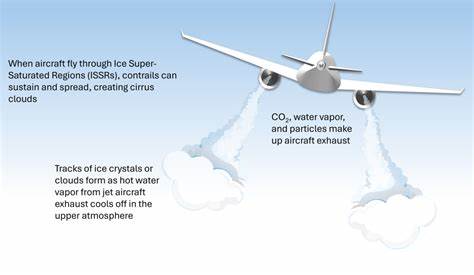

航空凝结尾迹,俗称“飞机尾迹”,是指喷气式飞机在高空飞行时,发动机排放的水蒸气与冷空气相互作用形成的一条长而细的云状带。绝大多数人可能在晴朗的天空中见过这种白色的尾迹,甚至误以为是某种特殊现象。了解凝结尾迹的形成原理及其影响,有助于消除公众的误解,也有助于科学评估航空业对环境的潜在影响。喷气发动机燃烧燃料后产生的废气中包含大量的水蒸气、二氧化碳以及其他化学物质如硫氧化物、氮氧化物和微小颗粒物质。当热腾腾的废气喷射到寒冷的高空气层时,水蒸气迅速遇冷凝结成水滴,随后在极低温度下冻结形成冰晶,便形成了肉眼可见的凝结尾迹。形成凝结尾迹的条件十分依赖环境温度和湿度,只有当空气湿度足够且温度极低时,才能产生足以持续的冰晶云。

通常,飞机飞行高度在八千米至十二千米之间,极低的气温和适宜的湿度配合使得凝结尾迹得以形成。凝结尾迹的形态多种多样,可能表现为笔直细长的线条,也可能由于风力、飞机飞行轨迹变化,形成网格状、曲线甚至螺旋形的复杂图案。持续时间的长短则取决于大气中湿度的变化。许多凝结尾迹只存活几秒到数分钟便消散,而在高湿环境下,凝结尾迹可能持续数小时,甚至转变成大规模的卷云,影响天空的云量和辐射平衡。过去的研究表明,长期存在的凝结尾迹及其转化形成的卷云在一定程度上会影响地球的辐射平衡,具有微弱的全球变暖效应。这主要是因为这些云层反射部分地面散射的热量回向地表,从而导致局部或全球气温升高。

不过,凝结尾迹带来的温室效应远远小于温室气体的影响,但其确实是航空运输环境影响评估中不能忽视的因素。近年来随着航空业快速发展,飞行器数量增加,天空中凝结尾迹的频率亦同步上升,公众的关注度也提高。部分社会团体对凝结尾迹现象产生误解,衍生出“化学尾迹”或“阴谋论”说法,声称飞机尾迹中含有有害化学或生物物质,甚至被用来指控某些神秘气象控制计划。这些观点缺乏科学依据,也被多项权威机构否认。作为回应,美国环保署(EPA)及其他相关联邦机构多次重申,凝结尾迹纯属自然物理现象,其成分主要是水蒸气与冰晶,未发现任何关于恶意喷洒化学物质的可信证据。值得一提的是,部分低空飞行的螺旋桨飞机确实会针对农业或林业目的喷洒农药、肥料或灭火剂,但这与高空喷气机所产生的凝结尾迹完全不同,两者在飞行高度、机型和目的上均有明显区别。

类似地,有关高频主动极光研究计划(HAARP)与凝结尾迹或者气象控制相关的阴谋论也是毫无科学依据的错误说法。HAARP是研究电离层的科学项目,管理透明,公众信息充足,没有任何关联。正视科学,理解凝结尾迹的成因可以帮助公众树立正确的环保理念,对航空业绿色转型起到积极推动作用。联合政府和科学机构持续对航空排放及其二次效应展开深入研究,力求为未来可持续航空技术和政策提出科学依据。总结而言,凝结尾迹是喷气飞机高空飞行和环境条件共同作用的产物,是现代航班日常运行的正常现象。其可能引发的小幅气候效应虽然值得关注,但远非公众猜测的阴谋和危害。

理解这些现象背后的科学机制,对推动公众理性认知和环保意识的提升具有重要意义。同时,继续支持污染物排放控制、发展低碳航空燃料和优化飞行路径设计,是减轻航空对环境影响的关键路径。未来,随着技术的进步和政策的完善,航空业有望在满足全球出行需求的同时,最大限度地降低对气候和环境的负面作用。