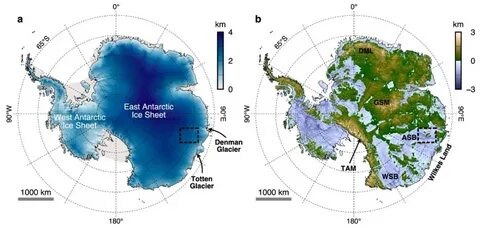

东南极冰盖作为地球上最大的冰体之一,拥有超过3千万年的历史,覆盖着广袤的陆地和古老的地质地貌。尽管冰盖下的环境极为隐蔽和严酷,但现代科学技术的发展使得科学家们得以用卫星遥感、地面雷达观测等多种手段,窥探隐藏在厚厚冰层之下的秘密。在2023年的一项突破性研究中,科学家们首次发现并详尽描绘了一片保存极为完好的古河流地貌,横亘于东南极冰盖中央地区。这一发现不仅刷新了人们对冰盖下地质景观的认识,更为解析冰盖发展演变过程提供了珍贵的直接证据。 这片古老的河流地貌被称为“Highland A”,其面积约为32000平方公里,相当于1.5倍的威尔士面积,纵跨约300公里。通过航拍雷达探测,研究团队发现这里由多条河谷和山脊网络组成,谷地复杂且结构分支茂密,具备典型的流域分形特征,说明其地貌成因主要为史前河流水流切割沉积。

在冰盖形成之前,该地区曾是一个河流流淌的地形,形成了发育成熟的河谷系统。随后在冰期冰盖的扩张过程中,局部的冰川对这些河谷进行了侵蚀和修改,形成了U型谷的断面形态,而主干山脊保留了较为完整的形态。 科学家们推断,这片地貌在过去数千万年间,经历了多个地质大事件的冲击和变迁。东南极冰盖的形成大致始于约3400万年前,即始新世至渐新世交替时期的全球气候骤冷事件。伴随着大气二氧化碳含量的下降和洋流结构的变化,冰盖开始从东南极高地的核心山脉逐步扩展,河流地貌陆续被冰川覆盖。从地形数据和冰层刚度模拟来看,这片古河流地貌仅受到了局部冰川的温基侵蚀影响,未经历过大规模暖基冰层活动的破坏,因而得以得以保存至今,成为研究古冰盖热力学状态的“天然档案”。

地貌的保护依赖于冰盖的冷基特性,即冰与基岩之间几乎无滑动和融化,这种状态使得冰层能像一层保护膜,将古老地貌封存于冰下长达数百万年。卫星雷达图像显示,该地区现代冰流速度非常缓慢,远低于周边冰川,进一步印证其下方地表冰温较低、冷基态力量支配。这一发现对于理解东南极冰盖的长期动态稳定性提供了重要启示:古河流地貌的保存,暗示着冰盖在多次气候暖期并未显著内退至该区域,反映区域冰盖边缘的历史波动或局域稳定条件。 通过分析冰盖负载撤销后地壳的弹性复原,研究者还推断,河流地貌在冰川切割前,海拔可能高出现今海平面1000至1500米,地形较为平缓。与周边被深刻侵蚀成峡湾状的冰川沟槽相比,Highland A的整体海拔和形态显示为相对原始的河流侵蚀地貌,而两者之间的深刻差异则揭示了过去冰盖由局部山地冰川向侵蚀性更强的大陆冰盖的过渡过程。 这片“隐秘的古河床”不仅为科学家重建古气候和冰盖历史提供了独一无二的地质资料,还可能指示了东南极大陆板块断裂带和古地形对冰川路径的影响。

部分切割河谷与主要断层系统一致,显示地质构造可能引导了冰川侵蚀的路径。同时,河谷流向与现有冰流方向不同,揭示了冰盖演进过程中流场的多阶段变化。 研究团队强调,这一发现改变了人们对东南极冰盖区域尺度热力过程的理解,也为未来冰盖对全球气候变暖的响应提供了预测参考。在现在全球大气温室气体浓度已达到数百万年未见的高水平的背景下,东南极冰盖及其下方地貌的变化可能会重新暴露这些古河流景观,开启新的冰川消退过程。 科学家呼吁开展更深入的雷达地球物理调查和冰盖底部钻探,以获得更为精准的年代学证据和地貌演化细节。通过对覆盖冰层的岩芯和沉积物样品分析,或将揭示古河流形成时期的气候环境、冰川动态以及地表变迁历史,为气候变化研究、极地生态遗迹保护和未来海平面变动评估奠定基础。

此外,该发现也启示极地科学界:冰盖下可能存在更多未知并保存良好的古地貌结构,等待通过现代高精度探测与高分辨率遥感技术揭露。系统化探索这些古老地貌不仅有望重写极地地质史,也为理解板块构造、气候与冰川相互作用机制提供了宝贵的自然实验场。 总的来看,东南极冰盖下这片古河流地貌无疑是地球冰川史上的一颗“地质明珠”,为科学家提供了前所未有的窗口,窥视冰盖形成早期的地貌状态和冰川与气候的复杂关系。这一突破性研究标志着极地考古学与冰川学的新纪元,并对全球气候变化的未来走向提出了深刻警示和启发。随着技术的不断进步,未来我们将更加深入地揭开冰盖下这片神秘远古世界的面纱,开启对地球极端环境演化的全新认知旅程。