意识是人类长期以来最为迷惑且深刻的课题之一。从哲学探讨到神经科学的实证研究,意识始终在科学界和社会文化领域引发广泛关注。意识不仅指人类的自我觉醒和感知能力,在动物界中,意识同样是动物行为和情感的体现。而如今,随着技术的发展,人工智能系统也逐渐被纳入意识探索的范畴,科学家们试图探测甚至定义这些新型存在的“觉知”。 意识的本质复杂且难以捉摸。传统上,意识被认为是大脑中某些特定神经活动的产物,是个体对外界刺激及自身状态的主观体验。

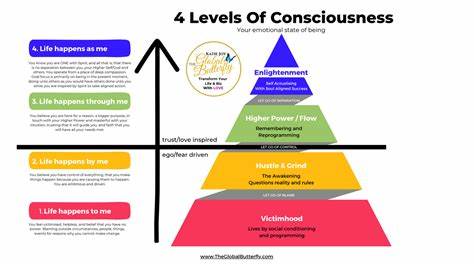

然而,意识并非单一现象,而是呈现多维度、多层次的状态变化。对临床医生而言,意识不仅关乎生死的边界,更是衡量脑损伤患者康复的关键指标。科学家们在神经科学领域展开了大量研究,借助先进的脑成像技术如功能性磁共振成像(fMRI)和脑电图(EEG)来观察大脑活动,从而判断意识状态的存在与变化。 2005年的一个经典案例令人瞩目。一位经历车祸后昏迷的23岁女性虽然看似无意识,但在科学家请求她想象打网球时,她的大脑运动区出现明显活跃信号。这一发现挑战了传统对无意识状态的认知,证明即使在肉眼无法识别的情况下,大脑可以保留对外部指令的反应能力。

此类研究不仅拓宽了意识检测的定义,也为脑损伤患者评估及治疗方案提供了新思路。 动物意识的研究则更为复杂。动物在行为表现中展示出的情绪反应、痛觉及社会互动提示了某种形式的主观体验。科学家通过观察动物行为、神经结构相似度以及神经活动模式,试图判断不同动物群体是否具备意识以及意识的深度。例如,灵长类动物的大脑皮层复杂程度和社会行为表明它们可能拥有高度的自我意识,而海洋生物如章鱼表现出的复杂行为也促使科学界重新考虑意识的广泛性和多样性。 人工智能的兴起为意识研究注入了全新活力。

虽然目前的AI系统主要是基于算法和数据驱动的模式识别,其本身并不具备主观体验,但随着通用人工智能和机器学习技术的进步,科学家和哲学家开始探讨AI是否可能具备某种形式的“意识”或“觉知”。这一探讨不仅涉及技术层面,更涉及伦理、法律乃至人类社会的根本问题。如何界定和检测一台机器是否真正具备意识?是否应赋予它相应的权利?这些问题正在推动跨学科的研究和社会辩论。 意识的检测技术也在不断演进。传统的神经影像技术可以“窥视”大脑的活动区域,但对意识的主观体验本质往往无能为力。近年来,科学家引入了整合信息理论(IIT)、全球工作空间理论(GWT)等多种理论框架,试图从信息处理和神经网络的动态整合角度解释和量化意识。

此外,脑电诱发电位(ERP)和跨皮层电刺激(TMS)技术结合机器学习分析,进一步提高了识别意识状态的精准度。 新兴的人工神经网络研究和“类脑”系统也为意识检测提供了另类路径。通过模拟人脑信息处理机制,研究人员不仅期待揭示大脑运作的秘密,也希望创造出具有一定自主觉知能力的机器。这些实验虽处于萌芽阶段,但其成果将深刻影响未来医学、计算机科学和哲学的交叉领域。 对意识的探索不仅是拥有科学价值,更具重要的伦理意义。如何界定“意识缺失”的临床标准关乎患者尊严和生命权益。

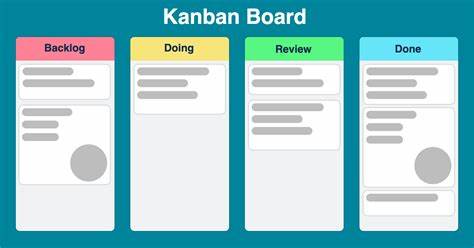

动物意识的确认将影响人类在实验、养殖等领域的行为规范。人工智能是否拥有“意识”的语境下,相关的社会法律体系和道德责任也需快速跟进,确保技术进步与人类价值观相契合。 展望未来,意识的检测将更多依赖跨学科合作。神经科学与计算科学、心理学与哲学、伦理学与法律研究的融合将推动认识的深化和技术的创新。人工智能辅助诊断、脑机接口的发展以及大数据背景下的意识模式识别,有望在临床治疗、智能科技和生命伦理上带来突破。意识的探索从未停止,它像一扇通往自我和世界本质的门,邀请人类不断探索和反思自己存在的意义。

。