当下,软件行业充斥着各种新技术、新框架和风潮,大家都鼓吹采用最新的工具和方法,声称能让软件开发更快更好。不过,现实往往没有那么简单。历史和经验告诉我们,改变伴随着风险,过度追求所谓的“最佳实践”有时反而导致项目延迟、系统复杂度暴增,甚至不可维护。本文将从多个角度探讨为何坚持传统、采用看似“笨重”的方法,或许是避免灾难的有效策略。首先,编程范式的选择是开发者面临的根本问题。许多软件团队鼓励使用函数式编程,强调不可变性、纯函数和无副作用设计。

这些特性理论上有助于提高代码的可读性和可维护性,但在实际工程中可能让团队成员陷入过度抽象,难以把握系统全貌。相反,采用可变数据和有副作用的设计,虽然有时会让代码耦合度升高,但却强化了对整体状态的认知,促使开发者深入理解不同模块间的复杂交互。这种“全局视角”有助于增强对大型系统动态的把控,避免过度依赖黑盒式组件造成的意外问题。其次,数据存储和状态管理方式也存在巨大的争议。近年来,事件溯源(Event Sourcing)被吹捧为保证系统可追溯性和弹性的金钥匙。通过记录所有事件,而非直接修改状态,它确实带来完整的审计日志和灵活的数据操作能力。

然而,现实运营中,事件溯源通常带来极高的架构复杂度。复杂的消息队列、异步处理、最终一致性等问题让系统调试和维护成本陡增。对于大多数应用来说,频繁变更点对数据库中的状态直接操作更为朴素和高效,尤其在已有几十年成熟技术沉淀支撑的关系型数据库环境下,稳定性和性能表现依然不容小觑。另外,数据库模式迁移(schema migration)是所有生产环境中绕不开的难题。理想情况下,系统能实现零停机迁移,以保证业务连续性和用户体验。然而,实现同时支持多个版本的数据结构,双写回写,异步补偿和数据清理,往往需要大量时间和人力投入。

尽管理论上存在“即时迁移”解决方案,但众所周知的技术难点和隐蔽风险使得许多团队宁愿坚持传统的缓慢演进策略,权衡稳定与创新的关系。这种保守态度,在多数场合反而保证了系统的健壮性。甚至在应用架构设计上,很多团队坚持将所有状态集中存储于一个或几个全局共享的数据库中,而不是分布式状态或分散式存储。虽然这种设计可能引发“全局变量芳香”的代码耦合问题,但具有强事务保证的数据库环境仍能帮助团队管理复杂事务和数据一致性。对比那些试图通过复杂分布式事务或最终一致性方案获得系统弹性的尝试,集中式数据库的简洁性依旧有其不可替代的位置。此外,“未来证明”代码的写作理念虽然看似周全,试图在一开始就设计足够灵活和扩展性,但实际上却可能导致代码库臃肿、难以维护。

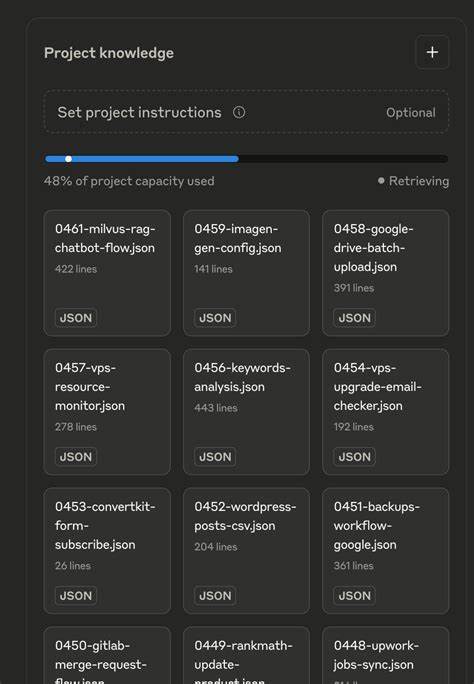

过多的配置项、额外抽象和预留功能,常常成为日后新功能迭代的障碍,挫伤开发者积极性。相比之下,专注于当前的具体需求,分阶段合理重构和扩展,才能保证开发效率和代码质量达到更好平衡。工具的选择也是一个值得关注的方面。虽然多样化和灵活的数据模型看起来极具吸引力,但过度追求“完美契合”而引入大量不同类型的存储系统,只会提升系统复杂度。透过多个不兼容技术拼凑出来的系统常常带来运维噩梦和技术债务。反而选用成熟的、设计严格的数据模型工具,配合适当的适配层,能让团队更专注于核心业务逻辑开发,对于稳定且可预期的交付更具优势。

更重要的是,技术的演进本身并非一条直线,有时“进步”意味着加大复杂度和操作难度。坚持传统方法,合理拥抱风险,比盲目跟风新技术来得更加务实和安全。当然,这并非否定新技术的价值,而是强调评估变更的成本,量力而行。无数实践案例证明,稳健的软件开发靠的是细致的工程经验和对系统整体性的深刻理解,而非仅凭兴趣或理论的驱动。一些老牌软件开发者甚至乐于看到市场维持现状,因为这意味着工作永远不会枯燥,他们可以不断发现旧瓶装新酒的问题和机会,即使这从外界角度看像是在“打造更差的软件,更慢的进程”。这种心态反映了软件行业内部复杂的生态与文化冲突,值得我们深刻反思。

总结来说,“做更差的软件、更慢”并非讽刺,而是提醒我们软件开发永远不是一蹴而就的过程。保守中蕴含智慧,稳重往往胜过激进。只有理解技术演进背后的权衡,结合具体业务场景,才能在风云变幻的行业中找到最适合自己的航线。未来软件产品的质量和性能,或许更多依赖于团队对基本原则的坚守和对复杂现实的包容,而非对新潮概念的盲目追随。