澳大利亚博贡飞蛾(学名Agrotis infusa)是一种独特且备受关注的夜行性迁徙昆虫,长期以来吸引了生物学家和生态学家的研究兴趣。每年春季,数十亿只博贡飞蛾会从澳大利亚东南部的热带低地逆风而上,飞越近1000公里,前往澳大利亚阿尔卑斯山区的偏远洞穴进行夏季的休眠。到了秋季,同一批个体又会返回出生地完成繁殖后结束生命。这样长距离的迁徙不仅对这类飞蛾的生存具有关键意义,也为动物导航机制研究提供了绝佳的模型。最新的科学研究表明,博贡飞蛾在夜间迁徙过程中,利用星空中的星宿图案作为重要的导航罗盘,让它们能够准确辨认特定的地理方向。更令人惊讶的是,这种星辰导航能力与地球磁场的利用相结合,构成了博贡飞蛾强大的定位系统,保证了迁徙路径的准确和可靠。

博贡飞蛾的迁徙挑战主要体现在它们需要飞往那些从未亲自访问过的目标地点。在这种情况下,它们必须凭借先天遗传的导航系统完成精准飞行。科学家通过将迁徙个体置于飞行模拟器内,观察飞蛾在自然夜空及无月夜幕下的飞行朝向,证实它们会根据季节性迁徙路线选择相应的方向。此外,研究还发现,即使地磁场被人为屏蔽,博贡飞蛾仍能借助星空的视觉信号保持正确的迁徙方向,显示星辰导航在其导航系统中的核心地位。星空作为导航工具在动物界并非罕见。许多鸟类、海龟甚至人类航海早期就曾凭借星宿定位方位。

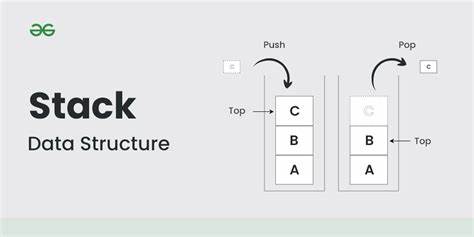

然而,在无脊椎动物中,特别是昆虫尚未被明确证实具有如此精确的星空间辨能力。博贡飞蛾的发现填补了这一空白,展现了昆虫在复杂环境下的惊人体能和精密感知机制。夜空中的星群和银河系带来的视觉特征为飞蛾提供了稳定且可预测的环境线索。不断变化的星象位置以及地球旋转带来的星空移动是挑战,然而博贡飞蛾能够应对这一点,很可能依赖于对星空运动的时间补偿机制,类似于某些候鸟和蝴蝶所使用的时间补偿太阳罗盘。精细的视觉神经调控为这种复杂导航提供了坚实的基础。科学家通过单神经元的电生理记录发现,飞蛾脑中的视觉神经元对夜空旋转具有高度选择性响应,且这些神经元的放电模式与飞蛾朝向特定方向密切相关。

其中,一类神经元在飞蛾朝南飞行时活动最强,这表明它们可能参与构建星辰罗盘的神经基础。通过追踪神经元形态,研究人员定位了这些神经元分布在视觉处理相关的视叶,以及负责空间定位与运动控制的中央复合体和侧方附属叶,暗示这是一个复杂但协同工作的网络系统,负责将视觉星空信息转换为飞行动作指令。地磁感应能力为博贡飞蛾导航体系提供第二层保障。在星空被浓云遮蔽或月光微弱时,飞蛾依靠地磁场信息继续稳定飞行,这种双重系统显著增强了迁徙过程的鲁棒性。地磁感受器的具体位置和分子机制尚待深入研究,但这些发现已揭示昆虫感知自然环境信息的多模态融合策略。对博贡飞蛾的迁徙研究,不仅帮助我们理解昆虫如何跨越复杂地域实现精准导航,也启示现代导航技术的仿生设计。

夜间在漆黑和变化多端的自然环境中高效定位,对于自动无人系统开发、抗干扰导航算法及导航冗余系统构建具有借鉴意义。博贡飞蛾融合星空与地磁双重线索的导航策略,体现了自然界中多感知通道整合的精妙范例。除了生态和技术意义,博贡飞蛾的迁徙行为也提醒人们保护迁徙途径和关键栖息地的重要性。随着气候变化和人类活动加剧,迁徙昆虫的生境面临严峻威胁。保护阿尔卑斯山的洞穴生态系统和迁徙走廊,是维护这一自然奇观延续的关键。未来研究将继续探索博贡飞蛾如何解读并整合不同频谱和空间尺度的环境信息,尤其关于时间补偿机制、神经网络的动态重塑及个体与群体导航协调的深层机制。

跨学科合作将是推动这一领域发展的动力,从分子生物学、神经生理学到底层行为生态学,多层次展开协同研究。博贡飞蛾的星辰导航故事是自然界适应与进化的经典范例,也是智慧生命体与宇宙环境间神秘联系的生动体现。通过进一步破译其导航机理,将提升我们对生命复杂性的理解,丰富生物学对动物迁徙及感知世界的研究视角。