在现代企业管理中,绩效管理一直是提升团队竞争力和推动业务发展的核心议题。然而,许多组织在实际操作中却陷入了绩效衡量的困境,往往集中关注员工的投入和任务完成量,却忽视了最终的业务影响力。面对这样的挑战,构建一个切实可行的绩效管理框架显得尤为重要。本文将围绕一个名为“投入-产出-成果”的实用框架展开,带领读者深入理解如何有效诊断绩效障碍,明确改进路径,真正实现绩效的量变到质变。绩效管理的普遍困境在于,团队和领导层往往热衷于追踪易于量化的指标,如工时录入或完成的任务数。然而这些数据大多数只是“投入”或“产出”的体现,却无法直接反映工作的实际业务价值。

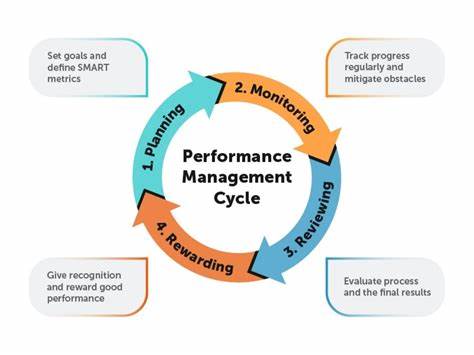

结果是,员工可能辛勤工作、忙碌不止,却无法带来实质性的成果,导致资源浪费和士气低落。投入-产出-成果的框架为绩效管理提供了清晰的逻辑结构。投入指的是员工或团队为完成工作所付出的活动和时间,包括会议、设计、编写代码、客户沟通等一切工作内容。产出则是将这些投入转化为实际完成的工作单元,比如交付的产品功能、解决的客户问题、完成的项目任务等。成果是指这些产出最终对业务带来的具体影响,如提高了客户满意度、带动了销售增长、降低了成本或促进了市场扩展。通过明确这三个阶段,管理者能够更有针对性地诊断绩效问题。

投入丰富但产出稀少时,往往意味着工作效率低下,有阻碍任务完成的障碍,可能是工作优先级混乱、技能不足或过度追求完美主义。当产出充足却无明显成果时,说明工作虽有完成,但与业务目标脱节,缺乏战略对齐和影响力。相反,投入、产出和成果均表现良好,则代表团队表现理想,完成工作同时创造了真正的价值。为了解决实际问题,框架提出了具体的诊断思路。管理者需要通过沟通了解团队成员的活动安排,弄清他们时间花费在哪些具体任务上;然后核实他们实际完成了哪些任务,是否能够明确地标识为“完成”;最后聚焦于已完成工作的业务表现,询问其对关键指标和整体业务状况造成的具体改变。这样不仅避免了“成功戏剧”(Success Theater)——即表面上的忙碌掩盖实际无效——还能够真正把握绩效背后的实质因素。

通过这一方法,团队和个人的绩效周期得以闭环管理,不再陷入单一数据指标的迷雾中。对于个人来说,运用此框架能够提升自我认知,从简单的工作量管理转向对业务价值的主动贡献。在一对一管理中,经理与员工可以基于三个环节展开深入讨论,共同制定改进方案,聚焦核心问题而非表面现象。团队回顾会议中,领导者也能借助这一思路识别团队瓶颈,优化协作方式,提升整体输出效率。此外,框架帮助厘清了“投入”和“产出”的边界,避免混淆概念导致的倾向性误判。比如,有时团队成员把已完成的子任务视为“新的投入”,这会使绩效评估陷入混乱。

明确每个层次的定义,有助于更精确地度量管理指标,支持数据驱动的绩效改进。实践中,构建清晰的“投入-产出-成果”列表,成为日常绩效沟通的有效工具。比如在定期汇报时,可以先列出当前占用时间最多的活动,再展示近期完成的重要任务,最后说明每项工作的业务影响。这样不仅增强透明度,还促进对焦重点,帮助团队成员理解自己的工作对组织战略的贡献,激发积极性和责任感。避免陷入“假装成功”陷阱,是框架的另一关键价值。简单的指标如打卡时长、完成票数,容易被误用作为生产力的衡量标准。

实际却发现这些数字往往与业务成果无关,甚至产生误导。管理者通过此框架回归本源——关注影响,为绩效管理注入真正意义,使资源配置更合理,促进人才成长和组织健康。当团队能够持续稳定地产出高质量成果时,外部关注点也会自然从日常的输入输出转向更高层次的战略成果,这代表企业管理走向成熟和智能化。综上所述,投入-产出-成果框架为现代企业绩效管理带来了切实的解决思路。它打破传统单指标依赖,强化绩效科学诊断,提升沟通效率,实现精细化管理。通过掌握这一框架,管理者能更好地引导团队,员工也能更明确自己的价值定位,共同推进组织步入持续高效发展的轨道。

未来的绩效管理,将不再是简单的任务统计,而是基于对业务影响的全面理解和精准驱动,真正帮助企业赢得竞争优势。