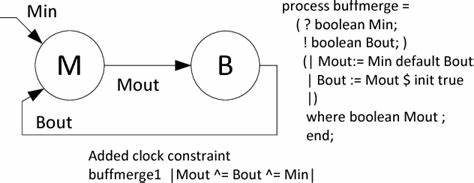

在编程语言的世界中,SIGNAL是一颗闪亮的星星,其独特的同步数据流编程理念为嵌入式系统和实时处理领域带来了重要的创新。自20世纪80年代初首次推出以来,SIGNAL语言的设计与发展一直是由法国外部研究机构INRIA的Espresso团队主导。随着技术的不断演进,SIGNAL也随之发展,逐渐被应用于更广泛的领域。 SIGNAL编程语言基于同步数据流模型,该模型将数据与控制逻辑通过一系列方程进行描述。这样的设计使得开发人员能够方便地将系统的行为进行定义,特别适用于信号处理和嵌入式系统的设计。其核心特点是能够处理多时钟(多时序)系统,这种能力在复杂的应用中显得尤为重要,因为它允许开发者使用关系性规范来描述非确定性设备和外部过程。

早在1982年,SIGNAL的第一个研究论文就已经问世,其后不久,完整的语言描述在T. Gautier的博士论文中首次出现。SIGNAL特别适合信号处理应用,采用了数据流与框图样式,并引入了数组与滑动窗口操作符,加上众多研究人员的努力,SIGNAL语言逐渐形成了自己的核心特性。 在1990年代,SIGNAL的应用领域开始进行扩展,由单一的信号处理方案,向更为广泛的嵌入式和实时系统方向发展。这一时期,SIGNAL被不断优化,研究人员如B. Chéron、B. Le Goff以及P. Aubry等对其进行了深入探索,提出了多种优化方法并研究了分布式嵌入式系统的设计。 SIGNAL语言的设计理念与其他语言,如Esterel和Lustre等有许多相似之处,但SIGNAL在处理多时钟系统方面表现出了独特的优势。这种多时钟支持使得信号的处理更加灵活,能够更好地适应现代复杂系统对时间和数据流的需求。

近年来,随着“物联网”和“智能系统”的发展,SIGNAL的潜力被进一步发掘。开发者们发现,SIGNAL不仅可以用于传统的信号处理,也能够为自动化系统、机器人以及智能设备提供强有力的支持。这种灵活性和高效性使得SIGNAL成为了嵌入式系统设计的理想选择。 为此,研究人员开发了名为Polychrony的工具集,旨在为使用SIGNAL语言的开发者提供一个统一的模型驱动环境。该环境能够支持从规范到实现过程中的各种设计探索,并通过模型转换来实现设计的灵活性与高效性。Polychrony工具集包括一个SIGNAL批处理编译器、图形用户界面及辅助的正式系统Sigali,以支持形式验证和控制器的合成。

在此基础上,SIGNAL Meta under Eclipse(SME)环境的出现,为开发者带来了更为便捷的体验。SME是一个基于模型驱动工程(MDE)技术的平台,借助Eclipse的插件架构,开发者可以更轻松地进行模型表现和编译管理。它的出现标志着SIGNAL语言的应用进入了一个全新的阶段,通过可视化的界面,开发者能够更直观地进行设计。 SIGNAL语言的未来可期,随着技术的不断进步与扩展,更多的领域将会被其影响。比如在智能汽车、航空航天、医疗设备等行业中,对于实时数据处理与系统稳定性的要求愈加严苛,而SIGNAL凭借其独特的特性,将帮助开发者更好地应对这些挑战。通过将理论与实践相结合,SIGNAL将继续推动嵌入式系统的发展。

在未来的岁月里,SIGNAL语言不仅将继续服务于信号处理领域,还将引领嵌入式系统的设计与创新。技术人员和研究者们的共同努力,使得SIGNAL能够在信息技术的前沿保持竞争力,不断开拓更广泛的应用场景。 总之,SIGNAL是一门充满活力且富有创造力的编程语言,它凭借同步数据流模型、灵活的时钟处理方式及强大的多领域适用性,正在为未来的技术创新铺平道路。随着更多的开发者和工程师认识到SIGNAL的优势,期待其在更多高科技领域的应用,推动整个行业的进步与发展。SIGNAL的故事仍在继续,而这是一个关于与时俱进、不断探索的旅程。