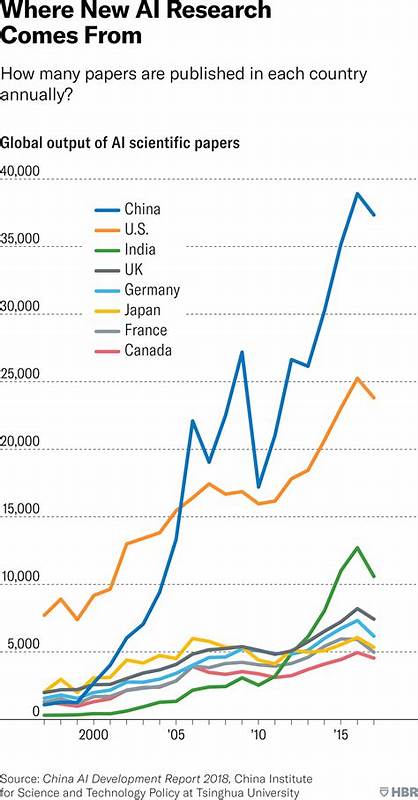

近年来,中国在人工智能领域的飞速发展引起了全球的广泛关注。随着技术的不断进步和庞大市场的推动,中国在某些AI领域已逐渐缩小与美国的差距,甚至在部分细分领域实现了领先。然而,尽管中国在人工智能技术上的追赶态势显著,但从整体角度看,这种追赶究竟能否撼动美国的主导地位,依然存在诸多争议和思考空间。首先,中国人工智能的迅猛发展得益于政府的大力支持和丰富的数据资源。中国政府将人工智能上升为国家战略,在政策制定、资金投入和人才培养等方面积极推动相关产业发展。同时,中国拥有庞大的互联网用户基数和多样化的应用场景,这为AI模型的训练和优化提供了宝贵资源。

然而,仅凭数据和政策驱动并不足以保证中国AI全面领先。技术创新的核心在于基础研究和原创性算法的突破,而这正是当前中国面临的主要挑战之一。尽管中国在工程应用和产品落地方面表现出色,但在基础理论研究、顶尖算法设计以及前沿芯片制造等领域,美国依然拥有较为稳固的优势。美国的硅谷汇聚了全球顶尖的科研机构和人才,这种集聚效应为AI发展提供了坚实的技术基础和创新动力。此外,美国的开放创新环境和多样化资本市场也推动了AI领域的快速迭代和新兴技术的孵化。中国在这方面虽有进步,但在创新生态系统的成熟度和国际交流的广度上仍存在一定差距。

其次,人工智能的竞争不仅局限于技术本身,还涉及软实力、伦理规范及全球网络布局。美国企业普遍在算法透明度、数据隐私保护和跨境合作方面具有更多经验,这使其能够在国际市场建立更广泛的信任和合作网络。相比之下,中国在数据治理、隐私保护政策以及国际合规标准方面仍在逐步完善,这在一定程度上制约了其全球影响力的扩展。此外,人工智能应用领域的多样性也决定了竞争格局的复杂性。中国在金融科技、智能制造、智慧城市和语音识别等应用中取得了显著进展,推动了本土经济的数字化转型。然而,真正具有颠覆性意义的AI创新往往来自前沿技术的突破和基础设施的更新,如量子计算、下一代芯片设计以及脑机接口技术,这些领域目前仍由美国及少数西方国家占据领先地位。

在国际地缘政治的背景下,中美人工智能的竞争还反映出更广泛的战略较量。尽管中国在快速追赶,但全球科技产业链的复杂性和相互依存决定了单边领先的难度。技术孤立和供应链断裂将对任何一方带来负面影响。因此,无论是在技术发展还是政策制定层面,合作与竞争并存将成为未来的常态。综合来看,中国在人工智能领域缩小与美国差距的趋势无疑加速了全球科技创新的进程,也促进了应用场景的多样化和技术的普及。但这并不意味着中国会轻易取代美国成为绝对领先者。

两国在科技、经济和文化等多方面的差异决定了竞争的复杂性及其结果的不确定性。未来,人工智能的发展将更多依赖于全球协作与规范,而非单一国家的技术优势。产业界、学界以及政策制定者都应以开放的心态应对这一挑战,共同推动人工智能技术为人类社会带来更大福祉。在全球视野下理解中国追赶美国AI的现象,既要看到其积极的一面,也要认清存在的深层次困难和限制。只有如此,才能更客观地评价未来人工智能领域的发展趋势以及各国间的互动关系。