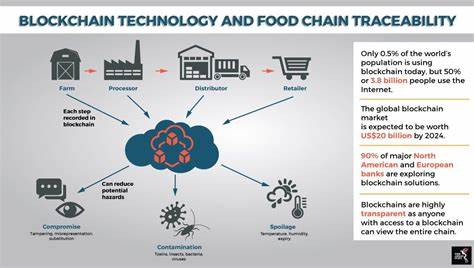

近年来,食品安全问题频频引发公众关注,尤其是因污染事件导致的食品中毒案例屡见不鲜,严重影响消费者健康与信任。以美国近期因受污染的罗马生菜引发的大规模食物中毒事件为例,凸显了传统食品供应链在面对复杂环境和日益多样化消费需求时的脆弱性和不足。需求向“农场直达餐桌”模式倾斜,推动了食品供应链向更高标准、更严格监管转变的迫切性。面对如此挑战,信息技术的创新,特别是区块链分布式账本技术与物联网(IoT)的融合应用,正成为解决问题的重要方向和突破口。传统食品供应链通常涉及从农场、生产厂家、分销商到零售商及最终消费者等多个环节,且跨越多个地域甚至国家,环节之多和复杂程度相当高。这样一来,任何一点疏忽都可能成为污染源,且现行依赖电子数据交换(EDI)的追溯体系因点对点限制,难以实现全链条的透明化和准确溯源。

当食品出现问题时,各方往往只能追溯到有限的上游或下游环节,供应链中存在的“暗区”使得查明根因以及及时召回变得非常困难。区块链技术以其去中心化、信息不可篡改和透明共享的特性,为食品供应链的信任体系重建带来全新机遇。在区块链网络中,食品的每一个环节数据都被安全地记录下来,且对所有相关利益方开放共享,形成一套可信、不可伪造的食品身份信息。结合物联网设备的实时监测能力,如温度传感器、湿度检测器、位置追踪器等,供应链中的产品状态可以被精准掌握,一旦发生异常,系统可以立即自动发出预警,触发相关响应,从而大幅提升风险控制效率。举例来说,在运输温度敏感型食品如奶制品或海鲜的过程中,物联网传感器能够实时监测车载环境温度,一旦超过设定阈值,则相关环节的责任方及监管机构能立即获悉异常信息并采取措施。此外,区块链可确保该事件信息在供应链上的可追溯性和公正性,无论是制造商、经销商,还是保险公司都能够获得统一的可信数据,大幅提高事故调查和责任划分的效率与透明度。

然而,区块链也并非万能良药。它的有效性依赖于供应链各方的广泛参与与配合。若链条中某一环节未能真实有效地录入信息,或缺乏对从业人员的标准化培训,仍可能导致“数据污染”,影响整体系统的可靠性。因此,在推广区块链应用的同时,必须注重人员素质提升和监管制度完善,对从采摘、包装、运输到销售每一环节都建立严格的操作规范和质量标准。消费者也扮演着不可忽视的角色,社会公众的食品安全意识不断提高,将促使企业进一步改进管理方式,形成良性循环。除了安全追溯,区块链和物联网的结合还促进供应链整体运营效率的提升。

通过实时数据共享,可以优化库存管理、减少浪费,提升产品质量与服务水平。例如,供应商能够根据实时需求动态调整产供计划,中小企业也能更公平地参与市场竞争,多方协同将带来整体价值链的升级与优化。监管部门则可借助由区块链驱动的透明数据流,实现对食品生产与流通全过程的实时监控,降低人工核查成本,提升应急响应速度,更好地保障公众健康安全。食品行业的数字化转型正步入新时代,区块链技术不仅仅是记录和追踪的工具,更是建立供应链信任机制、推动产业升级的关键引擎。未来,随着技术的不断成熟与成本降低,更多小微企业将加入区块链生态,实现信息共享与协同治理。与此同时,全球各国需加强标准化合作,推动制定统一的区块链应用规范,促进跨境食品安全监管合作,有效应对全球供应链风险。

总结来看,区块链与物联网的深度融合为食品供应链提供了前所未有的透明性和可控性,对食品污染危机的识别、响应和管理具有革命性意义。但其成功实施依赖技术与人文因素的有机结合,涵盖技术架构完善、参与主体配合、监管体系创新与公众意识提升多方面协同。唯有多方合力,才能建构起安全、可信、智能的现代食品供应链生态环境,守护大众健康,实现食品产业的可持续发展。