随着全球气候变化的不断推进,温室气体的排放控制成为各国科学家和政策制定者的关注重点。在众多温室气体中,甲烷(CH4)作为全球变暖效应第二重要的气体,其短暂的大气寿命以及高效的温室效应系数,使其减排工作成为实现《巴黎协定》1.5摄氏度目标的重要方向。中国作为世界上最大的甲烷排放国,准确监测甲烷排放量对于制定科学的减排政策、评估环境治理效果具有重要意义。近年来,卫星遥感技术的发展为甲烷排放的空间分布和时空动态监测提供了新的手段,而天烁二号(TanSat-2)卫星的即将投入使用,更是代表了国产高精度甲烷观测的前沿水平。 天烁二号卫星是继天烁一号之后,中国第二代温室气体卫星,计划于2026年发射,采用中轨道设计,与低轨卫星相比,其运行轨道和探测能力极大提升。其独特之处在于搭载了高分辨率的高光谱光栅仪,拥有1500公里的跨轨道宽度和2公里×2公里的像元空间分辨率,使得监测区域更广泛而观测更细致。

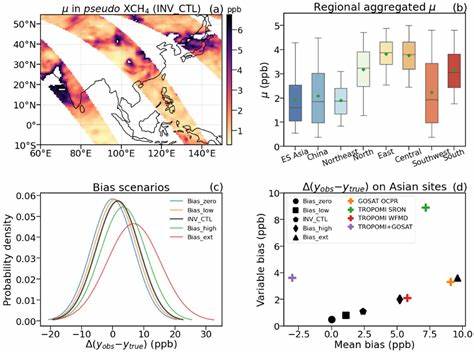

该卫星覆盖包括氧气A波段、二氧化碳弱波段、甲烷波段等多个关键光谱范围,且安装了新型云气溶胶偏振成像仪(CAPI),有效减少云层和气溶胶干扰,极大提升了资料质量。目标精度锁定在8ppb,既包括系统偏差,也涵盖随机误差,处于国际先进水平。 甲烷大气柱浓度的准确测量是量化排放的关键。天烁二号通过观测柱平均干空气摩尔分数(XCH4),结合化学传输模型如GEOS-Chem,利用观测系统模拟实验(OSSEs)和集合卡尔曼滤波(EnKF)的反演方法,能够推演出区域和全国层面的甲烷排放分布。研究显示,天烁二号有望将中国年度甲烷排放估算的偏差降低至2.9%±4.2%,并且能将先验不确定性减少约84%,显示了其极强的约束能力。这种精度不仅远优于现有的卫星观测产品,也表明通过卫星遥感实现对甲烷排放的精准监管和追踪成为可能。

然而,甲烷排放观测面临不少挑战。我国南方地区由于常年云量较多,天烁二号在该区域的有效观测点相对较少,导致南方年均排放估计误差高达约26.1%。这一区域排放主要来源于稻田和垃圾填埋场,观测不足会影响整体排放量的准确评估。为弥补卫星数据不足,扩大地面观测网,特别是在南方及东部经济活跃地带建立更多高质量的甲烷地基站点显得尤为关键,以便校准卫星数据,降低空间偏差带来的误差。 甲烷观测也深受系统性偏差影响。卫星反演过程中的系统误差往往与地面反射率、云和气溶胶状况相关,这种空间分布不均的偏差若未得到有效校正,将造成排放量的误判。

研究发现,卫星XCH4偏差每增加1ppb,区域排放估计准确度会下降约5.8%。这种敏感程度在我国东北、中部和东部地区尤为显著。这意味着,对这些重点工业区和农业区的甲烷排放监测,不仅需要高空间分辨率的卫星数据,也需要通过地面观测和模型优化来综合校正卫星检索误差。 相比其他主流卫星观测产品如TROPOMI,天烁二号在空间覆盖、数据密度和误差控制上具备明显优势。TROPOMI虽然能够提供更大范围的每日观测,但其受云层遮挡和地表反照率变化影响较大,导致南方地区观测空档明显,且检索偏差初期可高达9.5ppb,虽经校正仍有4.4-6.7ppb的偏差。天烁二号通过优化轨道设计和成像技术,成功提升有效观测站点数量与分辨能力,对于区域级精细排放源识别具有更大潜力。

此外,天烁二号的中轨道遥感卫星设计使其能够多次覆盖同一区域,从而提高时间分辨率,对甲烷排放的季节性和临时波动探测更有优势。但研究表明,尽管在年尺度上误差较低,周尺度、月尺度的短时动态监测仍存在一定局限,特别是复杂地区的异质排放难以完全捕捉。未来,通过卫星数据与地面监测数据的融合、算法的迭代优化,将进一步提升对时空动态变化的响应能力。 天烁二号的前景不仅是一项科学技术上的突破,更是中国在甲烷排放监控与气候治理上的重要里程碑。随着卫星发射及数据应用的推进,相关部门可以基于更为精确的排放信息制定减排策略,监控工业设施、农业活动和废弃物处理的甲烷泄漏源,提高减排效率。与此同时,国际社会也关心中国在温室气体减排方面的透明度和贡献,天烁二号提供的数据将支持中国在全球气候谈判中的科学立场,强化责任担当。

未来,提升卫星观测数据的质量控制、持续扩充地面测量网络以及结合先进的逆向建模技术,是确保甲烷排放评估准确可靠的关键。此外,关注不同排放源的特征、实现对城市、工矿区和农业区域的差异化监测,将有助于形成更具针对性的减排措施。天烁二号的应用也将推动相关数值模式和人工智能技术的发展,促进环境遥感领域的跨学科融合。 综上所述,天烁二号卫星作为中国自主研发的二代温室气体监测平台,凭借其高空间分辨率、广覆盖、多光谱感知和创新仪器配置的优势,在理论上具备极强的能力来精准量化中国甲烷排放。这不仅能极大减少观测误差和不确定性,更为气候政策制定提供科学支持,进入气候变化控制的新阶段。然而,持续的技术优化与多源数据融合仍是发挥其最大潜力的关键。

天烁二号的未来运行无疑将在国内外科学研究和环境治理领域掀起新的浪潮,引领中国迈向高质量低碳发展的目标。