近年来,人工智能的快速发展带来了工业、科技甚至日常生活的深刻变革。然而,伴随着技术的进步,一种普遍的焦虑和疲惫情绪也在悄然滋生。许多人开始感叹,人工智能似乎正在被强行植入到各种产品和服务中,从智能手机的电源键变成了语音助手按钮,到搜索引擎不断推送“AI建议”,乃至办公软件的自动化功能无处不在。人们不禁问:我们是否正陷入一个“被迫接受AI”的时代? 这种感觉并非无的放矢。智能手机最新款采用了专门的AI按键,取代了以往熟悉的功能键;各种应用程序中频繁弹出的AI提示让人难以专注工作;操作系统和办公软件中“AI助手”层出不穷,却很少提供关闭选项。消费者的隐私被不断入侵,旧有的使用习惯和自主权正在悄然流失。

更令人担忧的是,部分企业以“引入AI”为名义提高产品价格,却未向用户明确说明收益或必要性,这让“被推销AI”的不满情绪愈演愈烈。 此外,人工智能技术的迅速普及不仅带来了生活方式的变化,也引发了对人类思考能力退化的担忧。人们渐渐习惯于依赖AI生成答案和建议,减少了主动学习和深度思考的机会。搜索引擎让我们变得懒惰,而如今连撰写电子邮件、整理信息等任务也逐渐被AI取代。有人认为,这种趋势可能导致人类整体认知能力的退化,影响创新和判断力的培养。 另一个不可忽视的问题是AI带来的环境代价。

人工智能模型的训练和推理过程需要巨大的计算资源,能源消耗显著高于传统的计算操作。虽然有声音指出流媒体播放、加密货币挖矿等同样耗能巨大,但人工智能的碳足迹仍然为环保主义者敲响警钟。数据中心的能耗、硬件制造的资源开采以及日益增长的设备数量都在加剧资源紧张和气候变化的挑战。在公众对于环境保护日益重视的当下,AI的能源问题成为亟需解决的矛盾点。 社会层面,人工智能不仅影响个体用户,更逐渐成为权力结构和职场变革的催化剂。例如,保险公司通过AI审核医疗理赔流程,部分用户反映难以直接与人工客服沟通;企业管理层利用算法进行裁员决策,使得人力资源的处理显得冷酷且缺乏人性;政府部门依赖AI进行法规评估和调整,有时削弱了公众参与和监督的空间。

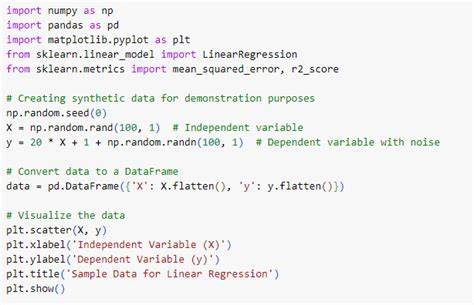

在这些场景中,个人的选择权被明显压缩,“不得不使用AI”的事实几乎成了无形的强制。 另一方面,也有不少声音认为,人工智能若加以正确利用,将成为解放生产力和提升生活质量的利器。在软件开发领域,借助AI生成代码模板和测试用例,大大提高了开发效率;在教育、医疗等专业领域,AI辅助诊断和个性化学习等应用正逐步成熟。部分用户和公司强调,挑战不是技术本身,而是如何正确承担责任,避免一味依赖AI成为借口推卸个人义务。透过理性视角,AI更像是一把双刃剑,关键在于人类如何塑造其应用边界与伦理准则。 对于那些抵触AI被强制植入的用户来说,选择更注重隐私和可控性的操作系统和软件成为一种逃避策略。

使用Linux、Mac OS等替代品,安装第三方工具避免被绑定无用的AI服务,成为部分技术爱好者的必修课。然而,对普通用户来说,这种避开主流生态的门槛相对较高,也难以形成广泛的影响力。尤其是在大型科技公司通过市场垄断和标准制定影响生态圈的情况下,个体用户的反抗能力显得微不足道。 与此同时,也有一些行业内部人士表达了对于盲目“AI优先”战略的担忧。一些评价称,传统优秀的软件和产品被迫加入AI元素后,可能面临臃肿、复杂和性能下降的问题,反而牺牲了之前的简洁设计与稳定运行。过度热衷于跟风并非长久之计,最终用户可能对带有“AI”标签的产品产生厌倦甚至抵触,导致市场分裂和创新放缓。

面对种种挑战和问题,公众讨论、立法监管和商业自律显得尤为重要。历史上,无论是汽车、医药还是核能技术,都经历过从无序发展到有序管理的过程。社会各界需要积极参与到人工智能技术的审视与规制中,推动透明、负责任的技术应用。同时,消费者教育和意识提升也不可忽视,让人们有能力辨识真正有价值的AI产品,而非被商业营销所裹挟。 人工智能绝不是一蹴而就的“救世主”或“终结者”,而是人类智慧与技术共同演进的产物。它的未来取决于我们今天的选择。

既不应盲目排斥,也需警惕被无所不在的AI浪潮裹挟失去自我和思考的能力。只有在尊重用户意愿、兼顾环境可持续性和社会公平的前提下,AI才能真正成为助力人类文明进步的正面力量。 总之,人工智能“被强制推行”的现象引发了深刻的社会反思。它带来了前所未有的便利,也带来了新的压力和焦虑。用户需要更多的选择权和知情权,技术开发者和企业需要更多的责任感,政府和社会则应加强监管与引导。唯有如此,才能缓解大众的疲惫感,让人工智能在合理的轨道上持续发挥积极作用,而非成为无形的枷锁和负担。

面对未来,我们每个人都应该积极参与这场技术与人文的对话,争取一个更为和谐自由的数字时代。