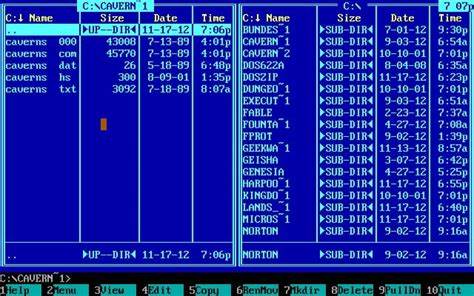

在数字化时代,文件管理作为计算机使用的核心环节,一直默默地支撑着人们的工作与生活。从九十年代起,我们对文件和目录的理解便基本定型:文件是不可分割的二进制数据块,而目录则是装载文件与其他目录的容器。几十年来,这个分类似乎已经固化,成为了操作系统设计的基石。但是,我们是否真的了解文件的真实属性?是否有更智能、更高效的方法来处理文件和目录的关系? 探讨文件与目录的本质区别,可以追溯到过去几个世代的计算机文件系统。以DOS 1.0为例,当时根本没有子目录的概念,硬盘上的文件只存在于单一的目录里。类似地,早期的Commodore 64磁盘目录也是单一层次结构,缺少现代复杂的层级模式。

在那个计算资源极为有限的年代,这样的设计是合理的选择,是为了适应硬件能力的限制而做出的妥协。 然而,随着计算机技术的进步,文件系统逐渐引入了目录层级、多种文件类型和链接机制等新特性。在Linux与Unix系统中,严格意义上讲,目录本身就是一种特殊类型的文件,用户可以通过文件描述符访问目录。然而,在日常用户和应用开发者的观感中,文件和目录依然是截然不同的两个概念。文件被视为简单的字节流对象,而目录则是装载这些文件的容器,二者职能鲜明分离。 但事实证明,这种二元划分在很多方面都存在矛盾,也造成了不便。

首先,文件格式本身往往内建了复杂的多级结构或资源组织方式,实质上就像内部存在一个迷你文件系统。例如,JPEG图像文件不仅包含图像数据,还嵌入多个信息块,如EXIF元数据、色彩空间参数、缩略图甚至可以嵌入另外一个简易JPEG文件。MP4与HEIC视频及图像格式则更像一个递归的嵌套结构,它们以“盒子”的形式组织内容,每个盒子可能包含其他盒子,从而形成复杂的树状结构。这些文件格式实际上已突破了传统“文件即单一字节流”的模型,表现出一种类似内置目录和子文件的结构。 更值得注意的是,像ZIP、Java的JAR包及Android的APK文件格式本质就是包含多个文件和目录的压缩容器。微软Office的新式文档格式(DOCX、XLSX等)也采用ZIP文件内嵌各种XML和资源文件的方式实现复杂文档的存储。

这种本质上的“迷你文件系统”设计说明了传统文件与目录分离的架构难免局限,每个文件格式都不得不为其复杂结构设计自定义的管理机制。 回顾历史,经典Mac OS中的资源分叉结构更是将多种资源嵌入同一文件名下,允许程序、图片、文本等多种数据存在“同一文件”内部。这个例子同样打破了“文件只能是单纯二进制流”的假设,虽然它未得到更现代操作系统的广泛采用。 从实际应用角度看,限制文件不允许包含其他文件,导致了文件格式的混乱与臃肿。并且每个格式都必须实现自己的一套“目录”管理,开发者需要同时处理不同格式特定的拆解和合并逻辑,同时操作系统也很难统一管理和利用这些结构化数据。更糟糕的是,用户无法像管理真正的文件夹一样方便地操作文件内部的各个元素,这限制了文件操作和资源共享的灵活性与效率。

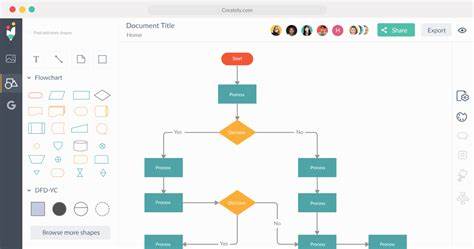

既然如此,是不是存在一种更理想的方案呢?如果打破传统,设想文件和目录其实是同一种类型的存在,任意文件都可以像目录一样包含子文件和子目录,那将带来怎样的革命性变化?如果每个文件天然支持子文件,不再需要将复杂的多资源组织硬编码进文件格式,中间层的抽象将被极大简化,文件格式的复杂度降低,文件管理的灵活性大大提升。 设想JPEG文件本质上是一个“目录”,它的缩略图成为一个独立的子文件,用户直接访问缩略图就像打开文件夹中的图片一样简单,无需复杂的格式解析。或者将视频文件视作“盒子树形目录”的根节点,用户可以轻松浏览和提取单独的视频轨道或字幕轨道,就像在资源管理器中操作普通文件夹文件一样直观。这种结构化文件将大大便利文件管理的透明度和交互性。 此外,邮件附件、云存储、文件传输协议也将从这样的统一方案中受益。当附件支持子文件结构时,发送者可灵活选择传输子文件的子集,实现对文件内容更细粒度的控制。

文件复制和备份工具天然支持子文件复制,无需开发特定格式的定制逻辑。在文件同步和远程访问中,操作系统可根据需要自动加载或卸载子文件系统,增强性能和响应速度。 虽然这种设想美好,但现实中的过渡充满挑战。现有文件格式庞杂且各自为政,兼容性是首要问题。新的操作系统需要支持动态挂载“迷你文件系统”,将传统的单一二进制文件解释为内部目录结构,这并非无法实现,因为类似的机制已经在某些Linux发行版支持对ISO镜像的挂载中得到应用。多格式挂载技术需要标准化并广泛推广,才能形成普适生态。

与此同时,新一代文件格式应以支持子文件为原则设计,摒弃传统一体化二进制封装。文件压缩、加密、资源管理功能可作为操作系统服务层提供,格式仅关注内容结构。这样不仅有助于格式间的互操作性,也能减少重复造轮子的问题,提升整体软件生态的协调。 也可以从现实角度考虑,通过在当前操作系统文件系统层构建对“子文件”模拟的支持来实现部分功能。例如为每个虚拟“文件目录”建立结构清晰的文件夹层次,核心数据作为“data”子文件存放,元数据和资源分离存储。虽然这种做法不如原生支持高效,但可作为无缝过渡和概念验证的方案。

从根本上说,将文件与目录统一为同一复合结构,是弥合传统与未来文件管理差距的重要一步。这既是对历史遗留设计的一次反思,也是对高效、灵活文件操作需求的回应。在信息爆炸和数据多样化的时代,文件结构的升级势在必行。 总结来看,当前文件系统基于历史遗留的技术限制,将文件限定为不可再分割的字节流,而目录作为独立容器的设计极大限制了文件格式的表达能力和操作便利性。事实上,文件内部结构普遍表现出多级树状组织的特性,隐含着文件即目录的潜力。拥抱这一思想,将推动文件格式走向统一化、多样化与智能化,简化应用开发和用户体验。

未来,我们期待这样的文件系统能够重新定义“文件”的意义,消除格式壁垒,促进文件资源的高效管理与共享。普适的子文件支持和动态挂载机制,让用户不再在不同文件格式和应用间为取用或编辑数据苦苦挣扎,真正实现“文件即目录”的愿景。这个时代的计算机文件系统,将不仅仅是数据存储的工具,而是智能化、结构化、多维度信息管理的平台,开启全新的数字生活篇章。