中国中央银行应对通缩担忧的艰难斗争 近日,中国中央银行面临着日益增长的通缩忧虑,市场对于经济复苏的前景表现出了一定的怀疑。尽管官方数据显示经济增速依然向好,但消费疲软以及价格水平的波动却让外界对通缩的可能性产生了担忧。如何战胜公众对通缩的认知,成为了当前中国中央银行亟需解决的问题。 首先,我们需要了解何为通缩。通缩是指一般物价水平的持续下降,通常伴随着经济增长放缓、投资不足和消费减弱等负面情况。对于任何一个国家而言,通缩都是一剂“猛药”,可能导致企业盈利下滑、失业率上升,甚至引发经济衰退。

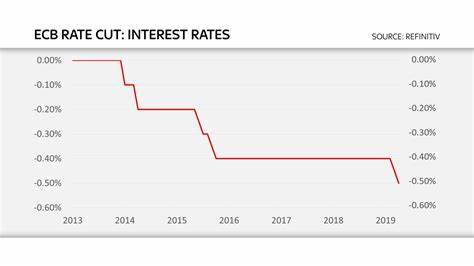

因此,维护价格稳定、阻止通缩发生,成为了各国中央银行的首要任务。 近期,中国的消费者物价指数(CPI)增速有所放缓,甚至出现一定程度的负增长。市场对这一现象的解读不一,有人认为这是经济增长乏力的表现,也有人担心这可能演变为持续的通缩。此时,中央银行的一系列政策和应对措施显得尤为重要。 为了应对通缩的可能性,中国人民银行采取了一系列宽松的货币政策。包括降低贷款利率和存款准备金率,以此来刺激经济活动并提振市场信心。

尽管如此,这些措施的效果在短期内并没有显著体现,反而让市场对物价水平持续下降的预期加深。 与此同时,中央银行对通缩的担忧并不仅仅是针对价格指标的变化,而更是对经济信心和市场预期的回应。央行行长在多个场合强调,中国经济的基本面依然稳健,长远增长潜力巨大。但这些表态在市场面前却未能形成有效的信任,公众的信心仍然存在不足。在投资者和消费者中,存在着对未来经济形势的迷茫,增加了对通缩的恐惧感。 为了扭转这种局面,央行决定采取更为积极的沟通策略,以塑造市场信心。

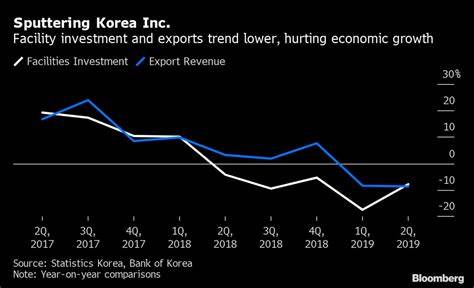

例如,央行增加了与经济学家、企业界和消费者的对话,旨在让各界了解当前的经济形势和政策意图。同时,央行还加强了对经济数据和预测的透明度,以便让公众对未来的价格走势有更清晰的认识。 然而,光靠沟通和政策并不足以消除市场的担忧,实际的经济数据表现才是关键。中央银行意识到,只有通过有效的经济刺激,才能真正缓解对通缩的担忧。为此,中央银行和政府部门联合推出了一系列经济刺激政策,比如增加基础设施投资、加大对小微企业的金融支持,以及推动数字经济和绿色经济的发展。这些措施不仅仅是为了对抗通缩,更是为了促进经济的高质量增长。

此外,中央银行还特别关注货币供应量的调控,通过适度增加流动性来应对市场信心不足的问题。通过让货币更为充裕,央行希望能够营造出一个有利于消费与投资的环境,进一步推动经济复苏。在这一过程中,政策的灵活性和前瞻性至关重要,央行需要根据市场变化及时调整策略,防止经济出现过热或过冷的现象。 未来,面对全球经济复苏的不确定性,中国的中央银行必须时刻保持警惕。在借鉴国际经验的同时,结合自身国情,制定适合中国发展的货币政策。尤其是在当前全球面临通货膨胀压力的背景下,如何平衡物价稳定与经济增长,将是央行的一大挑战。

总结来看,中国中央银行正在奋力应对通缩的担忧。通过灵活的货币政策、有效的沟通措施以及积极的经济刺激,央行希望能够恢复市场的信心,阻止通缩的发生。在这个过程中,公众对经济政策的理解与信任显得尤为重要。只有当市场参与者对经济前景充满信心,消费和投资才能真正复苏,通缩的阴影才能得以消散。 未来的中国经济,必将在挑战与机遇中不断前行。面对复杂的国际与国内环境,中央银行的智慧与应变能力将成为经济复苏及稳定的关键。

在此背景下,公众的期待和信心将成为推动经济增长的重要力量,而政府与中央银行的政策则是实现这个目标的重要保障。希望在未来的日子里,中国的经济能以稳健的步伐迎接新的挑战,走向新的辉煌。