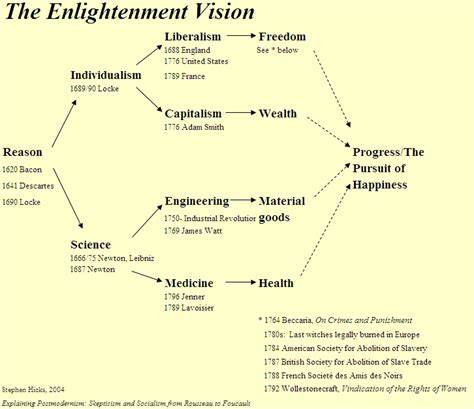

启蒙时代作为历史上一段思想解放与社会变革的重要时期,其影响深远且复杂。十八世纪,理性思潮兴起,传统的迷信、专制与盲目服从受到了前所未有的挑战,强调理由、科学、宽容与人权的观念逐渐传播开来,这一切构筑了现代西方文明的基础。然而,今天我们对启蒙时代的理解并非单纯的赞美,更多地展现了反思和批判的复杂面貌。启蒙时代究竟是什么?它与我们现代社会之间的联系究竟如何?这些问题引发了学界以及公众的广泛讨论。在当今这个充满不确定和变革的时代,回顾启蒙时代有助于我们更好地理解人类文化的演进和社会发展的动力。 下午,人们常感受到历史的巨大吸引力,尤其是在面对黑暗和不确定时,启蒙时代那段“理智战胜迷信,公正战胜暴力,宽容战胜偏见”的光辉历程显得格外鼓舞人心。

它像一盏明灯,照亮我们前行的道路,使人们期望重燃十八世纪哲学家的火炬,驱散当下四散的阴影。然而,启蒙时代的思想遗产并非没有争议。不同的政治立场和学术观点对其有着截然不同的评价。左翼思想家及激进学者批评启蒙时代孕育了帝国主义和种族主义的基础,认为其标志着殖民扩张和文化优越感的开端。右翼的宗教保守派则指责启蒙运动破坏了家庭、社区与信仰的传统纽带。民粹主义者更是将启蒙主义视为精英主义和技术官僚主义的象征,抨击教育及科学信仰为统治阶层操控的工具。

因此,启蒙运动与后来的自由主义以及新自由主义被某些群体当作十八世纪以来西方世界走向衰败的根源。事实上,他们试图将历史从启蒙运动直接连结到现代社会的经济与政治问题,尽管启蒙时期的思想家们根本无法预见工业革命后的复杂局面。面对这些挑战,是否存在一种“回归启蒙”的可能呢?近年来,不少知识分子对此进行了探讨,却往往带有不同甚至矛盾的观点。心理学家史蒂文·平克在《启蒙时代现在》中,将启蒙运动视为人类进步的引擎,并认同自己所倡导的技术官僚新自由主义,他主张通过克服认知偏见,全人类可以共享这一光明的遗产。哲学家苏珊·尼曼则在其著作《左派不是觉醒》中强调启蒙运动与进步政治的深厚联系,警惕当下觉醒运动对启蒙价值的掠夺。法律学者兼历史学家萨缪尔·莫因指出,左翼的分裂并非来自觉醒,而是冷战时期自由主义的恐惧导致其与乐观的启蒙理想渐行渐远。

历史学界同样热衷于强调启蒙的重要性。理查·罗伯逊以其近千页的详尽著作将启蒙描述为“人类改善”的广义事业。安东尼·帕格登则提出了启蒙作为宽容与世界主义发源地的观点。以色列·乔纳森更被誉为启蒙研究的铁人,多年来持续发表巨作,将现代自由主义诸多核心价值如人权、种族平等、性别平等视为源自十七世纪荷兰哲学家斯宾诺莎周围形成的激进启蒙思潮。然而,启蒙运动是否真如这些学者所描绘的那样统一而连贯?这一疑问引发了新的讨论。 英国保守派历史学家J.C.D.克拉克在其著作《启蒙:一个理念及其历史》中提出反传统观点,认为启蒙时代并非一个真正的运动,也没有真实的统一性。

所谓启蒙,是后来学者们为了给自身改革开辟正当性而构建的历史叙事。正如谷歌Ngram数据显示,启蒙(The Enlightenment)一词以及其作为固有名词的使用,直到二十世纪才普及。尽管德语“die Aufklärung”出现得较早,但其影响力同样有限。二十世纪中期的自由主义学者,许多出生于欧洲大陆的犹太人学者,如恩斯特·卡西尔、彼得·盖伊等,正是出于逃离纳粹迫害的背景,对启蒙的理想怀抱着极高的敬意,视其为祖先从禁锢中获得解放的关键时刻。以色列·乔纳森虽批评之前学者的观点,但同样认同启蒙推动了犹太解放的现实可能。然而,这并不意味着启蒙是犹太人的发明,将其与特定族群挂钩的说法容易滋生阴谋论。

此外,启蒙作为统一项目的认知也受到马克斯·霍克海默与特奥多尔·阿多诺的深刻影响。二人在《启蒙辩证法》中,将启蒙视为理性工具化的过程,揭示现代极权主义与二十世纪恐怖遗祸的源头,称启蒙本身具有“极权性质”。他们的理论对进步思想产生深远影响,促使不少学者将启蒙解读为导致种族主义、帝国主义、男权主义与各种不宽容的根源,这一趋势至今仍在学术界盛行。甚至康德的名言也被断章取义用以批判启蒙,尽管他本人后期曾否认种族优越论。 纵观启蒙时代的传承与再造,无论是赞誉还是批判,都遥相呼应着当代社会对于理性、自由与正义的永恒追求。启蒙思想提供了批判权威与传统的工具,倡导怀疑精神和价值普世性,这些理念依然激励着当代的民主建设、人权保障以及科学探索。

同时,启蒙被指责为现代不平等、殖民暴力与文化冲突的根源,体现了其内在矛盾与历史局限。今天的我们,既不是盲目追随者,也不应彻底摈弃启蒙遗产,而是要在其基础上批判继承,探求与现实社会相适应的理性精神。 未来的启蒙精神,应超越狭隘的历史叙事,关注多元文化背景下的包容与对话,重视科学与人文的交融,促进人类共同福祉。只有如此,启蒙才能摆脱过去历史的争议阴影,成为引导我们走向更加公正和理性的社会的灯塔。