在现代软件开发过程中,需求的频繁变化已成为常态。客户的业务状况、市场环境、技术趋势不断演变,导致最初定义的功能需求难以长时间保持不变。软件团队往往面临“建对的东西”比“把东西建对”更为重要的挑战。换句话说,开发出满足客户真实需求的产品远比做到完美无缺更加关键。 面对需求不断变化,传统的设计和验证流程往往显得不切实际。尤其是那些依赖正式方法(Formal Methods)进行严格数学建模和验证的项目,常被质疑投入产出比过低。

为什么?因为形式化建模本身耗时且复杂,当需求不停变动时,前期花费大量资源在证明设计正确性,风险极大:需求一变,之前的工作可能全无用武之地。 然而,否定正式方法的价值也不全面理解开发过程。测试可以轻松覆盖部分功能,验证某个版本是否基本符合预期,但它只能在较低成本条件下实现“适度准确”,而正式方法虽然门槛高,却能确保绝对或接近绝对的正确性。因而在需求尚未稳定之前,过度使用正式方法成本难以承受,且效果不成比例。但一旦需求趋于平稳,正式方法的价值开始凸显:它赋予产品长期的可信赖性与稳定维护基础。 软件生命周期不仅仅是开发阶段,还涵盖广泛的维护和演进阶段。

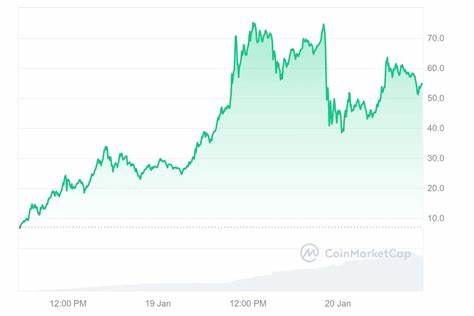

多数软件产品不像谷歌那样可以随意砍掉不合适的功能,客户期望现有功能持续有效,支持不断增加的用户规模、不同的操作环境以及时而出现的边缘场景。比如一款任务处理功能,初期可能同步执行良好;但扩展后负载加剧,改用异步执行以提升响应速度,这种架构上的“相变”却引入了新的复杂问题,如一致性降低,导致客户无法直接读取最新状态。 这个例子揭示了软件发展中的核心问题:每满足一个需求,必然产生一个新的需求,即“保持该功能的持续有效性”。这个新需求一旦确立,其重要性不可替代,成为影响长期产品策略的关键因素。软件维护因此变得异常艰难,既要应对外部环境变化,也要保证系统内在逻辑连续可靠。 物理上的相变现象提供了形象的比喻:加热水至100摄氏度后,温度似乎“停滞”,大量能量却被消耗以实现水变为蒸汽的相变。

在软件中,某个架构能应付的负载达到极限后,必须通过全新架构实现质的飞跃。虽然软件的相变不总是完全离散,但确实存在发展过程中的“前后”两种状态,各自具备明显不同的系统特征。复杂性的提高往往伴随着意想不到的Bug,改动前后的行为不再完全一致,特别是当基本假设(如同步操作)被异步机制所取代时。 这样的转变不仅影响性能,还深刻影响客户对产品的信任度。如果新系统无法满足现有客户对一致性和可用性的期望,无论技术多先进,都会被视为失败。正式方法在这里发挥了巨大作用:通过理性规范设计,预先明确各项属性并使用工具自动验证和生成测试用例,最大程度保障改动不会破坏关键功能。

这种方法需要较大的投入,适合需求趋于稳定后的阶段。 需求的不断变化和软件维护的复杂性提示开发者在不同阶段采用不同策略。早期应注重灵活性和快速迭代,以快速响应客户反馈。前期对高成本的正式证明不必过多依赖,因为需求还处于试错阶段。随着需求稳定,产品进入“需要长期支持”的阶段,投入正式方法和系统建模可有效避免未来的维护风险和质量下降。 此外,理解并接受软件系统的“相变”及其带来的挑战,是提升软件架构设计水平的关键。

设计时应预留扩展点和调整空间,避免出现因过度硬编码导致的系统僵化。当负载、功能规模达到临界点时,积极策划架构升级,借助各种形式化技术手段确保新旧系统的平滑切换和行为一致性。 总的来说,软件开发面对的需求变化是持续且复杂的过程,既有动态调整,也有最终趋于稳定的阶段。理智地评估时间点和资源,将正式方法与灵活测试策略结合,既保证研发效率,也确保产品的长期健壮性和客户满意度。理解“需求变化直到它们不再变化”为软件开发者提供了宝贵的视角,促使我们不断反思和改进既有流程,以应对未来更多的挑战和机遇。