随着人工智能技术的不断进步,AI辅助代码编辑工具逐渐走进开发者的日常工作流程,极大地提高了编程效率和代码质量。Cursor作为其中一款备受关注的AI代码助手,凭借其强大的自动补全和智能修复能力,吸引了不少技术爱好者和专业开发者。但近期有用户反映,在使用Cursor编辑相对较小的代码文件时,Token的消耗量超出预期,甚至出现“编辑1200 Token文件消耗超过26万Token”的异常情况,引发广泛关注和质疑。Token是AI模型衡量文本输入输出单位的计量标准,也是计费的核心依据。通常情况下,文件大小和编辑所用Token数量应成正比,小文件不应产生如此庞大的Token花费。那么,这种巨大差异背后隐藏了哪些技术细节和可能的BUG?它对普通用户意味着什么?本文将围绕这一问题进行深入探讨。

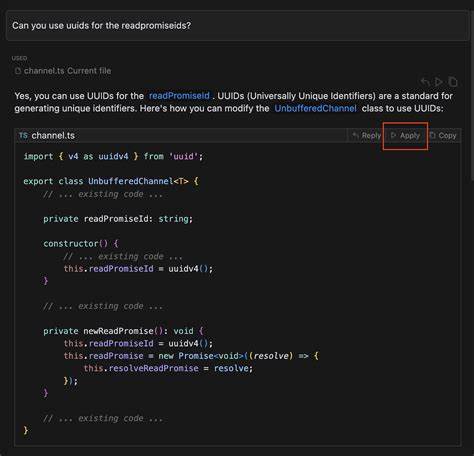

用户在Hacker News平台的提问成为了事件的起点,一位昵称为sarpdag的用户分享了自己在Cursor平台上编辑一段包含注释的Swift代码文件的经历。文件实际包含1213个Token,然而Cursor的使用量却显示耗费了269,738个Token,这对于大多数付费用户来说无疑是一个巨大的震惊。该用户在论坛上请求是否有人遇到类似的情况,并上传了使用窗口截图来佐证其说法。围绕这一问题,其他用户也陆续表达了见解和反馈。有的用户透露,他们观察到大量Token消耗主要来自缓存的读取和写入操作。这暗示Cursor底层可能在对整个代码库进行多次索引或搜索,从而导致Token费用激增。

有用户推测这可能是因为底层算法在构建代码语义向量时,需要大量地处理embedding相关的Token,即使这些Token单价较低,累计起来仍然是一笔不小的成本。同时也有声音表示这或许是Cursor计费系统出现了bug,不少Token似乎未被正常计算缓存折扣,导致费用估算不合理。考虑到这类AI编辑工具的计费模式通常基于Token消耗,任何异常都会直接影响用户体验和预算控制。不仅专业开发者受到影响,一些小型团队或个人开发者可能因成本大幅上升而放弃继续使用。Cursor官方尚未针对该情况作出公开回应,但社区呼吁平台加强透明度,详细说明Token计费细则和缓存机制,以便用户更好理解实际的资源消耗路径。Cursor的Token消耗问题折射出当前AI代码助手在大规模应用中面临的挑战。

其背后的计算复杂度、缓存优化与计费策略的平衡还需进一步完善。精确且合理的计费不仅关系到平台商业模式的可持续性,更关系到用户的信任和市场口碑。技术层面来看,可能存在多方面的改进空间。首先,缓存系统的优化尤为关键。过度的缓存写入及读取可能带来巨额Token开销,使得小文件编辑成本非线性上涨。其次,编辑上下文的限定和智能截断策略应更加精准,避免处理无关代码片段或重复数据。

再次,计费系统若能对不同类型的Token及操作赋予差异化费用和折扣,将有助于平衡成本与性能。对于用户而言,面对AI编辑工具的Token消耗异常,要保持关注和警觉。合理监控自己的使用数据,及时反馈异常有助于推动平台优化。同时,可尝试采用其他辅助性工具进行代码校验和测试,分散风险。长远来看,随着技术成熟和商业模式调整,AI代码助手在Token消耗效率和用户体验上都将逐步提升。大规模采用自然语言处理和深度学习模型,为代码编辑带来跨越式改变,但也需警惕隐藏的资源消耗陷阱。

用户社区与平台之间保持密切沟通,透明机制和技术迭代共同驱动,是实现可持续生态的关键。总结来看,Cursor编辑工具在小文件编辑时异常高Token消耗的问题,既展示了AI助手背后的计算复杂性,也提醒了行业在技术优化和计费公平性方面需要不断进步。开发者和用户应积极参与建设性讨论,推动更高效、合理的AI辅助编程环境的实现。只要平台与用户齐心协力,创新才能真正落地,带来更广泛的技术惠益。