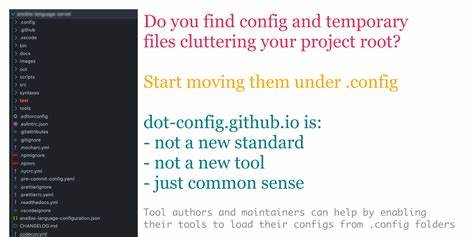

在现代软件开发中,项目的配置管理无疑是保证开发效率和项目质量的重要环节。随着项目规模的扩大,配置文件繁多且分散容易导致项目根目录混乱,进而增加维护难度和协作成本。针对这一问题,.config文件夹的使用逐渐成为一种提倡的最佳实践。它不仅帮助开发者实现配置文件的集中管理,还借鉴了成熟的XDG标准,为项目文件结构的规范化提供了坚实基础。首先,.config文件夹的本质是一种将项目配置文件统一存放在一个专门目录下的方式。传统的做法往往将配置文件直接放置于项目根目录,例如.gitignore、.eslintrc、config.yaml等文件零散分布,这不仅影响项目根目录的整洁度,还可能导致配置逻辑混乱,特别是当涉及多个工具或环境时更为明显。

采用.config子目录则能够有效地将配置集中隔离,使项目根目录只包含核心源码和重要资产文件,提高项目的可读性和维护体验。其次,.config文件夹的设计理念源自于XDG Base Directory Specification,这是一个广泛应用于Linux与类Unix系统中管理用户配置、数据和缓存的规范。XDG标准主张将用户配置文件统一存放在~/.config目录下,避免配置文件散乱在用户主目录中。将这种思路引入项目管理中,是对XDG标准的自然扩展,意味着不仅仅是用户本地的配置需要规范化,项目仓库内的配置也同样应遵循统一的存放规则,以确保跨开发环境的一致性和规范性。更为重要的是,当前已有多个主流开发工具开始支持在仓库级别读取.config目录中的配置,彰显了这一实践的实用价值和广泛认可。例如,ansible-lint和ansible-navigator作为运维自动化领域的工具,利用.config统一管理lint规则和导航配置,极大地方便了团队协作和配置维护。

类似地,代码文档校验工具doc8和测试框架Molecule同样兼容这种配置组织方式。甚至构建工具Mill也支持从.config中读取项目配置,彰显不同阶段工具链对统一配置存放的需求和趋势。对于开发者而言,采用.config带来的好处不止于目录结构的优化。集中管理配置文件意味着配置的版本控制更加直观,修改历史和审阅过程也更清晰。此外,对新加入的团队成员而言,快速定位所有配置文件变得更加容易,缩短了适应周期。通过隔离配置与其他代码文件的逻辑边界,也减少了误删和误改的风险,提升项目的稳健性。

考虑到持续集成与交付的场景,配置文件统一存放于.config还便利了自动化工具的集成。CI/CD流水线可以直接针对.config目录进行配置加载和管理,减少脚本中的路径硬编码与变动适配,增强流程的稳定性和灵活性。有人可能会质疑,为何还需要额外引入一个配置文件夹标准,毕竟现代项目已有多种管理配置的方式。需要明确的是,.config并不是别的“新标准”,而是XDG规范的延伸和适用创新。它非但不增加开发负担,反而统一了不同工具和项目的配置管理理念,促进交流协作中的共识和协同。随着开源社区的不断发展,标准化的配置管理会成为提升项目质量和团队效率的重要推动力量。

值得一提的是,该规范倡导的是开放和可改进的理念。项目维护者邀请开发者贡献改善建议,共同完善这一配置管理实践。通过开源的文档和示例,开发者可以快速上手并反馈经验,形成良性循环。未来,随着更多工具和语言生态支持.config结构,整个软件开发链路将在配置管理上减少摩擦,更加高效和一致。具体怎么开始应用.config也无需担心,实现门槛较低。简单地在项目根目录创建.config文件夹,将各类工具的配置文件按照工具名称分门别类放入其中即可。

比如,将.eslintrc.json重命名为.config/eslint/config.json,molecule配置移动到.config/molecule/目录下。配置文件内容不必改变,只是路径调整。开发工具只需支持指定配置路径或自身自动识别即可。总的来看,.config文件夹不仅解决了配置文件在项目中的存放复杂性和混乱问题,更重要的是它代表了一种追求整洁、有序、标准化的项目管理思路。这种做法帮助开发团队实现更加高效的协作,增强了项目的可维护性和可扩展性。对于追求高质量代码管理的团队而言,引入.config目录值得积极尝试并推广。

未来,随着社区对此规范的深化与完善,.config有望成为项目配置管理的事实标准。在不断升级的开发环境中,良好的配置管理方法将成为软件工程质量的重要保障,而.config文件夹正是这一保障中的关键组成部分。