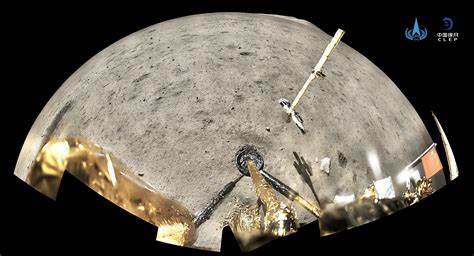

中国的嫦娥五号探测器揭示:月球可能仍有活火山 在科学探索的旅程中,月球一直是人类好奇心的中心。从古老的神话到现代的太空探险,月球的神秘面纱不断被揭开。最近,中国的嫦娥五号探测器在其采样返回任务中为我们提供了新的洞见,令人震惊的是,月球可能在最近的地质历史中仍然活跃,甚至可能存在活火山。 嫦娥五号于2020年12月成功着陆并带回月球样本,这一成就使中国成为继美国和苏联之后第三个成功从月球带回样本的国家。科学家们对这次任务充满期待,而实验结果更是引起了全球范围内的广泛关注。分析这0.6盎司(约17克)的月球土壤样本,科学家发现了三颗特殊的玻璃珠,这些珠子不仅是小得可怜(直径在20到400微米之间),更是揭示了月球在1.23亿年前(误差±1500万年)曾经历过火山喷发的证据。

过去关于月球的研究一直认为,月球的火山活动大约在30亿年前到38亿年前之间达到高潮,此后便进入了所谓的“静止”期。然而,嫦娥五号带回的这些玻璃珠却改变了这一前景。研究小组领导人王 Bi-Wen 和张乾在中国科学院地质与地球物理研究所进行的分析表明,这些玻璃珠的形成时间远比之前预期的要年轻,这意味着月球的内部或许并没有如我们想象中那样完全冷却。 这些玻璃珠的形成是由火山活动和陨石撞击两种机制的结果。大多数样本的玻璃珠都是由陨石撞击造成的,这一过程非常剧烈,会将月球表面的岩石瞬间熔化。然而,几颗玻璃珠则显示了火山起源,这些火山通过熔岩泉喷出熔融的岩石,形成了与陨石撞击无关的玻璃。

通过铀铅测年,这三颗特别的玻璃珠清楚地表明,它们的时代距离我们并不遥远,这一发现令科学家们重新审视了月球的火山活动。 科学家们还提出,月球内部的热量可能源于稀土元素和钍的局部富集。在地质历史上,随着放射性衰变,这些元素可以产生热量,从而使得月球内部即使在亿万年的演变之后,依旧能够在局部区域产生熔融状态。这为月球火山活动的再现提供了可能的解释。 与此同时,观察到的“非均匀月海斑”(Irregular Mare Patches,IMPs)也为科学家们的结论提供了支持。自1971年阿波罗15号任务以来,IMPs的存在一直被观察到,这些表面特征通常被认为是相对年轻的,年龄在5千万年至1亿年之间。

根据撞击坑的计数,IMPs表面较平滑,表明其较年轻的地质特征,这与嫦娥五号的发现相辅相成。 然而,嫦娥五号的发现引发了新的问题:月球内部如此庞大的热量究竟来自哪里?由于月球的热演化模型指出,月球在形成后的久远时间内应该已经冷却,因此我们不得不探讨可能的内部热源。在目前的模型中,可能存在局部的放射性物质富集现象,使得部分区域保持了足够的热量来引发火山活动。 此外,另一个引人注目的问题是,月球火山活动是否仍在进行。历史上,科学家观察到过“瞬态月球现象”(Transient Lunar Phenomena,TLP),这被描述为在月球表面上出现的短暂、神秘的彩色气体现象。虽然这类现象尚未被空间探测器所证实,更多地依赖于业余天文学家的观察,但由于嫦娥五号的发现,火山出气的可能性得到了重新审视。

如果月球确实具备火山活动的潜力,这将意味着无论是科学研究还是未来的载人登月任务,我们都需要对月球的地质情况做出新的评估。尽管我们仍在探索月球的秘密,但这些发现不仅改变了我们对月球演化的理解,也可能为未来的人类探测、月球基地的建立提供了新的视角。 综合来看,嫦娥五号探测器的成功任务展示了科学探索面临的许多未知和挑战。从这次任务中得出的结论,不仅仅是关于月球的地质状态,更是对科学研究方法和思维的深刻探讨。随着更多研究的深入,未来或许能揭开月球深处更深的秘密。 在这段充满希望与启示的科学探讨中,我们需要继续努力,保持对未知的好奇心。

最终,或许不久的将来,科学家们会发现月球不仅仅是我们遥望的星辰,而是一个丰富的研究宝藏,蕴藏着更为深刻的宇宙秘密。在不远的将来,月球可能不仅仅是我们探索太空的重要里程碑,甚至可能成为人类探索更遥远宇宙的神秘起点。