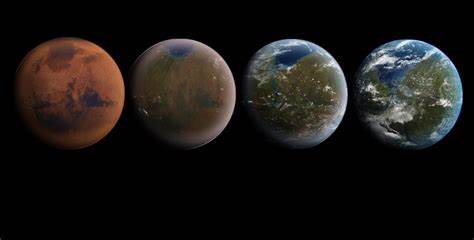

火星地球化是科学和科幻领域长期以来备受关注的热门话题。随着人类对太空探索的深入,火星地球化不再仅仅停留在幻想层面,而是逐渐成为可以探讨的科学议题。近期,美国多机构科研团队联合发表了一项关于火星地球化的研究,从现实的角度出发,系统地分析了实现火星地球化所面临的技术障碍和潜在解决路径,为未来火星环境改造奠定了科学基础。 火星地球化,顾名思义,是指通过人工手段改变火星的环境条件,使其适合人类和地球生态系统繁衍生息。这一过程涉及气温调节、大气成分调整以及生态系统重塑等复杂环节。尽管火星表面环境与地球存在巨大差异,比如极低的大气压、强烈的辐射和恶劣的气候条件,使得火星目前难以支持生命存活,但地球化手段的研究已取得重要突破。

科学团队首先强调,在考虑应否进行火星地球化之前,必须先确认这一行为是否现实可行。换言之,地球化是否能成功,是必须回答的首要问题。研究者们提出了一套评估框架,为火星地球化的可行性研究提供了指导方向。从行星物理条件、气候变化机理、生态引入过程到长期维护策略,每个环节都需科学量化和模拟验证。 加热火星是地球化的关键开端。火星平均温度极低,约为-60摄氏度,环境极其寒冷。

研究提出多种加热方式,如利用太阳帆反射更多阳光至火星表面,或向火星大气中释放纳米粒子以提高红外线吸收能力,帮助保持热量。这些技术手段目的是将火星整体温度提高约30摄氏度,为后续大气和生态改造创造条件。 随着温度升高,极地的二氧化碳将逐步释放,逐渐增加大气厚度,加固火星的温室效应,从而进一步促进气温回升。二氧化碳的积聚尤为重要,因为它将改变火星稀薄的大气环境,使大气压力达到支持液态水存在的阈值。这一步骤对地球化进程至关重要,因为水是生命发展的基础条件。 在温度和大气条件达到一定程度后,引入微生物进而促进氧气生成成为下一阶段工作重点。

地球化不仅是温度和大气的改变,更需要生物地球化过程的介入。科学家考虑选取一些能在极端环境下生存的光合作用细菌和藻类,它们能够将二氧化碳转化为氧气,为构建适合更复杂生物生存的生态系统打下基础。 生物引入并非一蹴而就,而是在严密监控和多次调整环境条件的前提下稳步推进。科研团队提出在火星布置智能监测设备,持续跟踪地球化过程中关键参数变化,如温度、大气成分、生物存活率等。通过先进的自动化系统对火星环境进行动态管理,快速响应不可预见的变化,避免生态体系崩溃。 当氧气含量和环境条件趋于稳定后,研究支持引入更复杂的植物和动物,模拟地球生态系统逐步扩展。

火星地球化的最终目标是使火星成为可支持人类长期居住的星球,拓展人类文明的疆域。然而,这一愿景的实现仍面临诸多未知和挑战。 目前,科研团队认为尽管尚无法断言火星地球化一定能够成功,但现有科学知识已足以开展相关实验研究。尤其是在地球上进行类似模拟实验,将为火星地球化提供宝贵数据和技术支持。同时,这一过程也能促进对地球环境保护认知的提升,推动人类更好地管理自身生态系统。 火星地球化所涉及的技术不仅限于加热和大气调节,还包括能源供应、材料科学、机器人自动化等多学科联动。

比如,太阳帆技术的发展与材料科学的进步息息相关,而智能监测设备的可靠性则依赖先进的电子技术和人工智能算法。各领域的跨界合作成为推动火星地球化研究不可或缺的动力。 伦理和环境层面的讨论同样重要。科学团队强调,在开展火星地球化研究时,必须同时思考应对未知风险、保护火星潜在的土著生命可能性以及评估人类干预宇宙环境的长远影响。正如地球环境脆弱,过度干预可能导致不可逆转的后果。这一视角在国际科学界引发广泛共鸣,也为未来火星地球化政策制定提供参考。

火星地球化的时间尺度同样不容忽视。根据科学模型预测,从加热到最终适合生命居住,整个过程可能需要几百年甚至更长时间。尽管火星地球化设想宏大,但须保持现实主义态度,认识到这是一个渐进且极为艰巨的长期工程。 此外,火星地球化的研究推动了太空探索技术的飞跃发展。无论是纳米粒子散布技术还是长时段无人监测系统,都在相关领域形成技术积累,未来还有望应用于其他星体环境改造。更重要的是,这种探索精神激励更多年轻科学家投身外星环境科学,为人类跨越星际边界提供人才保障。

综上所述,火星地球化不仅是科学幻想的延伸,更是人类科技和理念进步的标志。科学团队通过严谨的研究框架,厘清了实现火星地球化的必要条件和可能路径,让我们以更加务实和理性的目光看待人类星际未来。无论火星地球化的终点如何,研究过程本身所带来的科学突破和生态认知提升,必将在太空探索和地球环境保护中发挥重要作用。未来,人类或许真能亲眼见证红色星球由荒芜变为生机盎然的新世界。