在数字时代,互联网早已超越了单纯的信息传递工具,成为艺术表达与文化交流的多维空间。随着网络的快速发展和社交平台的主导作用,人们越来越多地依赖算法推荐来发现信息,网络的多样性与探索性也因此受到限制。然而,在这片庞大复杂的网络海洋中,依然存在一群拥抱诗意、独特表达的网站,它们打破了逻辑规则,用创意和想象力搭建出另一种网络生态。互联网电话簿项目正是在这样的背景下诞生,为我们提供了通向“诗意网络”的入口,并以传统的实体书形式呈现,既是对数字浪潮的回应,也是对网络未来的深层思考。互联网电话簿始于2024年,由Kristoffer Tjalve和Elliott Cost发起,通过开放征稿的形式,收录了大量个性鲜明、富有创意的个人及团体网站。这部电话簿不仅是目录,更是对网络多元性的致敬。

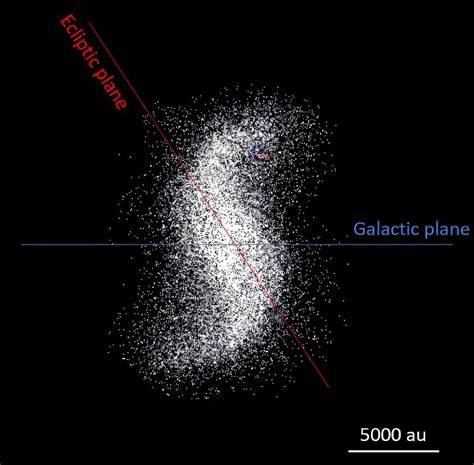

创作者们通过网站展示自己独特的视角和艺术实验,而电话簿则以一种线性且更具触感的方式,帮助读者跳脱数字算法的束缚,进行更自由的探索。互联网电话簿的设计灵感来源于1990年代的“网络黄页”,那是一段通过纸质目录进行互联网发现的历史。如今,回归实体并非复古,而是试图在信息流的轰炸中为用户创造一种缓释体验,让人们在翻阅中重新发现网络的广阔与美好。书中每个网站都配备了特别的“拨号访问”编号,用户可通过拨号系统快速访问对应网站,这样的设计将实体媒介与数字世界巧妙结合,激发了线下与线上的互动感。更重要的是,电话簿还提供诸如网站所在地时区、数据加载重量等元信息,以更立体的视角展示每个网站的独特属性。诗意网络不仅仅是网站内容的集合,更重要的是其对传统网络设计逻辑的挑战。

许多收录的网站故意颠覆常规的用户体验设计,采用非线性导航、模糊的界面、天马行空的视觉表现,甚至带有一定的幽默和荒诞色彩。这样的网站不仅是个人创作的延伸,也是对网络文化多样性和自由精神的捍卫。互联网电话簿的发起者们表达了对社区连接的重视。他们将这部目录视作虚拟社区的象征,促进相似兴趣的人们跨越地理界限建立联系。通过阅读其他创作者对自己网站的描述,用户能感受到丰富多样的网络生命,以及不同个体对“诗意”的理解。这种社区感亦延伸至实体层面,创作者们强调现实中的文化空间和聚会活动,如Extra Practice、Varia、HEART等物理场所,是诗意网络得以发展的重要支点。

互联网的未来不仅仅在虚拟空间,同样需要线下的实践和交流场域来支持创意和合作。制作这部电话簿的过程也富有探索意义。从数字内容转换为纸质出版经历了复杂的设计与生产流程,包含了网页设计、版面排版、打印制作等环节。在希腊获得ISSN编号,使得作品被国家图书馆永久收藏,赋予了项目独特的公共和文化价值。通过实体化,互联网电话簿延续了图书馆作为公共互联网接入点的历史使命,也呼吁社会关注网络基础设施的公共性和开放性。展望未来,电话簿将持续演进,可能融入更多技术元素和宣传方式,扩大涵盖范围,活跃社区互动。

随着人们对自主托管服务器、绿色网络等议题的兴趣增长,下一个版本或将聚焦更广泛的网络生态议题。此外,实体与数字的结合和更多跨界艺术的介入力度也将成为发展重点。互联网电话簿的诞生,是对网络多样性与人文精神的庆祝。它不仅是一份目录,更是一种从速食网络文化中抽身的姿态,提醒我们珍惜互联网上那些深度、个性与诗意的角落。通过这项计划,我们被邀请去审视网络,重新发现那条不被算法约束的、自由迸发的诗意之路。在飞速变化的数字世界中,互联网电话簿提供了一个慢下来、细细品味的机会,提醒我们网络的本质不仅是信息传播,更是文化的创造与共享。

这样一种结合纸质媒介与数字访问的创新形式,预示着未来网络艺术与社区建设的多元可能。它激励更多人参与进来,探索、创作、连接,推动网络不仅成为技术的集合,也成为诗意和灵感无限闪耀的空间。