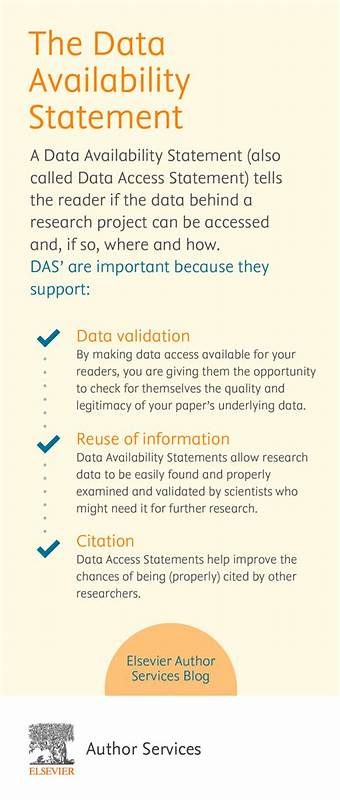

在当今的科学研究中,数据可用性和相关政策正变得越来越重要。这一趋势不仅影响科学家的研究方法,还在很大程度上决定了研究成果的传播和应用。随着信息技术的发展,数据的收集和存储变得更加简单,研究者们意识到,开放访问和数据共享不仅能够提高研究的透明度,还能够促进科学合作与创新。 数据可用性政策的核心理念是确保研究数据对于其他科研人员的可获取性。这意味着,研究过程中使用的原始数据、试验结果和各种统计信息都应当对任何希望利用这些数据进行非商业研究的学者开放。这样的政策能够有效地推动知识的共享,减少重复研究的可能性,从而提高科学研究的效率。

例如,《白血病》(Leukemia)期刊遵循Springer Nature的第三类数据政策。在这一政策下,所有提交的稿件都必须包含数据可用性声明。作者需要明确说明支持其研究结果的数据可以在哪里找到,包括相关的数据集链接。这样做的好处在于,不仅提高了研究的透明度,也让其他研究者能够从中受益,推动相关领域的进展。 然而,尽管许多期刊鼓励开源和数据共享,并设定了相关政策,但在实践中仍然存在一些挑战。首先,并非所有数据都适合公开分享。

例如,当数据涉及到人类参与者时,保护参与者的隐私和个人信息安全就成为了一个重要问题。因此,在这类情况下,虽然研究团队应当尽量遵循数据共享政策,但也需要清楚地阐明数据无法公开的原因。 针对这一问题,许多期刊和研究机构已经制定了相应的解决方案。例如,可以在数据可用性声明中提到,尽管数据无法公开,但研究团队愿意在合理请求的情况下与其他研究者分享数据。这种做法在一定程度上保障了参与者的隐私,同时又不阻碍科学知识的传播。 除了保护隐私,科研人员还要确保数据的可追溯性,为数据集提供持久标识符(如DOI),便于其他研究者引用和利用。

这不仅有助于规范科研行为,也促进了研究成果的标准化进程。通过这一进程,科研人员能够更加方便地找到相关数据,从而加速其研究的进展。 当然,数据共享的推广离不开合适的平台。各类公共数据存储库的捷径标准化使得研究者能够轻松地存储和分享数据。例如,生命科学领域的研究人员可以利用GenBank、dbSNP和GEO等知名数据存储库,将自己的数据集进行存档。通过使用这些规范化的数据存储库,研究者们不仅能够高效地管理数据,也能够确保数据的长期可用性。

在推动数据可用性政策的过程中,科研机构和期刊的作用尤为关键。许多研究机构已经意识到,支持研究人员遵循数据共享政策不仅是对科学发展的贡献,也是机构自身声誉的提升。通过投资于合适的基础设施和平台,这些机构能够为研究人员提供所需的支持,以便他们在合规的前提下,共享自己的研究数据。 与此同时,随着数据共享的重要性不断上升,科研人员的态度也在逐步发生转变。越来越多的研究者开始积极参与到数据共享的实践中,这一现象不仅体现在生命科学领域,还扩展到了其他科学学科之中。尤其是在一些涉及到公共健康、环境问题和社会科学的研究中,数据共享被认为是提高政策对策有效性的重要途径。

尽管数据可用性带来了许多积极的变化,但也伴随着一定的挑战。如何平衡数据开放与保护隐私、知识产权之间的关系,依然是科研界必须面对的问题。此外,许多研究者仍然对数据共享存有顾虑,担心自己的研究成果被不当利用,或者在数据公开后面临学术不端的风险。对此,加强对研究人员的教育和培训,提高数据分享意识,使其在分享数据时感到更加安全,将是有效的应对措施。 总的来说,数据可用性和相关政策的推动为科学研究的未来提供了新的机遇和挑战。随着技术的进步和社会对透明度的要求不断增加,研究人员、机构和期刊必须共同努力,以推动科学的开放和共享文化。

通过积极探索各类数据共享模式,并建立合适的政策框架,科研界将能够在这个信息时代中更好地满足人们对知识的渴求,为科学发展开辟更为广阔的空间。只有在科学研究中实现真正的数据共享,才能够更好地促进学术进步和社会发展。