中非共和国的比特币法定货币实验失败的背后 在数字货币取得显著进展的时代,各国纷纷探索如何将比特币等加密货币纳入法定货币的范畴。2022年,中非共和国成为全球第一个将比特币正式列为法定货币的国家,引起了全球金融界的广泛关注。然而,仅仅一年后,这一实验却宣告失败,令许多分析人士感到意外。本文将探讨中非共和国比特币法定货币的失败原因,以及这一实验对全球经济的启示。 一、比特币的美好愿景 中非共和国的政府声称,将比特币作为法定货币的决定是为了促进经济增长、吸引外国投资以及提高金融包容性。政府希望,通过使用比特币,可以改善贫困公民的生活条件,提供他们实现财富自由的机会。

比特币的去中心化特性被视为一种对抗传统金融体系的武器,为国家带来了一线希望。 而早在这项政策实施之前,中非共和国的经济状况就极为严峻。这个国家长期以来受到政治不稳定和基础设施缺乏的困扰,许多人生活在贫困之中。因此,政府的这一“大胆尝试”一度被视为一种创新的救赎措施。 二、现实的严峻挑战 然而,理想与现实之间的差距往往是巨大的。尽管政府抱有美好的愿景,实际操作中却面临了诸多障碍。

首先,国内对比特币的认知程度相对较低,普通民众对于如何使用这一新兴支付方式感到困惑乃至恐惧。对于许多没有接触过数字货币的人来说,使用比特币支付的门槛显得过于高昂。 其次,中非共和国的基础设施建设相对落后,互联网覆盖面不足,网络连接不稳定,使得电子支付的便利性大打折扣。在这样一个数字化水平不高的国家,依托比特币进行交易的设想几乎无法实现。 三、价格波动带来的风险 比特币的价格波动性极大,给那些依赖其作为主要支付手段的人们带来了不小的风险。在货币贬值和通货膨胀普遍的情况下,公式化的比特币价格往往会让民众感到不安。

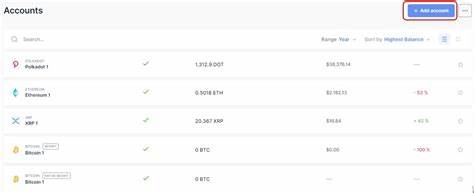

这种不稳定性使得比特币在日常交易中难以被广泛接受,代替传统货币的理想成为泡影。 事实上,中非共和国的主要商品,如食品和基本生活用品的价格高度依赖于市场波动。在这样的经济环境下,商家对比特币的接受程度一直较低,只有少数企业愿意进行比特币交易。大多数交易还是依赖于当地法币,导致比特币的推广效果不甚理想。 四、国际支持的缺乏 中非共和国在实施比特币法定货币政策时,并未获得国际社会的足够支持。国际货币基金组织(IMF)等金融机构对这一进程表示担忧,认为比特币作为法定货币可能会导致严重的金融不稳定。

这样的态度使得中非共和国在国际投资者面前变得不再具有吸引力。 与此同时,由于缺乏明确的法律框架和监管机制,各种形式的加密货币交易中也出现了洗钱和欺诈行为。这进一步打击了投资者的信心,使得比特币作为法定货币的探索之路步履维艰。 五、教训与启示 从中非共和国比特币法定货币实验的失败中,我们可以提炼出一些重要的教训。首先,任何国家在引入数字货币作为法定货币之前,都需要充分考虑本国的经济和社会现实。并不是所有国家都具备支持数字资产的大环境。

其次,政府在推广新兴支付方式时,需要做好广泛的宣传和教育工作,提高民众对新技术的认可度。此外,确保基础设施建设和互联网接入的普及,也是一个成功实施数字货币政策的必要条件。 最后,国际社会的支持和监管机制的完善,对新兴金融技术的成功实施起着至关重要的作用。只有在良好的法律框架和透明的监管环境下,数字货币才能真正发挥其潜力,为经济发展提供助力。 中非共和国的比特币法定货币实验,虽然以失败告终,但其背后的探索精神和尝试固然值得肯定。在全球数字货币迅速发展的今天,成功的经验和失败的教训都将为其他国家的政策制定提供宝贵的参考。

在未来,如何平衡数字货币的创新与经济发展的可持续性,将是全球共同面临的挑战和机遇。