燃料电池汽车(Fuel Cell Vehicles,简称FCV)曾被视为清洁交通的未来明星,经历了近30年的技术探索和巨额投资,却迟迟未能走入主流市场。许多人将氢能车辆与电动汽车并列,认为它们同样具备零排放潜力,甚至更符合传统汽车用户的使用习惯。然而,深入分析其技术物理性能、经济成本和基础设施建设等各个环节后,人们不难发现燃料电池汽车为何屡屡成为“永远的待实现技术”,在零排放交通的竞赛中落伍。氢能车的困境不仅仅是技术难题,背后隐藏的是效率、成本和能源转换的根本缺陷,以及现实商业模式与用户接受度的巨大鸿沟。燃料电池汽车承诺的“几分钟加氢”、“续航里程媲美燃油车”以及“无电池衰减”等表面优势,吸引了众多科技乐观主义者和传统能源企业,但在能源转换效率方面却表现出极低的竞争力。通过整个生产、储存运输和转化过程,氢燃料的能量损失非常显著。

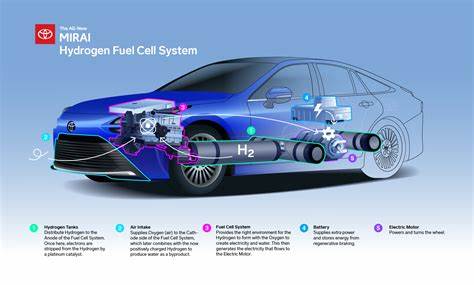

当前全球95%的氢气生产依赖于蒸汽甲烷重整工艺,这是一种基于天然气的化石燃料转换技术,不仅释放大量二氧化碳,还远未达到碳中和目标。即便采用可再生能源电解水制氢,该过程本身也会消耗超过30%的电能,导致原生电能损失严重。氢气的储存和运输带来更多的难题和能耗。氢气密度极低,必须高压压缩至700巴左右实现有效储存和加注,这一过程消耗额外12%至15%的能量。运输过程中需低温液化才能高效装载,液化工序本身耗能巨大且存在高成本。相比之下,电动车利用直流电即可高效充电,减少了多次能量转换的浪费。

当所有环节综合计算后,氢燃料汽车的全链路能效仅为电动车的三分之一甚至更低。这样的能效缺陷对于依赖有限可再生能源的大规模碳减排战略极为不利,意味着相同的清洁电力可以支持更多的电动车而非氢能车。基础设施投资则是氢能车推广的另一个绊脚石。电动车得益于全球庞大的电力网络,家庭、办公场所和公共场所的充电桩数量快速增长,已超过15万个公共充电点,而氢气加注站建设不仅要求复杂的高压储气设备和安全防爆措施,还需要连线燃料供应的专用管道或定点运输。一个加氢站的建设费用高达200万至400万美元,是快速充电站投资的百倍。世界典型案例加利福尼亚的“氢能高速公路”项目耗资多年仅建成60个加氢点,而同期特斯拉超级充电网络已超1500个站点。

氢能汽车和加氢站间的“鸡与蛋”难题显而易见,消费者不愿购车缺乏加氢便利,能源企业又不愿高投入建站缺乏市场支撑。经济方面,氢燃料的使用成本远高于同等续航的电动车。以加州市场为例,1公斤氢燃料价格约为13至16美元,对应每英里运行成本约0.30美元,而电动车的电费仅约0.05美元每英里,油电混合动力车也仅为0.12美元。汽车制造成本也是氢能车的沉重负担,Toyota Mirai作为市场代表车型,售价高达5万美元,且续航与性能均不及三万元左右的特斯拉Model 3。燃料电池系统需要昂贵的铂族金属催化剂,且其耐久性远远低于锂离子电池,维护费用高昂。现代电池技术通过快速迭代材料和设计已解决衰退难题,而氢燃料电池膜的老化导致车辆续航每年下降约5%。

现代测试显示,Hyundai的氢燃料电池车型Nexo燃料电池寿命仅约6万英里,替换成本高达3万美元,难以支撑大众市场规模。尽管如此,氢能车依然获得不少科技乐观派、油气企业和部分汽车制造巨头的支持。石油公司看重其在现有管线、精炼和分配设施中部分兼容性的潜力,汽车厂商寄望通过燃料电池维护独有技术优势,避免电动车市场的标准化和利润压缩。政策层面,氢能被一些地方政府和政治人物视为“无需颠覆传统能源体系”的绿色选项。科技界部分力量则被氢燃料车所带来的工程挑战吸引,喜爱追求激进技术革命的故事。对此,像特斯拉创始人伊隆·马斯克这样的实用主义者直接将氢能车称为“让人难以理解的愚蠢”,认为其本质上是效率极低且成本高昂的失败技术。

然而,对零排放交通而言,氢燃料车依然可能在某些细分领域发挥作用,特别是重量和续航对电池不友好的重型卡车、海运和航空领域。这些领域对能源密度的需求远高于乘用车,氢能或合成燃料为其提供了一定的替代可能。然而,随着电池技术不断突破及合成燃料技术的进步,氢能的市场优势逐渐缩小。综上所述,燃料电池汽车在乘用车市场的命运几乎已定。全球主流车企大幅削减相关项目投入,转而投资下降迅速的电池电动车。数据表明,Toyota如今每销售一辆Mirai,便销售近万台电动汽车,反映市场选择的鲜明趋势。

电动车快速进步带来的高压快充技术,已全面抹去氢能“加注只需数分钟”的优势。氢燃料汽车的长期低效率和高成本注定其难以赢得清洁交通的更大份额。整个氢能车实验固然提供了能源体系设计的重要经验,诸如持续推进能源转化效率和基础设施可达性的重要性。然而,面对气候危机紧迫的现实,持续向氢燃料汽车投入数百亿美元资金显然不是最佳路径。将有限的资源优先投向电池技术进步、提升全国电网容量及加速可再生能源发展,将产生更为显著的减排效果,促进清洁交通的快速普及。未来的低碳交通蓝图中,氢能技术将扮演有限且专门的角色,而电动汽车将成为主流趋势。

氢燃料汽车无尽的规划与等待,已成为一段昂贵的教训,提醒我们技术乐观必须植根于物理和经济现实。由此,我们或许能更理性地规划清洁能源未来,将握手于那些真正成熟且可实现的解决方案。