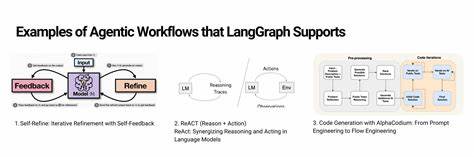

随着人工智能技术的不断进步,越来越多的领域开始依赖智能代理来自动化复杂任务。然而,如何构建一个易于维护、扩展且高效运作的AI工作流程,成为开发者面临的重要挑战。传统的单体智能代理往往承担多个职责,导致系统复杂难管,且出现问题时难以定位与修复。针对这一问题,管道式智能代理(Pipeline of Agents)模式应运而生,借助LangGraph等工具实现高内聚、低耦合的AI多代理系统设计,展现出难以忽视的优势。管道式智能代理模式本质上是将整体任务拆分成一系列专门负责单一环节的智能代理,通过顺序传递数据与处理结果,逐步完成复杂目标。每个代理专注于其核心职责,极大保障系统的可维护性和灵活度。

在LangGraph架构下,传统复杂的图状流程被拆解为更加简明的微任务图,各节点实现有限而专注的功能。这类似微服务架构的理念,使整个系统像搭积木一样,可以随时替换、扩展某一代理模块,降低了开发和测试难度。LangGraph通过提供丰富的状态管理和边缘条件支持,确保代理之间能实现有序的数据流转,同时保持状态隔离,避免互相干扰,从而提升系统整体可靠性。以网络安全领域为例,执行一次全面的安全审计往往涵盖扫描、攻击验证、最终报告三大关键阶段。采用单体智能代理试图囊括全部功能,代码复杂并且难以局部测试。而基于管道式智能代理模式,系统被拆分为扫描代理、攻击代理、报告生成器,每个代理形成独立的子图,通过接口传递核心数据。

扫描代理专门负责漏洞信息收集和初步分析,攻击代理根据扫描结果执行漏洞利用验证,报告生成器最终汇总并生成综合报告。这种分而治之的设计不仅提升了开发效率,也使测试覆盖更加准确,避免了功能间的相互干扰。LangGraph支持将多个子图组合形成大规模工作图结构,且允许通过状态包装节点对子图状态进行精细映射,只传递所需数据,保障信息隐藏和模块间解耦。这对于维护大型AI系统尤为关键,有助于团队有针对性地优化某一节点功能而不波及整体。同时,LangGraph引入并发控制和递归限制机制,配合各代理设置的调用次数及工具使用限制,实现资源合理分配,防止某个阶段过度消耗计算资源。借助这些特性,管道式智能代理系统能更好适应动态需求,支持灵活配置和扩展。

从技术实现角度来看,开发者通过LangGraph定义各类代理节点,结合OpenAI等大型语言模型(LLM)作为推理引擎,实现自然语言理解与决策支持。工具节点则负责调用外部扫描工具如ffuf、curl等,为AI代理提供精准数据输入。真正做到每个节点专注工具调用或文本推理中的某一核心职责,实现严谨的单一职责原则。此外,管道模式有助于提升系统的容错能力。各代理节点间状态隔离,一旦某阶段出现错误,问题局限于该节点,便于快速排查和修复,且不影响其他节点运行。系统可设计触发机制,根据检测到的异常条件决定是否跳转流程或执行补救动作,保证整体流程稳定。

从企业应用视角看,管道式智能代理模式引入了高度的模块化,方便团队分工协作。前端团队可以专注于业务数据输入层,安全专家打造扫描和攻击策略代理,文档团队负责编写报告生成器。各环节以标准化接口对接,缩短开发周期,加速产品迭代。对于维护人员来说,针对各个代理模块的日志和指标采集独立且清晰,能够精准定位性能瓶颈和潜在故障,提升系统可观测性。结合自动化测试框架,可以对各个代理的输入输出进行单元和集成测试,降低风险,保障系统质量。管道式智能代理不仅适用于网络安全领域,还广泛适合其它需要多阶段、复杂数据处理的AI任务。

例如金融风险评估流程中,可以分阶段进行数据收集、模型评估、风险报表生成;医疗诊断场景中,可依次执行症状分析、诊断推理和治疗方案推荐。在这些场景下,LangGraph的灵活构建能力大幅简化了业务建模工作。总结来看,管道式智能代理通过明确各节点职责,确保数据流的顺畅和状态隔离,极大提升AI系统的可维护性和健壮性。LangGraph则为这一模式提供了强有力的软件架构支持,使得复杂AI工作流能够像搭积木一样灵活组合,不仅适应未来业务变化,还能显著降低团队开发和运维成本。未来,随着更多领域对AI系统可靠性和可扩展性提出更高要求,管道式智能代理模式与LangGraph的结合将成为打造高质量AI产品的重要趋势。开发者和企业应关注该模式的深入实践,探索更多创新用例,推动AI技术落地更加高效和专业。

。