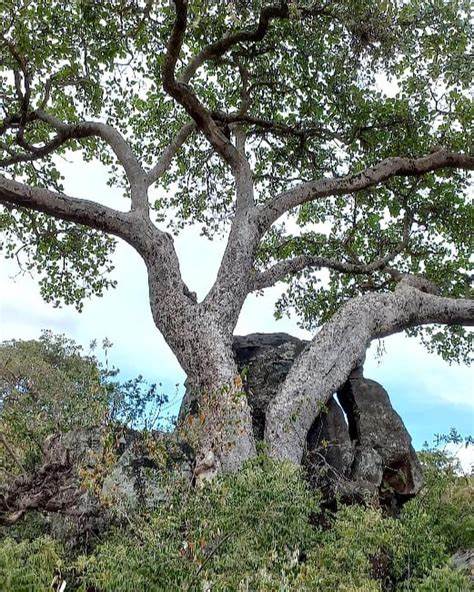

随着全球气候变化问题日益严重,寻找高效的碳捕捉和固碳技术成为科学界和环保领域的热点。令人惊奇的是,肯尼亚的一些无花果树种展现出了一种将大气中的二氧化碳转化为碳酸钙岩石的“绿色奇迹”,这一发现为自然界自我调节气候的机制提供了新的视角。无花果树是一类广泛分布于全球热带和亚热带地区的植物,然而,肯尼亚特定种类的无花果树拥有利用所谓“草酸盐-碳酸盐通路”的能力,将二氧化碳以无机矿物的形式长效储存在树体及其周围土壤中。传统上,树木通过光合作用将二氧化碳转化为有机物质,如树干、枝叶等,然而这部分碳的储存期限相对较短,极易随着树木枯萎、燃烧或降解而释放回大气。与此不同的是,通过草酸盐-碳酸盐通路形成的碳酸钙矿物,能够在土壤中长时间稳定存在,成为更为持久的碳汇。研究团队由肯尼亚、美国、奥地利以及瑞士的科学家组成,他们对肯尼亚桑布鲁县三种无花果树进行了详细考察。

研究过程使用了先进的同步辐射光源技术,通过对树体及土壤标本的微观分析发现,这些无花果树不仅在树皮表面形成了含有大量碳酸钙的矿物,还能将碳酸钙深入储存在木质部结构之中。形成这些矿物的关键在于无花果树体内生成的草酸钙晶体,这些晶体在树体中的存在是植物常见的生物矿物之一,具有防御害虫与调节内部钙含量的双重生理功能。更引人注目的是,当树体发生自然衰亡或者枝叶掉落时,这些草酸钙晶体会被特定的细菌和真菌分解转化为碳酸钙,进而沉积在树周围的土壤层中。生态学家指出,此过程明显提高了土壤的碱性,改变了土壤的pH值,从而促进了土壤养分的提升和微生物群落的多样化,这对于支持周围植物生长以及整体生态系统健康有显著促进作用。参与此次研究的苏黎世大学高级讲师麦克·罗利博士强调,选择既能生产农产品又能通过碳酸钙矿物实现碳固定的树种,对于推动可持续农业和缓解气候变化具有重要意义。相比单一依赖有机碳存储的传统造林计划,这种“固碳+产食物”的双重效益为未来生态农业和气候政策带来了更多科学依据和操作空间。

被研究的三种无花果树中,Ficus wakefieldii表现出了最高效的二氧化碳转化能力,科学家计划针对这一树种的水资源需求、果实产量以及在不同环境条件下的碳固定潜能进行更深入的评估。草酸盐-碳酸盐通路并非只存在于无花果树,地球上多种树木均具备相似的生物矿化机制,比如历史上备受关注的伊罗科树(Milicia excelsa)也被证实能够在其生命周期内产生大量的碳酸钙矿物。然而,长期以来这一路径在碳循环和气候缓解领域的研究相对薄弱,许多树种具备潜力尚未被充分挖掘。科学界普遍相信,揭示并应用这一自然界的碳捕捉模式,将成为降低大气二氧化碳浓度的重要战略。事实上,无花果树通过形成晶体矿物实现的二氧化碳固定,不仅有效延长了碳的土壤存留时间,还能改善土壤的结构性能和生物活性,这对于干旱及半干旱地区的土地复绿与恢复具有特别重要的意义。综合全球气候变化的挑战背景,植树造林作为最具成本效益的减排手段之一,亟需注入创新的科学思维。

肯尼亚无花果树的发现告诉我们,选择具备草酸盐-碳酸盐通路的树种,结合传统的造林方案,能够实现更持久和高效的碳固定效果。未来的研究方向,将着重于优化树种配置,提升树木的固碳效率,同时兼顾生态农林系统的多样化与生产力。此外,这一发现亦促进了科学家对树木与土壤微生物复杂关系的理解。专门分解草酸钙晶体的细菌与真菌群落,不仅驱动了矿物形成过程,也促成了生态系统的有机整合和功能增强。生态学与微生物学的跨学科结合,将为解决气候危机带来更多突破。除了气候减缓的潜力之外,这些无花果树还具备显著的农业价值,果实作为食物资源,为当地社区提供经济支持,促进农村可持续发展。

这种生态与经济的双赢模式,是实现绿色复苏的典范。肯尼亚无花果树转化二氧化碳为岩石的独特能力,凸显了植物界丰富的生物矿化潜力和生态智慧。在全球碳排放依然居高不下的现状下,利用自然赋予的机制加快碳捕捉步伐,尤为重要。通过系统挖掘和应用这些能力,我们有望打造更强韧的生态系统,缓解气候压力,并保护人类赖以生存的环境。未来,随着研究的不断深入,更多植物物种的类似功能将被发现,碳捕捉技术的范畴也将更加多元化和科学化。肯尼亚无花果树的故事不仅仅是一项科学发现,更是地球生态系统自我调节和进化的生动案例,提醒我们保护自然、尊重生命、利用科技,共建绿色星球的光明未来。

。