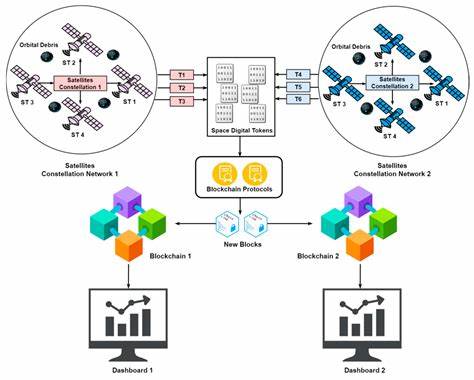

近年来,随着区块链技术的广泛应用和卫星通信技术的快速发展,两者的结合受到了越来越多的关注。卫星与区块链的融合不仅极大地扩展了区块链的应用边界,也为全球数字基础设施的安全与稳定性提供了新的保障。本文将围绕卫星和区块链如何协同工作、融合的技术优势、实际应用案例以及未来发展方向进行详细探讨。 区块链作为一种去中心化、不可篡改的数据存储方式,以其独特的安全性和透明度优势,在金融、供应链、物联网等多个领域逐渐实现商业化落地。然而,区块链系统通常依赖地面网络进行数据传输和节点维护,这使得其面临着网络攻击、数据篡改和节点故障等安全隐患。与此同时,全球很多偏远地区和海洋上的互联网覆盖率仍然有限,传统区块链应用难以触达这些区域。

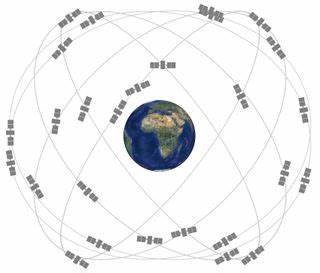

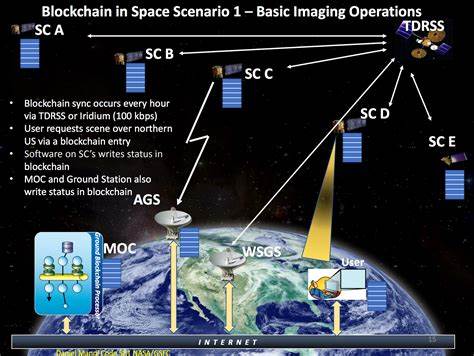

在这一背景下,卫星通信的介入显得格外重要。借助卫星强大的覆盖能力,可以突破地理和网络基础设施的限制,为全球范围内的区块链网络提供安全、稳定的连接。卫星节点能够在地球轨道上运行,构建空间区块链节点网络,避开地面网络的攻击风险,提升整体系统的抗干扰性和数据安全水平。此外,卫星设备启动前经过严格的安全检测和环境测试,使其成为更为可信的区块链节点载体。 例如,新加坡的SpaceChain项目已经启动了多颗搭载区块链节点的纳米卫星,这些卫星通过空间节点完成多重签名交易验证,有效降低了交易被盗风险。SpaceChain联合全球多个区块链平台,打造了具备跨链能力和智能合约运行环境的太空区块链生态。

其独创的两/三多重签名技术,将用户私钥部分存储于空间节点,进一步强化资金安全性与用户自主控制权。同时,SpaceChain还与Arch Mission Foundation合作,将宇宙中的数字档案库——包括完整维基百科拷贝“轨道库”送入太空,利用卫星构建长期保存人类数字文化遗产的新模式。 在天基区块链网络中,卫星节点作为“冷钱包”发挥着至关重要的作用。这种“冷钱包”节点不会直接连接互联网,减少了网络攻击的可能性,从而为用户提供超高安全性的加密货币存储和转账服务。此外,卫星区块链节点的分布特性支持跨越国界的无缝交易,即使在网络不稳定或无地面基站的偏远地区,也能保持稳定的区块链服务,使得区块链技术应用更加普及和多样化。 随着卫星发射成本的不断降低,卫星区块链网络逐渐成为可能且经济实用的方案。

卫星区块链系统不仅可支持加密货币交易,还能实现数据仓库分布式备份、供应链信息透明验证、智能合约执行以及超高安全级别的加密通讯。其中,利用卫星网络形成的空间分布式数据中心,有望保障关键基础设施和重要数据在发生地面事故或网络攻击时的完整性和有效恢复。 此外,一些区块链+卫星项目正积极探索将数据存储和传输带出地球,打造太阳系范围内的数据备份系统。譬如Arch Mission Foundation计划在月球表面建立月球图书馆,作为长期的人类知识储存载体,抵御地球环境的意外灾害。卫星和区块链技术的结合不仅是地球数字基础设施的补充,也是对人类文明传承的空间级保障。 太空中部署的区块链节点不仅提升了系统的安全等级,也带来了对未来区块链架构的重新定义。

它挑战了传统依赖地面网络的思维,促使区块链进入多维网络的时代。同时,卫星节点的跨国界、跨大陆属性,有助于推动区块链的国际标准化及合规发展,减少中心化机构对数据的控制,促进真正的全球数字信任网络的建立。 值得关注的是,卫星区块链生态仍面临诸多挑战。卫星通信延迟相对较高,以及流量带宽受限,需要对区块链协议进行针对性优化,提升交易确认效率和系统响应速度。同时,卫星硬件的维护与升级难度较大,也对运行成本和稳定性提出了更高要求。未来,随着星载计算和通信技术的进步,基于卫星的区块链技术必将逐步完善,发挥更大潜能。

展望未来,卫星与区块链的融合有望引领区块链技术进入新纪元。智能合约可以通过天基节点实现高安全承载,金融交易和数字资产管理达到无人能及的保密和可靠水平。全球网络边缘地区将首次享受区块链的红利,赋能各类应用场景如物联网追踪、身份认证和数字版权保护等。同步数字文化与科学数据的太空档案库会更加丰富,助力人类智慧的永续传承。 随着更多企业和机构投身卫星区块链领域,跨行业跨区域的合作不断深化。除了金融和数据存储,太空区块链还可能成为智慧城市、无人驾驶、航空航天等多元领域的数字底座。

技术标准的建立和产业链的完善将是推动这一跨界融合持续壮大的关键。 总而言之,卫星与区块链的结合不仅是技术创新的自然延伸,更是保障全球数字经济安全与信任的重要突破。它通过建立一个多维空间分布的去中心化网络,弥补了传统区块链在安全性和覆盖范围上的不足。伴随着星载区块链应用的不断成熟,未来我们将看到区块链技术性能和可达性的大幅跃升,为数字时代带来全新可信生态与无穷可能性。