二十一世纪初,随着信息技术的飞速发展,电子健康记录(Electronic Health Records,简称EHRs)作为一项重要的医疗信息技术被推上了历史舞台。美国政府自2004年起投入超百亿美元推广EHR系统,期望通过电子化医疗记录提高诊疗效率,降低医疗事故,促进信息共享,最终改善病患体验。然而,二十年过去,EHR系统的发展并未完全兑现当初的诺言,反而在医院和诊所成为医生的“隐形干扰”,对医疗效率和医患关系造成了显著影响。电子健康记录的初衷是为了实现医疗信息的无缝连接与即时访问。首要目标是让诊疗者在任何时间任何地点都能获得全面、准确的病患数据,避免重复检测、用药错误等问题,从而提升医疗质量和降低成本。2009年颁布的HITECH法案为EHR的普及拨款近500亿美元,推动美国医疗机构加速数字化转型。

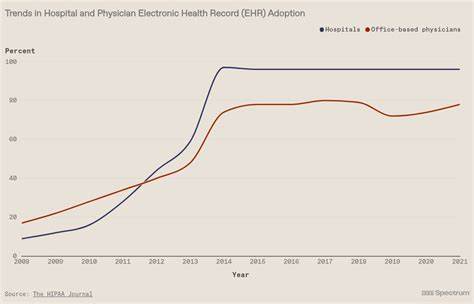

到2021年,约有80%的医生和绝大多数医院完成了电子记录系统的部署。然而,现实中EHR系统带来的挑战层出不穷。首先,其用户界面复杂且不够人性化,导致医生每天需花费大量时间填写病历及相关文书工作。有研究显示,医生平均每天用于操作EHR的时间高达4.5小时,而面对面的患者诊疗时间仅占27%。这种状况不仅使医生工作负担大大增加,且影响了医患间的有效沟通,患者普遍反映医生过于关注电脑屏幕,忽视了眼神交流和情感支持。此外,电子记录的碎片化问题依然严峻。

患者在一生中可能访问超过十几种不同医生,不同医疗机构往往采用各自独立的EHR系统,缺乏统一的标准和数据互操作性。即便是同一系统不同机构间,也可能存在定制化差异,导致数据难以共享或出现患者信息匹配错误。美国缺少全国统一的患者唯一标识符,加剧了数据重复和缺失问题,也给医疗安全带来隐患。重复检测与信息缺漏不仅浪费医疗资源,更直接威胁患者生命安全。网络安全是另一大强烈关注点。医疗数据的敏感性和广泛数字化使医院成为网络攻击的重点目标。

据统计,仅近十年来,美国医疗领域遭受超过五千次大规模数据泄露,数亿条患者记录被曝光。医疗机构遭遇勒索软件攻击事件频发,甚至造成部分医院系统瘫痪,严重影响医疗服务。相关数据泄露的代价高昂,单一事件的平均损失接近一千万美元,远远超出初期推行EHR的政府拨款金额。面对日益严峻的网络威胁,医疗行业被迫加大安全投入,对EHR系统的安全设计提出更高要求。医生对EHR系统不满情绪普遍存在。大量调研显示,超过半数的医疗从业者认为现行EHR系统降低了专业满意度,甚至有六成以上呼吁对系统进行彻底改革。

繁琐的数据录入与信息过滤让医生工作像“吸血鬼”,耗尽精力和时间;复杂界面和缺乏切合临床需求的智能支持则加剧了职业倦怠。美国已有超过50%的医生面临不同程度的职业倦怠,其中紧急科室和内科医生尤为突出。为了应对繁重的文档工作,部分医疗机构聘用了大量医疗记录员,但这必然带来更高的运营成本和沟通环节,无法根本解决问题。政策制定层面,虽然历届政府推出了多项法规和激励措施,如2016年《21世纪治愈法案》明确禁止供应商阻止患者数据共享,并推动统一的API标准,但EHR互操作性依然弱于预期。医院间及医疗系统内不同厂商的软件并不兼容,加之缺乏统一的经济动力促使信息共享,这使得真正实现无缝交换的目标遥遥无期。大型医院和医联体固然在技术和资金上占优,但许多小型或农村医院因经济压力受限,其EHR系统的效益更有限,财务状况不容乐观。

近年兴起的人工智能技术或许为EHR系统带来一线曙光。以自动语音识别和自然语言处理为核心的AI医疗记录助手能够在医生与患者的互动过程中实时生成病历,大幅减少医生的手动输入负担。一些医生称,借助AI记录工具,他们终于能将目光从屏幕移向患者,提高了诊疗质量和工作满意度。然而,AI技术目前仍面临数据隐私、准确性和临床适用性等挑战,且担忧医生会逐渐成为技术的工具而非主导者也普遍存在。未来,若要实现EHR的真正价值,必须从整体系统工程视角重新设计和优化医疗数字化路径。这包括制定和推动统一的标准体系,确保不同系统间的安全互联与数据共享;加强网络安全建设,保障患者隐私和数据完整;提升用户界面友好性,强化智能化支持,减轻医务人员负担;以及围绕患者需求构建一个以患者为中心的医疗信息生态。

只有这样,电子健康记录才能超越当前的弊端,成为推动医疗行业创新和进步的有效工具。总结来看,电子健康记录系统虽然为医疗带来了信息集中与流程数字化的机遇,但其隐形的干扰作用却不容忽视。从系统设计、数据安全到用户体验,多方面的问题仍未彻底解决,导致医生工作负担加重,患者体验受损,整体医疗效率未能实现预期提升。未来发展需平衡技术进步与人文关怀,构建安全、互联、高效的EHR生态,才能真正实现数字医疗的美好愿景,推动医疗服务迈向更加智能与精准的新时代。