随着计算机技术的不断进步,软件开发者和系统架构师们始终在追求性能与安全性的最佳平衡。WebAssembly作为一种现代跨平台运行时技术,因其跨语言支持和在浏览器中高效运行的特性,逐渐成为业界关注的焦点。传统上,WebAssembly代码需要在受限的沙箱环境内运行,限制了其与底层硬件和操作系统的直接交互,导致性能无法完全发挥。inNative的出现,正是为了解决这一瓶颈,开启了WebAssembly在沙箱外运行的新纪元,以接近本地程序的速度,重新定义了软件性能的新高度。inNative采用了基于LLVM的AOT(Ahead-Of-Time,预编译)技术,允许WebAssembly模块在目标系统上进行完全编译,抛弃了常规的浏览器沙箱限制,实现了极其高效的执行效率。通过关闭安全隔离层,LLVM优化器能够充分发挥其强大的代码优化能力,生成直接利用主机CPU所有特性的机器码,从而使性能提升至95%以上的本地水平。

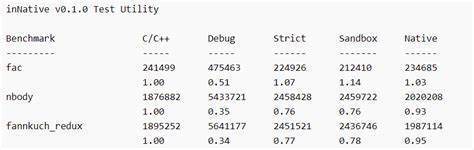

这种突破性的性能提升源于几个关键技术创新。首先,inNative允许调整隔离级别,支持从严格安全限制到完全开放的多种运行模式,满足不同场景的需求。在严格模式下,保障模块安全的同时也拥有可观的性能;而当性能为核心诉求时,关闭隔离实现更接近原生的运行体验。其次,利用LLVM的成熟优化工具链,inNative能够进行深度的静态分析和代码转换,针对特定CPU架构进行指令级的优化。通过一次性在目标平台完成编译,克服了传统JIT编译时的开销和限制。同时,inNative兼具JIT和AOT的优势,既快又稳。

性能基准测试展示了inNative的强大实力,在多个经典计算密集型测试中,严格模式下性能已达到本地的75%,关闭隔离后甚至逼近95%。这为那些对性能需求极高的应用提供了全新的选择,不再局限于传统本地编译流程。值得关注的是,inNative不仅专注于性能, 更在操作系统交互层面做出创新突破。传统WebAssembly仍局限于浏览器环境,其与操作系统的接口受限,难以直接调用如Win32 API等本地系统功能。inNative通过自定义扩展支持,将WebAssembly指针传递给C语言函数,打破了交互障碍,令WebAssembly模块能够调用底层系统资源,实现GUI创建、文件操作等应用功能。尽管这种C语言互操作尚未成为WebAssembly标准的一部分,但inNative的这一实践为未来标准化接口的实现奠定了坚实基础。

通过这些特性,inNative不仅是性能优化工具,更是推动WebAssembly生态系统成熟的关键驱动力。更为重要的是,inNative对软件行业现有架构的潜在改革意义远不止技术层面。以往软件在不同架构之间的移植,需要为各种操作系统和CPU重新编译与优化,资源浪费巨大且周期漫长。inNative让软件发布变得更加轻量与高效——只需发布WebAssembly格式的应用,便可在任何支持POSIX兼容内核的系统上运行,无需针对特定硬件架构分别开发。这样的发展可能彻底改变开发者对平台兼容的看法,开启通用架构的软件时代,促使创新CPU架构和多样化操作系统获得更多机会,被广泛支持。与此同时,inNative的存在提出了软件安全信任的新议题。

传统软件依赖操作系统内核授权与用户授权机制来维持安全性,沙箱机制为WebAssembly提供了重要的防护屏障。inNative在推崇速度的同时,让开发者必须自行权衡信任基础和应用场景需求。因为关闭沙箱意味着更少的安全限制,适合高度信任的环境或性能至关重要的系统应用。在安全性与效率之间的权衡无疑是未来进一步研究和应用的重点。展望未来,随着WebAssembly规范不断完善和硬件支持逐步增强,尤其是支持定长SIMD指令的新增,将进一步消除当前性能瓶颈,帮助inNative等技术迈向99%甚至完全本地速度,实现向全新计算范式的转变。同时社群对C语言和系统API互操作性的推进,也将推动WebAssembly生态系统更加丰富。

inNative不仅是一个技术项目,更是软件开发理念的一次革命呼唤。它让程序员重新思考软件的部署与执行方式,猜想一个软件可以在任何硬件上,无需复杂交叉编译,只需高效安全地以WebAssembly格式发布并运行的未来。这种理念将极大地减少开发和维护成本,释放创新潜力。总结而言,inNative将WebAssembly从浏览器内的沙箱限制中解放出来,通过先进的预编译技术和灵活的隔离策略,实现了接近本地速度的高效运行,开创了软件性能与跨平台兼容性的新纪元。它不仅赋予开发者更大自由度和选择空间,也为推动下一代软件架构和计算平台奠定了坚实基础。在未来数字化转型不断加速的背景下,inNative带来的变革可能成为推动行业进步的重要力量,引领我们进入一个由WebAssembly驱动的全新时代。

。